诗歌鉴赏作为语文学习的重要组成部分,不仅考验着读者的文学素养,更要求掌握系统化的答题方法,本文将从诗歌的出处溯源、作者生平解析、创作背景还原、鉴赏方法运用及艺术手法剖析五个维度,为读者构建完整的诗歌鉴赏知识体系。

溯源探流:把握诗歌出处脉络

诗歌出处往往暗含重要信息,古籍类出处如《全唐诗》《宋词三百首》代表着官方编纂的权威版本,这类作品通常经过严格筛选,具有较高的文学价值,别集类出处如《李太白全集》《东坡乐府》则集中展现个人创作风格,可通过对比同一作者不同时期的作品,把握其艺术发展轨迹,值得注意的是,选本类出处如《唐诗别裁集》往往带有编选者的审美倾向,需结合时代文学观念进行理解。

特别需要关注的是,部分作品存在异文现象,比如王维《相思》中“秋来发几枝”又作“春来发几枝”,这种字词差异可能源于传抄过程中的修改,也可能是作者自己的修订,遇到这种情况,应当对比多个权威版本,结合诗歌意境进行判断。

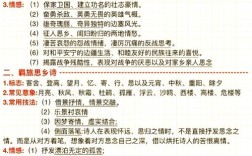

知人论世:解读作者生平密码

作者的生平经历与创作风格密不可分,李白的漫游经历造就其豪放飘逸的诗风,杜甫的乱世漂泊铸就其沉郁顿挫的格调,在鉴赏过程中,要特别注意作者创作该作品时的人生阶段,例如赏析苏轼《水调歌头·明月几时有》,需了解这是他在密州任上所作,正值政治失意时期,因而词中既有“乘风归去”的超脱,又有“何似在人间”的眷恋。

对于匿名作品或作者存疑的情况,应当结合诗歌内容与时代特征进行推断,古诗十九首》虽作者不详,但通过诗中反映的社会风貌和情感基调,可以判断其产生于东汉末年,体现了当时文人的普遍心态。

还原现场:探寻创作背景深意

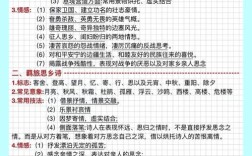

创作背景包括时代环境、个人境遇和创作动机三个层面,安史之乱期间的诗歌多反映战乱之苦,南宋爱国词作常表现恢复之志,个人境遇方面,白居易被贬江州后创作《琵琶行》,将自身迁谪之恨与琵琶女的身世之悲巧妙融合,创作动机的把握尤为重要,应酬之作、抒怀之作、讽喻之作各有其特点。

以李清照《夏日绝句》为例,只有了解这是她在北宋灭亡后流落江南所作,才能深刻理解“至今思项羽,不肯过江东”中蕴含的故国之思和对南宋朝廷的批判,这种背景知识的掌握,往往能帮助读者发现诗歌中隐藏的情感密码。

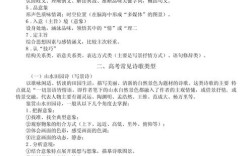

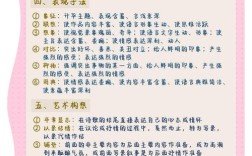

循序渐进:掌握鉴赏方法要领

规范的鉴赏流程应包括四个步骤:首先是整体感知,通读全诗把握基本内容和情感基调;其次是局部解析,对关键词句进行深入分析;再次是技巧识别,找出使用的艺术手法;最后是主旨归纳,提炼诗歌的核心思想。

在具体操作中,要注意抓住诗眼词眼,比如张先《天仙子》名句“云破月来花弄影”,着一“弄”字而境界全出,同时要善于运用联想和想象,通过“孤舟蓑笠翁”想见寒江独钓的意境,通过“铁马秋风大散关”再现战场雄浑景象,这种再造性想象能力的培养,是提高鉴赏水平的关键。

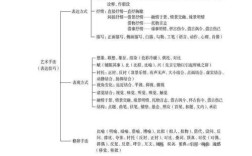

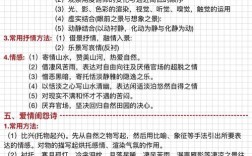

析艺辨技:解析艺术手法精髓

诗歌艺术手法主要包括表达方式、表现手法和修辞方法,表达方式中,描写要注意白描与细描的区别,抒情要辨析直抒胸臆与间接抒情的不同效果,表现手法方面,比兴、象征、用典、虚实结合等都需要具体分析。

特别要重视古典诗歌中的互文现象,如《木兰诗》“雄兔脚扑朔,雌兔眼迷离”,并非分指雄雌兔的特征,而是互文见义,说明雌雄兔都具备这些特征,对用典的分析要追溯典故本源,理解作者化用典故的用意,比如辛弃疾《永遇乐·京口北固亭怀古》连用五个典故,每个典故都暗含他对时局的看法和个人情怀。

在实际答题过程中,要注意答案的规范性,手法分析要明确指出手法名称,结合具体诗句阐释运用效果,最后点明对主旨表达的作用,例如分析“拟人”手法,不能仅停留在“使景物生动形象”的层面,而要具体说明赋予了景物怎样的情感特质,对营造意境产生了什么效果。

诗歌鉴赏能力的提升需要长期积累和系统训练,建议建立个人鉴赏笔记,按题材、手法、朝代等分类整理,通过对比阅读发现规律,多参看权威注本和名家鉴赏文章,培养专业的审美眼光,最重要的是保持对诗歌的热爱,在反复吟咏中体会汉语言文学的独特魅力。

古典诗歌是中华文化的瑰宝,掌握正确的鉴赏方法不仅有助于应试需要,更能丰富我们的精神世界,随着鉴赏实践的深入,读者自能在诗海中寻得独特的审美体验,与古人心灵相通,感受千年文脉的永恒魅力。