诗歌,是人类情感最古老而高贵的载体,当语言不足以表达内心深处的喜悦、崇敬与期盼时,韵律与意象便编织成祝福的诗歌,跨越时空,传递温暖与力量,这些篇章,不仅仅是文字的组合,更是灵魂的馈赠,是赠予他人也抚慰自己的精神礼赞。

祝福诗歌的源头,可以追溯到人类文明的晨曦时期,在古老的《诗经》中,便充满了对生活与未来的美好祈愿。“桃之夭夭,灼灼其华,之子于归,宜其室家。”这首《周南·桃夭》,以盛放的桃花起兴,赞美新嫁娘的青春美貌,并寄予她对婚姻生活幸福美满的深切祝福,这里的祝福是具体而生动的,与自然景象融为一体,体现了先民质朴而真诚的情感表达方式。

西方文明的源头,古希腊的吟游诗人们,也在史诗中为英雄和城邦唱诵祝祷之词,这些诗歌不仅是文学,更被视为一种具有现实力量的语言,能够影响命运,取悦神明。

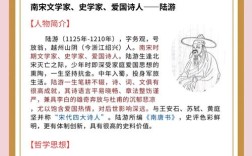

在中国文学的璀璨星河中,苏轼的《水调歌头·明月几时有》是一首跨越了个人情感,上升为对人类共同祝愿的典范,词中“但愿人长久,千里共婵娟”一句,早已成为中秋佳节表达思念与祝福的千古绝唱,这首词的创作背景,是苏轼因政治失意而与家人分离的中秋之夜,他并未沉溺于个人的愁苦,而是将一己之情升华为对天下离人的宽慰与祝愿:只希望所思念的人健康长寿,即便远隔千里,也能共享这轮明月的清辉,这种将个人际遇转化为普世关怀的能力,正是伟大祝福诗歌的共通特质。

另一位善于书写祝福的诗人是清代的纳兰性德,他的《木兰花令·拟古决绝词柬友》虽以“人生若只如初见”的哀婉开篇,但通篇可视为对友情的深切叮咛与护佑,词中化用唐玄宗与杨贵妃的典故,意在提醒友人珍惜情谊,勿生变故,其内核依然是对一段关系能够恒久美好的虔诚祝愿。

祝福诗歌的魅力,不仅在于其美好的内容,也在于其精妙的艺术手法,理解这些手法,能让我们更深刻地领略其韵味,甚至尝试创作属于自己的祝福篇章。

意象的精心选择,祝福诗歌极少空泛地喊口号,它总是借助具体、美好的意象来传递情感,如前文提及的“桃花”象征青春与繁荣,“明月”象征团圆与思念,其他如“松柏”喻指长寿与坚贞,“鲲鹏”象征前程远大,“江河”寓意福泽绵长,这些意象构成了诗歌的血肉,让祝福变得可视、可感。

比兴手法的运用,这是中国古典诗歌的独特智慧。“先言他物以引起所咏之词”,通过描绘自然景物或他事,自然而然地引发出祝福的主题,如《桃夭》先描绘桃树的茂盛与花朵的艳丽,再引出对新娘的祝福,使得情感的表达含蓄而富有韵味,避免了直白的浅露。

典故的巧妙化用,恰当地使用典故,能为诗歌注入深厚的历史文化内涵,使祝福显得典雅而厚重,在祝福学业有成时,可引用“鲲鹏展翅”或“鱼跃龙门”;在祝福新婚时,可联想到“举案齐眉”的梁鸿孟光,或“琴瑟和鸣”的夫妻之道,这要求创作者具备一定的文化素养,也让接受祝福者在品味中获得更深层的愉悦。

韵律与节奏的和谐,诗歌是语言的艺术,祝福诗歌尤其讲究朗朗上口,无论是古典诗词的平仄格律,还是现代诗歌的内在节奏,和谐的音韵本身就能带来一种愉悦和安定感,如同为美好的祝词配上了悠扬的乐曲。

在当代生活中,祝福诗歌并未远离我们,它只是换上了新的衣装,融入在我们的日常里。

节庆时刻的点缀,在新春佳节,我们书写“千门万户曈曈日,总把新桃换旧符”的春联;在中秋月夜,我们吟诵“海上生明月,天涯共此时”的诗句,这些古老的诗歌,为传统节日注入了灵魂,让我们的祝福跨越个体家庭,与千年的文化传统相连。

人生重要阶段的见证,在婚礼上,我们聆听“执子之手,与子偕老”的誓言;在毕业典礼上,我们以“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”相互勉励;在寿宴上,“福如东海,寿比南山”是最经典的贺词,这些凝练的诗句,以其不可替代的庄重与美感,成为人生关键时刻最恰如其分的注脚。

情感沟通的桥梁,当我们难以用日常语言表达深切关怀时,一条附上“但愿人长久,千里共婵娟”的信息,或是一张写着“江南无所有,聊赠一枝春”的明信片,往往能胜过千言万语,诗歌以其精炼与含蓄,为情感交流留下了丰富的想象空间。

个人心灵的慰藉,创作或阅读祝福诗歌,同样是一种自我滋养,在困境中,为自己写下“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”,是一种积极的自我暗示;在孤独时,品味“莫愁前路无知己,天下谁人不识君”,能获得前行的勇气。

祝福的诗歌,是开在语言沃土上的不败之花,它从古老的仪式中走来,承载着先民对天地神灵的敬畏与祈愿;它在文人墨客的笔下绽放,凝结了他们对人生与情感的深刻洞察;它融入我们每一个普通人的生活,成为表达爱、传递希望、温暖人心的永恒力量,它告诉我们,无论科技如何进步,时代如何变迁,人类对于美好情感的向往与表达,永远需要这样一份庄重、典雅而充满创造力的形式,不妨在某个静谧的时刻,尝试为自己或为珍视的人,写下几行充满诚意的诗句,让祝福通过这古老而年轻的仪式,获得最完满的抵达。