每逢端午佳节,家家户户粽叶飘香,不仅勾起舌尖上的记忆,更唤醒了文化血脉中的诗意,从古至今,无数文人墨客以粽子为题,将民俗风情凝练成动人诗篇,这些作品既是节日情感的载体,更是中华诗词宝库中的璀璨明珠,就让我们循着糯香,走进包粽子诗歌的文学世界。

溯源:千年粽香入诗来

早在南朝梁代,文学家吴均就在《续齐谐记》中记载了屈原与粽子的渊源,虽非严格意义上的诗歌,却为后世端午诗词奠定了文化基调,而真正将粽子作为独立意象写入诗歌的,当属唐代文豪元稹,他在《表夏十首》中写道:“彩缕碧筠粽,香粳白玉团”,仅用十个字就勾勒出粽子的色彩与形态——五彩丝线缠绕着碧绿粽叶,内里是香糯的白米,这种具象化的描写,开启了粽子作为独立审美对象的先河。

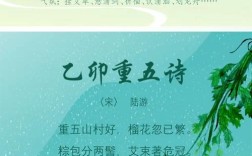

至宋代,粽子题材的创作达到高峰,陆游在《乙卯重五诗》中描绘:“粽包分两髻,艾束著危冠”,不仅写了粽子的形状如发髻,更将粽子与艾草等端午元素并置,构建出完整的节日场景,苏轼被贬惠州时,写下“不独盘中见卢橘,时於粽里得杨梅”的诗句,以杨梅粽寄托对故乡的思念,拓展了粽子诗歌的情感深度。

明清时期,粽子诗歌更添生活气息,清代诗人谢墉在《粽子》诗中直言:“玉粒量来水次淘,裹将箬叶苎丝韬,炊馀胀满崚嶒角,剥出凝成细纤膏。”从淘米、包粽到蒸煮、剥食,全过程皆可入诗,显示出诗歌与日常生活的深度融合。

匠心:诗中粽味有乾坤

包粽子诗歌之所以动人,在于诗人运用了丰富的艺术手法,将寻常食物升华为文化符号。

比喻手法让粽子形神兼备,元稹以“碧筠”喻粽叶,“白玉”喻糯米,色彩对比鲜明;陆游以“两髻”喻粽子形状,生动传神,这些比喻既贴近生活,又赋予粽子高雅的艺术气质。

意象组合构建出完整的文化空间,诗人很少单独描写粽子,而是将其与菖蒲、艾草、龙舟、雄黄酒等端午元素并置,如宋代赵长卿“榴花角黍斗时新,今日谁家酒不樽”中,粽子与石榴花、美酒共同营造出浓郁的节庆氛围。

情感寄托是粽子诗歌的灵魂,苏轼借粽子抒乡愁,陆游以粽子写闲适,文天祥在《端午即事》中则借“粽叶香飘十里,对酒携樽俎”的描写,暗含对家国命运的忧思,同一物象,因诗人境遇不同而承载各异的情感。

传承:古今对话新意境

古典诗歌为我们提供了丰富的创作资源,如何在新时代延续这一传统?关键在于把握三个维度:

理解物象背后的文化密码,粽子不仅是食物,更是祭祀、怀念、团圆的象征,创作前需深入了解端午文化内涵,如屈原的爱国精神、夏季时令的养生智慧、家族团聚的社会价值,才能让诗歌有根有基。

掌握古典诗词的基本技法,五言、七言的节奏韵律,对仗、平仄的形式要求,比喻、借代的修辞手法,都是创作的基础,不妨从模仿经典入手,如试着用“青箬裹银瑶,彩丝缠玉角”这样的对仗句描写包粽过程。

注入当代人的生活体验,传统需要创新,可以尝试将现代元素融入创作,比如写“冰箱冷藏三伏爽,微波加热一时香”,描述现代人吃粽子的方式;或用“屏前祝福传千里,粽香依旧暖人心”表现数字时代的节日氛围,重要的是保持诗歌的意境美和韵律美。

实践:手把手教您创作

想要创作一首合格的包粽子诗歌,不妨遵循以下步骤:

先观察后动笔,细致观察家人包粽子的过程:如何将两片粽叶交错叠放,如何折成漏斗状,如何装米压实,如何缠绕丝线,每个动作都可能是灵感的来源。

确定情感基调,是想表达家庭温馨,还是追思先贤?是赞美传统技艺,还是抒发时代感慨?明确主题后,选择相匹配的意象,温馨主题可多用“炊烟”、“笑语”、“团圆”等词;怀古主题则可引入“汨罗”、“离骚”、“忠魂”等元素。

讲究炼字炼句,描写粽子形态时,“三角”、“菱形”、“枕形”各具美感;描写制作过程时,“裹”、“缠”、“系”、“扎”等动词能让画面更生动;描写香味时,“清香”、“糯香”、“箬香”层次各异。

注重音韵和谐,即使不严格遵循平仄,也要注意诗句的朗读节奏,五言诗常为“二二一”或“二一二”节奏,七言诗多为“二二二一”或“二二一二”节奏,适当押韵能增强音乐性,但不必过分拘泥。

修改打磨不可或缺,好诗是改出来的,写完初稿后放一放,再以读者视角审视,调整拗口词句,删减冗余词语,优化意象组合。

记得去年端午,看着母亲将红枣塞进糯米时那专注的神情,我忽然理解了“枣红米白心相连”这句诗的深意,诗歌从来不是遥不可及的艺术,它就藏在生活的细节里,当我们亲手触摸温润的糯米,嗅闻清香的粽叶,感受丝线在指间缠绕,那些关于团圆、关于传承、关于文化记忆的情感便会自然流淌成诗。

这个端午,不妨在包粽之余,试着将心中所感凝练成句,或许最初的作品略显稚嫩,但那份真诚的情感,正是诗歌最珍贵的品质,千年诗脉等待我们接续,让粽香携着诗意,从我们的指尖流向未来。