一轮皓月当空,总能牵动无数文人墨客的情思,中秋之月,不仅是天象奇观,更是中华诗词宝库中璀璨的明珠,我们就来细细品味那些吟咏中秋月的经典诗篇,探寻其背后的文化脉络与创作智慧。

月光下的千古绝唱

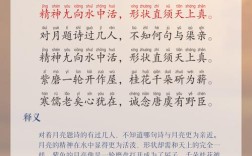

提及中秋诗词,苏轼的《水调歌头·明月几时有》无疑是巅峰之作,这首词写于宋神宗熙宁九年(1076年)中秋,时任密州知州的苏轼与家人分隔两地,面对一轮圆月,思弟之情油然而生,词前小序“丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由”清晰点明了创作背景——一个醉意朦胧的思亲之夜。

“明月几时有?把酒问青天”开篇破空而来,将李白式的浪漫与个人哲思融为一体,上阕把酒问月,对宇宙洪荒发出奇问;下阕望月怀人,抒写人间真情。“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全”三句,从自然现象中悟出人生哲理,将个人情感升华为普遍体验,但愿人长久,千里共婵娟”的祝愿,既是对弟弟苏辙的宽慰,也成为了跨越时空的深情告白。

这首词之所以流传千年,在于它完美融合了诗情、画意与哲理,苏轼以月为媒,将个体生命的有限与宇宙时空的无限相连接,创造了“天问”与“人间”的双重意境,我们在品读时,既要感受词中奔放飘逸的浪漫气息,也要体会作者在政治失意中依然保持的豁达胸襟。

盛唐的月光记忆

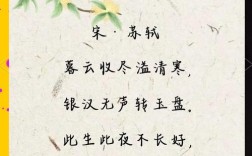

比苏轼早三百多年的张九龄,在《望月怀远》中留下了同样动人的月影,这首五言律诗约创作于唐玄宗开元年间,当时张九龄遭奸臣排挤被贬荆州,中秋之夜望月思乡,写下这首传世名篇。

“海上生明月,天涯共此时”起句何等开阔,将相思之情置于浩瀚天地之间,一个“生”字赋予明月生命感,仿佛它正从海平面缓缓升起。“情人怨遥夜,竟夕起相思”直抒胸臆,通过“怨”字将长夜难捱的相思之苦表达得淋漓尽致,后四句“灭烛怜光满,披衣觉露滋,不堪盈手赠,还寝梦佳期”更是神来之笔:因爱满屋月光而吹灭烛火,披衣出户感受夜露滋润,想要捧一把月光相赠却不可得,只好期待梦中相会,这种虚实相生的手法,将无形的思念化为可触可感的意象。

与苏轼的豪放达观不同,张九龄的月夜更多了几分含蓄深沉,这既与个人性格有关,也反映了盛唐向中唐过渡时期文人心态的变化,我们在对比阅读时,能够清晰感受到不同时代赋予月亮的独特气质。

诗仙的月光幻想

李白的《古朗月行》虽非专为中秋而作,却以其对月亮的瑰丽想象成为咏月诗中的异彩,这首诗创作于唐玄宗天宝年间,表面写月,实则寄托了诗人对时局的隐忧。

“小时不识月,呼作白玉盘,又疑瑶台镜,飞在青云端”以童真视角开启月光之旅,白玉盘、瑶台镜的比喻既贴切又充满奇幻色彩。“仙人垂两足,桂树何团团,白兔捣药成,问言与谁餐”引入神话传说,将月亮塑造成一个充满生机的神仙世界,然而后文笔锋陡转,“蟾蜍蚀圆影,大明夜已残”暗喻朝政昏暗,表达了诗人深沉的忧思。

李白笔下的月亮具有多重人格:既是儿时玩伴,又是仙界使者,还是时局隐喻,这种复合意象的构建,展现了诗人超凡的想象力,我们在解读时,既要欣赏其浪漫主义的艺术特色,也要理解其中蕴含的现实关怀。

月光意象的艺术密码

这些中秋诗词之所以动人,离不开精妙的艺术手法,了解这些“创作密码”,能让我们更深层次地领略诗词之美。

意象的精心选择,月亮本身具有团圆、思念、纯洁、永恒等多重象征意义,诗人们通过与其他意象的组合,进一步丰富其内涵,苏轼将月与酒结合,抒写豪情与哲思;张九龄让月与海相伴,营造辽阔意境;李白用月与神话对话,构建奇幻世界,这种意象群的有机组合,大大拓展了诗歌的审美空间。

情景交融的意境营造,优秀的咏月诗词从不单纯写景,而是让景物成为情感的载体,苏轼在中秋月夜思考人生,张九龄借望月寄托乡愁,李白通过对月亮的描写表达政治理想,外在景物与内心情感水乳交融,创造出“意与境浑”的艺术境界。

再者是虚实相生的表现手法,诗人们既写眼前实景,又写心中虚境,在现实与想象之间自由穿梭,苏轼从人间飞到琼楼玉宇,张九龄从现实转入梦境,李白从儿时记忆跃入神话传说,这种虚实转换不仅增强了艺术感染力,也深化了思想内涵。

个性化的语言风格,苏轼的洒脱奔放、张九龄的含蓄深沉、李白的飘逸奇幻,都通过独特的语言得以展现,我们在品读时,可以细心体会每位诗人用词、造句、节奏的独到之处,这是理解诗人艺术个性的关键。

让古典月光照亮今人心灵

中秋诗词不仅是文学遗产,更是连接古今的情感纽带,在这个全球化的时代,这些吟咏了千年的诗句依然能够触动我们内心最柔软的部分,当我们仰望同一轮明月,诵读这些经典诗篇,便是在参与一场跨越时空的文明对话。

理解这些诗词,不需要高深的学问,只需要一颗愿意感受的心,下次中秋赏月时,不妨轻声吟诵这些诗句,让古人的智慧与情感为这个传统节日增添几分文化的厚度,月光依旧,诗心永恒,这才是中秋留给我们的最宝贵礼物。