诗歌,是语言凝练而成的结晶,是情感高度浓缩的艺术,它跨越时空,以最精悍的篇幅承载最深邃的思想与最动人的情怀,要真正读懂一首诗,领略其韵味,我们需要像一位耐心的考古学家,从多个维度去探寻它的脉络。

溯源:探寻诗歌的源头活水

每一首流传后世的诗歌,都并非凭空而来,它的诞生,与特定的时代、地域和人物紧密相连,了解诗歌的出处与创作背景,是打开其内涵世界的第一把钥匙。

所谓“出处”,即诗歌的原始载体,它可能收录于某位诗人的别集,如李白的《李太白全集》;也可能散见于古代的诗词总集,如《全唐诗》,各类“诗话”、“词话”中也常记载着作品的创作轶事,明确出处,不仅能确保文本的准确性,更能帮助我们追溯其在历史长河中的传播轨迹。

而“创作背景”则更为宏大,它涵盖了诗人所处的历史时期、社会环境、个人境遇乃至心境变化,读杜甫的“国破山河在,城春草木深”,若不将其置于安史之乱后长安沦陷的悲凉背景下,便难以体会字里行间那沉郁顿挫的家国之痛,同样,理解了苏轼写作《水调歌头·明月几时有》时与弟弟苏辙的离别以及自身政治上的失意,才能更深切地感受到“但愿人长久,千里共婵娟”中所寄托的旷达与温情,背景是诗歌生长的土壤,剥离了土壤,花朵便失去了生命的颜色。

知人:与诗背后的灵魂对话

“诗言志,歌永言。”诗歌是诗人思想情感的直抒胸臆,了解作者的生平、性格、思想体系与艺术风格,是解读其作品的必经之路。

一位诗人的创作风格往往具有一贯性,李白的诗风豪放飘逸,充满浪漫主义的奇思妙想,这与他一生好入名山游的经历和追求自由、不慕权贵的性格密不可分,而杜甫则沉郁顿挫,其诗作多反映社会现实与民间疾苦,被誉为“诗史”,这源于他颠沛流离的人生和对国家人民的深切关怀。

诗人的思想也在不断演变,南唐后主李煜,其前期词作多写宫廷享乐、男女情爱,风格绮丽;亡国之后,词风骤变,“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流”,字字血泪,将个人遭遇的悲哀升华为对人类普遍苦难的咏叹,通过知人论世,我们不再是与冰冷的文字打交道,而是在与一个鲜活、立体的灵魂进行跨越时空的对话。

品鉴:解析诗歌的艺术密码

当掌握了诗歌的背景与作者信息,我们便可以深入其内部,品味其艺术手法与使用技巧,这包括意象的营造、意境的构筑、修辞的运用以及声律的讲究。

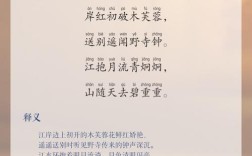

意象是诗歌的基本构成单位,是融入了诗人主观情感的客观物象,马致远的《天净沙·秋思》中,“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家”,连续叠加的意象共同渲染出一幅凄凉、萧瑟的秋日图景,不言愁而愁绪自现。

意境则是意象的升华,是诗人通过一系列意象所创造出的可供读者沉浸与遐想的艺术空间,王维的诗句“明月松间照,清泉石上流”,描绘的不仅是幽静的山景,更营造出一种空灵、禅意的境界,让读者心驰神往。

在修辞上,比喻、拟人、夸张、用典等手法极大地增强了诗歌的表现力,李贺的“羲和敲日玻璃声”,以玻璃之声喻日,奇崛而生动,李清照的“知否,知否?应是绿肥红瘦”,用“肥”、“瘦”形容叶与花,新颖别致,情感尽出。

声律是诗歌,尤其是古典诗词的音乐性所在,平仄的交错、押韵的回环、对仗的工整,共同构成了诗歌抑扬顿挫的节奏美与和谐悦耳的韵律美,吟诵的过程,本身就是一种美的享受。

致用:让诗歌融入现代生活

古典诗歌并非束之高阁的古董,它蕴含着丰富的智慧与情感能量,完全可以融入并滋养我们的现代生活。

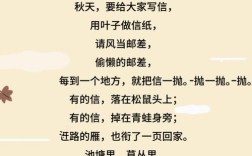

在个人修养层面,诗歌是情感的慰藉与精神的向导,当我们思乡时,会想起“举头望明月,低头思故乡”的纯粹;当我们失意时,会被“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”的豪情所激励;当我们感到孤独时,也能在“海上生明月,天涯共此时”中找到共鸣,诗歌教会我们如何更细腻地感知世界,更深刻地理解人性。

在社交与表达中,恰到好处地引用诗句,能瞬间提升言语的格调与内涵,在书信、演讲或日常交流中,一句精炼的诗词往往胜过千言万语的赘述,达到言有尽而意无穷的效果。

在审美教育上,学习诗歌能够培养我们对语言之美的敏感度,提升整体的艺术鉴赏能力,从诗歌中汲取的凝练、形象与含蓄,也能反哺我们的写作与表达,让现代文字同样充满张力与韵味。

归根结底,阅读诗歌的终极目的,不是为了机械地背诵或炫耀学识,而是为了在其中找到情感的共鸣、智慧的启迪和美的享受,它是一项需要调动全部生命体验与感知力的创造性活动,当我们以自身的阅历去印证诗中的情感,用自身的思考去解读诗中的哲理时,古老的诗歌便在我们的心灵中获得了新生,成为我们精神世界的一部分,持续地散发着温暖而永恒的光芒。