诗歌,是刻在中国人骨子里的浪漫,它不囿于书斋案头,更在江湖山海间流转,承载着千年的悲欢离合,进行着一场永不落幕的流浪,要真正读懂一首诗,便要与它一同启程,探寻其来路与归途。

溯源:文字深处的时代印记

每一首流传至今的诗词,都不是孤立存在的文字符号,而是特定历史时空下的产物,它的“出处”远不止于一本诗集的名字,更在于孕育它的那片土壤。

以南宋诗人陆游的《示儿》为例,“王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。”这沉痛悲壮的绝笔,其灵魂根植于北宋覆灭、偏安一隅的屈辱现实,若不了解“靖康之耻”与宋金对峙的宏大背景,便难以体会这二十八字中浸透的,是一位老诗人毕生的憾恨与不灭的信念,诗歌的出处,是时代在诗人心中刻下的烙印。

同样,南唐后主李煜的词,在其亡国前后呈现出截然不同的风貌,前期的“绣床斜凭娇无那”,是宫廷享乐的浮华剪影;后期的“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流”,则是国破家亡后,以血泪书写的生命挽歌,作者的境遇,是解读其作品最关键的密钥,诗词的创作背景,如同解开其情感密码的钥匙,让我们得以穿越时空,与古人实现灵魂的共振。

共情:走入作者的内心世界

理解诗歌,必须尝试走入作者的内心世界,诗人并非遥不可及的符号,他们与我们一样,有着鲜活的喜怒哀乐。

读杜甫,不能只看到“诗圣”的光环,更要看到那个在“安史之乱”中颠沛流离,写下“烽火连三月,家书抵万金”的普通人的牵挂;看到那个在茅屋为秋风所破时,依然高呼“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”的士人的胸怀,他的伟大,正源于这份源自切肤之痛的、最质朴的慈悲。

读苏轼,我们欣赏其“大江东去”的豪迈,更应品味其“一蓑烟雨任平生”的旷达,这旷达并非与生俱来,而是在“乌台诗案”的生死劫难后,一次次与自我和解的修炼成果,通过作品,我们与这些有趣的灵魂对话,感受他们的挣扎与超越,从而照见自己的人生。

品析:领略古典诗词的艺术手法

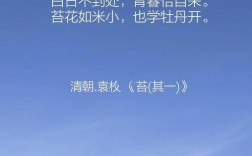

古典诗词之所以拥有穿越时空的魅力,除了深刻的思想情感,还在于其精妙的艺术表现手法,这些手法是诗人锻造情感的利器,也是我们提升鉴赏能力的阶梯。

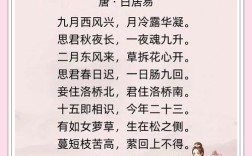

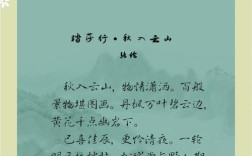

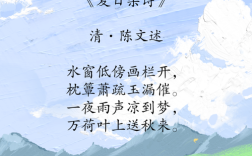

意象的营造,是古典诗词的核心特征,诗人 seldom 直白地抒情,而是将情感寄托于具体的物象之中,马致远的《天净沙·秋思》便是典范:“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马。”连续九个意象的并置,无需任何赘言,一幅苍凉萧瑟的游子秋行图便跃然纸上,羁旅愁思弥漫其间,月亮不再只是天体,而是思乡的符号(“举头望明月,低头思故乡”);杨柳不再只是植物,而是离别的象征(“昔我往矣,杨柳依依”),这些意象经过文化的长期积淀,构成了中国诗歌独特的审美语言。

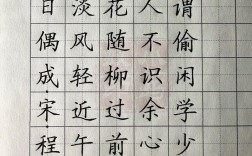

韵律与对仗,则赋予了诗歌音乐美与建筑美,格律的平仄交替,营造出抑扬顿挫的节奏感,如李清照《声声慢》开篇的“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚”,叠字的运用不仅在语义上强化了怅惘无依的心绪,在音律上也如泣如诉,敲击人心,对仗则要求字数相等、结构对称、词性相应,如杜甫的“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”,工整精巧,如画般展现在读者眼前,体现了汉语言特有的形式美感。

用典,即化用前代典籍中的故事或词句,是诗人含蓄表达、增加文化内涵的重要手段,辛弃疾的词堪称用典的宝库,他在《永遇乐·京口北固亭怀古》中接连提及孙权、刘裕、廉颇等历史人物,借古人之酒杯,浇自己胸中块垒,抒发了对英雄的追慕、对时局的忧虑以及壮志难酬的悲愤,理解用典,如同破解文化密码,能让我们更深入地把握诗歌的深层意蕴。

致用:让诗意浸润当下生活

古典诗词的价值,绝非仅仅存在于故纸堆中,它拥有强大的生命力,能够也应该融入我们的日常生活,成为滋养现代人心灵的甘泉。

在表达情感时,一句恰当的诗词远胜于千言万语的苍白,表达爱国热忱,“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”的凛然正气具有震撼人心的力量;寄托友谊,“海内存知己,天涯若比邻”的豁达慰藉了无数离别;感叹时光流逝,“无可奈何花落去,似曾相识燕归来”则道出了普遍的怅惘,诗歌,是我们最优雅、最精准的情感代言人。

在个人修养方面,诗词更能提供丰厚的滋养,李白的“天生我材必有用,千金散尽还复来”激励我们在困境中保持自信;王维的“行到水穷处,坐看云起时”启示我们以平常心面对人生的起落,静心诵读与品味诗词的过程,本身就是一场精神的按摩与心灵的栖居。

诗歌的流浪从未停止,它从千年前出发,穿过朝代更迭,走过烽火硝烟,如今正等待着与我们每一个人的生命相遇,当我们不再将其视为束之高阁的学问,而是当作可以对话的朋友、可以汲取智慧的源泉时,我们便接续了这场伟大的流浪,并让这份璀璨的文化遗产,在新时代焕发出新的生机。