诗歌创作中,工笔并非仅属绘画的专有技法,它作为一种精微的书写传统,早已渗透于古典诗词的肌理之中,以文字为丝线,编织出可见可触的意境天地,理解并掌握这种手法,如同获得一把钥匙,能开启通往诗心画境更为幽微的路径。

溯源:从画苑到诗坛的技艺迁徙

“工笔”一词,初现于画论,指代中国画中工整细致、敷色层染的绘画技法,与“写意”相对,这种追求形似、注重细节刻画的艺术精神,与诗歌领域的“赋”体传统天然契合,早在《诗经》时代,“赋”作为“敷陈其事而直言之”的手法,已初具工笔描摹的雏形,至汉代大赋,极尽铺排之能事,对宫室、苑囿、山川进行繁复刻画,可谓文学工笔的早期宏构。

唐宋时期,诗画交融达到高峰,诗人王维“诗中有画”的意境,便常借助工笔般的语言来实现,宋代院体画的精致美学,更直接影响了同时代的诗词创作,词家如周邦彦、吴文英,其词作结构缜密,用语雕琢,对物态、心绪进行细腻深曲的描绘,将诗歌的工笔艺术推向新的高度,这种技艺的迁徙,使得诗歌不再仅满足于意象的跳跃与情绪的抒发,更追求营造如画般真切、可供凝视的细节场景。

核心:诗歌工笔的多元呈现维度

诗歌中的工笔,远不止于对外物形态的简单摹写,它是一个多层次的构建体系,主要体现在以下几个维度:

形态刻画的精微性。 这是最直观的层面,诗人如同画师,对物象的形态、色彩、质感进行精准捕捉,例如杜甫《丽人行》中“态浓意远淑且真,肌理细腻骨肉匀”,不仅写美人之“态”,更深入到“肌理”的细腻,赋予形象以触感般的真实,白居易《琵琶行》对乐声的描绘,“大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语”,以具象比喻写抽象乐音,刻画入微,堪称听觉的工笔。

场景铺陈的层次感。 工笔善于经营位置,构建有层次、有深度的空间画面,温庭筠《菩萨蛮·小山重叠金明灭》一词,从屏风上的“小山重叠”,到女子“鬓云欲度香腮雪”的面部特写,再到“弄妆梳洗迟”的动作细节,最后到“照花前后镜,花面交相映”的镜中影像,空间由远及近,又由实入虚,层次井然,宛如一幅徐徐展开的仕女图卷。

情感抒发的深曲化。 工笔非为描摹而描摹,其终极指向往往是情感,它通过细节的累积与渲染,将抽象情感具象化、深沉化,李商隐诗深得此道。《夜雨寄北》中“何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时”,未来想象中的“共剪烛火”这一细节,工笔般温馨明亮,反衬出当下巴山夜雨的孤寂凄凉,使思念之情愈发曲折深挚。

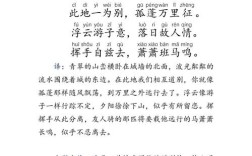

时间流程的切片化。 工笔常捕捉动态过程中的一个决定性瞬间,或缓慢展开一个连续动作,犹如慢镜头,宋代诗人林逋《山园小梅》中“疏影横斜水清浅,暗香浮动月黄昏”,梅枝的“斜”姿映于清浅之水,香气在黄昏月色中“浮动”,这两个动态细节被工笔定格,成为传诵千古的梅花精神切片。

手法:实现诗歌工笔的具体路径

要将工笔技法化入诗行,离不开一系列具体修辞与表达手法的支撑。

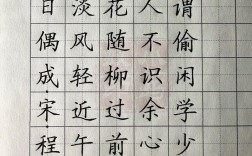

白描与设色。 白描以简练笔墨勾勒对象,不尚修饰而神韵自出,是工笔的骨法,如陶渊明“采菊东篱下,悠然见南山”,画面干净,意境全出,设色则注重色彩的调配与渲染,如杜甫“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”,黄、翠、白、青,色彩明丽对比,构筑出鲜活的春日图景。

比喻与拟态的精准化。 工笔比喻力求贴切新奇,能揭示事物独特的神韵,贺铸《青玉案》以“一川烟草,满城风絮,梅子黄时雨”喻愁,三个工笔般的自然景象叠加,将无形之愁绪转化为弥漫天地、无边无际的具象存在,厚重无比。

炼字与句法的匠心。 工笔尤重“诗眼”的锤炼,王安石“春风又绿江南岸”的“绿”字,宋祁“红杏枝头春意闹”的“闹”字,皆以一字之力,激活整个画面,赋予动态与生命,在句法上,工笔常采用意象密集排列或精心设计的对仗,营造出细密精致的语言织体。

实践:鉴赏与创作中的运用要旨

对于鉴赏者而言,识别诗歌中的工笔,需放缓阅读节奏,沉入诗句所构建的细节画面中,不妨自问:诗人描绘了哪些具体物象?色彩、形状、方位如何?这些细节如何组合成一个整体场景?它们共同传递了何种氛围或情感?这种细读,能极大提升对诗歌艺术感染力的感知深度。

对于创作者,运用工笔手法需避免陷入两个误区:一是为工细而工细,堆砌辞藻,导致意脉壅塞,失去诗歌应有的灵动与想象空间;二是脱离整体意境,细节沦为孤立的碎片,优秀的诗歌工笔,始终服务于意境营造与情感表达的核心,它要求作者具备敏锐的观察力、丰富的想象力以及高超的语言控制力,使每一处精细刻画,都成为意境有机体中不可分割的鲜活细胞。

诗歌中的工笔,是一种沉静的功夫,一种凝视的哲学,它邀请读者与作者一同驻足,将目光深情地投向事物细微的纹理,投向情感幽深的褶皱,在这个追求速度与概括的时代,重拾这份“工笔精神”,或许能让我们在诗词的世界里,找回被忽略的丰富,触摸到那存在于字里行间的、坚实而温润的诗意质地,这不仅是技艺的传承,更是一种审美态度与生命情致的沉淀。