母亲,是文学创作中永恒而深邃的主题,在人类情感的星图上,母爱如同最明亮的恒星,指引着无数诗人用文字探寻归途,现代诗歌以其自由的形式、内在的节奏和强烈的个人体验,为赞美母亲开辟了更为广阔和细腻的情感疆域,要真正读懂并欣赏这些诗篇,我们需要像了解一位挚友般,走近它们的生命历程。

溯源:诗的根系与土壤

一首动人的现代诗,其力量往往深植于它的出处与创作背景之中,这不是简单的“作者介绍”,而是理解诗歌情感密码的关键。

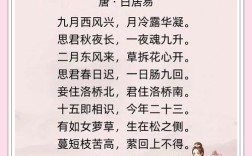

诗人余光中的《母难日》,其标题便直接指向生命的源头——“母难”二字,道尽了生育的艰辛与生命的馈赠,这首诗写于诗人晚年,其情感沉淀了数十载的漂泊与回望,了解余光中先生长年的乡愁与对中华文化的眷恋,我们便能更深地体会诗中“今生今世,我最忘情的哭声有两次”所蕴含的,不仅是对个体母亲的追念,更是对文化母体的深沉叩问。

再看舒婷的《呵,母亲》,这首诗创作于二十世纪七十年代末,一个社会思潮开始涌动的时期,诗人以“你苍白的指尖理着我的双鬓”这样极具私密性的画面切入,将个人对母亲的依恋与时代造成的离别伤痛交织在一起,诗歌的“土壤”是特定的历史时期,这使诗中“我不敢挪动一根线头”的谨慎与哀伤,超越了个人记忆,触动了一代人的集体情感。

阅读时,不妨将诗歌置于其诞生的年代与作者的人生坐标中,这背景并非束缚诗歌的框架,而是使其情感更为具体、丰盈的源泉。

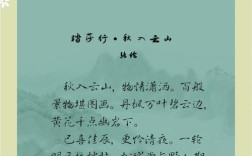

凝望:意象与手法的光芒

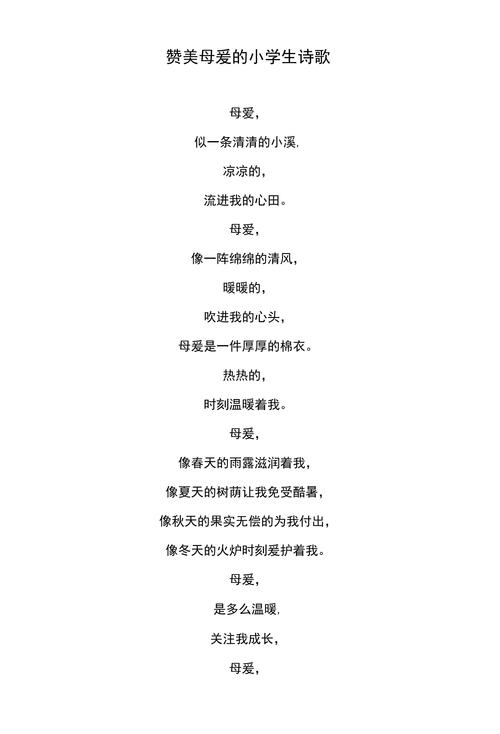

现代诗歌赞美母亲,极少使用直白的颂扬,而是通过独特的艺术手法,将情感转化为可触可感的意象。

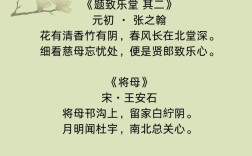

核心意象的营造,是诗人最常用的手法,母亲的形象常与具体、恒久的事物相连。洛夫在《母亲》中写道:“母亲,你的手/是柔软的棉花/也是沉重的铁砧。” “棉花”与“铁砧”,这一柔一刚的意象并置,瞬间勾勒出母亲的慈爱与坚韧,形象饱满而富有张力。翟永明在《母亲》组诗中,则运用了“水域”、“根”等更具原型意味的意象,将母亲与生命起源、自然之力相关联,使诗歌获得了一种神话般的厚重感。

叙述视角的转换,也为情感表达带来新意,除了第一人称的直接倾诉,诗人可能采用孩童的视角,如傅天琳《母爱》中充满童稚的观察;或采用一种对话体,仿佛母亲就在眼前,如海子在《给母亲》中写到的“妈妈,我又说了这么多/只是没有说到/石头”,这种视角让情感显得真实、直接,毫无隔阂。

矛盾修辞与语言张力的运用尤为精彩,诗人常将看似矛盾的词语并置,以表达复杂情感,如“甜蜜的负担”、“温暖的疼痛”,这种语言内部的张力,精准地捕捉了母爱给予人的那种幸福与沉重交织的复杂体验,诗人通过语言的锤炼,让最普通的话语焕发出诗意的光芒。

共鸣:诗如何走进我们的生命

欣赏诗歌,最终是为了让诗与自己的生命发生共鸣,这些赞美母亲的篇章,可以如何融入我们的生活?

它们首先是深度阅读与情感体验的载体,不必急于寻求解读,而是反复诵读,感受语言的节奏与意象带来的画面感,让诗句在心中回荡,或许某个瞬间,你会与诗人达成跨越时空的情感共鸣,想起自己母亲的一个眼神、一个动作。

这些诗歌是情感表达的桥梁与范本,当我们感到言辞匮乏,无法向母亲尽诉衷肠时,一首贴切的诗可以代为表达,在特别的时刻,为母亲朗读一首诗,或亲手抄录赠送,其情感分量远胜于寻常礼物,诗歌教会我们如何观察细节,如何将抽象的爱具象化。

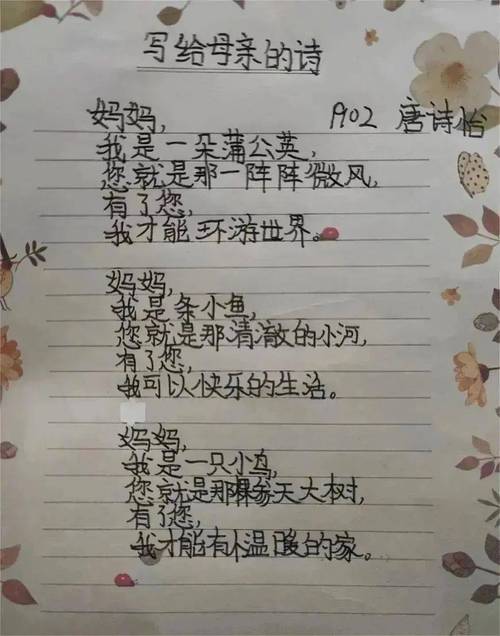

更进一步,它们可以成为个人书写的起点,读完一首好诗,被激发的感动可以转化为自己的文字,不必追求成为诗人,只需真诚地记录下属于你和母亲的独特瞬间:一道她拿手的菜的味道,一次车站送别的背影……从模仿诗人的观察开始,书写属于自己的“母亲诗篇”。

现代诗歌中对母亲的赞美,是一场用语言进行的深情凝视,它剥去了概念的外壳,直抵情感最柔软、最坚韧的核心,每一首这样的诗,都是一份情感的考古发现,让我们在文字的断层中,看见爱的化石,也照见自己的来路。

当我们读懂了诗中的意象与挣扎,听懂了沉默背后的千言万语,我们便不仅是在欣赏文学,更是在完成一次对生命源头的礼敬,母亲或许从不读诗,但她本身就是诗人笔下所有意象的源头,是我们一生最初和最后的诗行。