诗歌是语言凝练的艺术,当它承载着深切的情感时,便拥有了直抵人心的力量,所谓“心痛的诗歌”,并非单指字面上的悲伤,更指向一种情感的深度与复杂性——它可能源于家国之思、离别之恨、际遇之悲,或是对生命本质的幽微洞察,这些作品历经时光淘洗,至今读来仍令人心弦颤动,理解它们,需要我们循着文字的脉络,走进其诞生的时空,体会创作者的匠心。

溯源:时代背景与个人际遇的交织

一首动人诗篇的诞生,往往与作者所处的历史环境及其个人命运紧密相连,脱离背景的解读,容易流于表面。

以南宋词人辛弃疾的《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》为例。“醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。”开篇豪气干云,结尾却陡然跌落:“可怜白发生!”这巨大的情感落差,正是作者毕生境遇的浓缩,辛弃疾生于沦陷的北方,青年时曾率义军抗金,南归后却始终不受重用,壮志难酬,这首词作于他闲居江西时期,好友陈亮(字同甫)的到访,激起了他心中沉寂已久的波澜,词中雄壮的梦境与冰冷的现实形成尖锐对照,那份深沉的痛,并非个人得失,而是理想在岁月中蹉跎、收复山河的宏愿终成泡影的时代之痛,了解这段靖康之耻后的偏安历史与辛弃疾的传奇生平,我们才能真切触摸到文字下滚烫却无力的热血。

同样,南唐后主李煜的后期词作,如《虞美人·春花秋月何时了》,其痛彻心扉的力量完全源于他亡国被俘的极端个人经历。“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流。”这愁,是失去家国的锥心之痛,是从君王沦为囚徒的巨大屈辱与幻灭,若非经历江山易主的巨变,仅凭才情,难以写出如此深广的哀伤,诗歌的“心痛”,常常是时代洪流与个人生命轨迹剧烈碰撞后的结晶。

探微:意象选择与手法运用的匠心

诗人表达情感,很少直白呼喊,而是借助精妙的意象与艺术手法,将抽象的心痛转化为可感可触的画面与韵律。

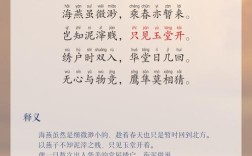

意象是诗歌情感的载体,唐代诗人李商隐擅长用朦胧唯美的意象包裹复杂难言的心绪。《锦瑟》一诗中,“庄生晓梦迷蝴蝶,望帝春心托杜鹃,沧海月明珠有泪,蓝田日暖玉生烟。”连续运用典故与意象,营造出一种迷离、哀伤而华美的意境,那种追忆青春年华的惘然与失落,那种理想与爱情皆如梦似烟的惆怅,都融化在蝴蝶、杜鹃、珠泪、玉烟这些意象之中,心痛的表达因而变得含蓄、深邃,富有象征意味。

在手法上,对比与反衬尤为常见,杜甫在《春望》中写道:“感时花溅泪,恨别鸟惊心。”春日花开鸟鸣本是乐景,诗人却以“溅泪”、“惊心”冠之,以乐景写哀情,倍增其哀,国破家散之痛,使得天地万物都染上了悲戚的色彩,又如元稹的《遣悲怀三首》,通过“顾我无衣搜荩箧,泥他沽酒拔金钗”等日常琐事的朴实回忆,与“今日俸钱过十万,与君营奠复营斋”的当下富贵形成残酷对比,凸显“贫贱夫妻百事哀”的沉痛与“报答平生未展眉”的无尽憾恨,这种今昔、贫富、生死之间的对比,将心痛刻画得具体而深刻。

声音的韵律也是传达情感的重要手段,词牌如《声声慢》、《雨霖铃》,其词调本身节奏舒缓,音韵低沉,适于表达哀婉缠绵之情,李清照《声声慢》开篇“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚”,一连串叠字,从动作到环境再到心境,由外而内,层层递进,读来齿舌间都仿佛萦绕着孤寂凄楚的叹息声,音乐感与情感完美交融。

共情:在吟咏与使用中完成再创造

古典诗词的生命力在于跨越时空的共鸣,今天我们阅读这些作品,并非冷冰冰地分析,而是寻求一种情感的联结与慰藉。

在个人心境与诗词相遇时,可能会产生奇妙的“使用”效果,当面临离别,我们或许会想起柳永的“多情自古伤离别,更那堪,冷落清秋节”;在感到孤独时,马致远的“夕阳西下,断肠人在天涯”可能悄然浮现;即便在欣赏壮阔风景时,陈子昂的“念天地之悠悠,独怆然而涕下”也会自然涌上心头,赋予景象以历史的苍茫感,这种“使用”,是让古人的诗句成为我们表达自身情感的精致容器,在引用与吟咏的瞬间,完成古今情感的对接与共融。

在更深的层次上,理解心痛的诗篇,能提升我们对人性与世界的感知深度,它让我们明白,人类的情感是相通的,千年前的孤独、失意、眷恋与悲愤,在今天依然以不同的形式上演,诗歌教会我们如何更细腻、更准确地命名和安放自己的情绪,它提供了一种高级的情感表达范式。

真正读懂一首令人心痛的诗歌,意味着我们进行了一场多维度的精神跋涉:我们追溯它的历史坐标,体察诗人的生命温度;我们品味它意象的芬芳与手法的精妙;我们将其内化为自身情感世界的一部分,这些诗歌如同经过淬炼的情感晶体,冰冷坚硬,却折射着永恒的人性光芒,它们提醒我们,最美的文字往往诞生于最深刻的情感波动之中,而理解这份“心痛”,正是我们接近诗歌灵魂、丰富自我生命体验的珍贵途径。