诗歌抒情主人,这一概念在文学理论与创作实践中占据着核心地位,它不仅指涉诗歌文本中情感表达的发出者,更深层地揭示了抒情主体与诗歌语言、社会文化、个体经验之间的复杂互动关系,从《诗经》中的“风雅颂”到屈原的“香草美人”,从陶渊明的“悠然见南山”到李白的“黄河之水天上来”,诗歌抒情主人始终是文学情感传递的灵魂,其身份的建构、表达的方式以及与读者的共鸣,共同构成了诗歌抒情艺术的完整图景。

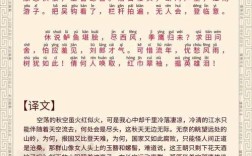

抒情主人并非简单等同于现实中的诗人个体,而是经过诗歌语言重构的“自我”形象,这种重构既包含诗人对自身情感体验的提炼与升华,也受到特定时代文化语境的塑造,在中国古典诗歌传统中,抒情主人的身份常常呈现出多重性,以杜甫为例,他的诗歌既有“致君尧舜上,再使风俗淳”的儒家士大夫情怀,也有“朱门酒肉臭,路有冻死骨”的悲悯担当,更有“感时花溅泪,恨别鸟惊心”的个体生命体验,这种多重身份的叠加,使得杜甫的抒情主人形象成为了一个承载时代苦难与人文关怀的复合体,其抒情也因此超越了个人悲欢,具有了普遍的社会意义,而在西方浪漫主义诗歌中,抒情主人则更多地表现为“天才”式的个体,如华兹华斯笔下的抒情者,常常是自然之子,通过与自然的对话实现精神的救赎,其情感表达更强调个体直觉与主观体验,这与古典诗歌中“温柔敦厚”的抒情传统形成了鲜明对比。

抒情主人的情感表达方式,是诗歌抒情艺术的关键,诗歌语言作为一种高度凝练、富有象征性的语言形式,为抒情主人的情感表达提供了独特的媒介,中国古典诗歌讲究“比兴”“寄托”,抒情主人往往通过自然意象、历史典故来传递隐微幽深的情感,李商隐的“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”,以春蚕、蜡炬为喻,将爱情的执着与痛苦表现得含蓄而深沉,抒情主人并未直接呼喊,而是通过对物象的刻画,让读者在意象的联想中体会其情感内核,而现代诗歌则更倾向于打破语言的常规逻辑,通过意象的并置、变形、跳跃等方式,呈现抒情主人复杂的内心世界,如北岛的《回答》:“卑鄙是卑鄙者的通行证,高尚是高尚者的墓志铭”,抒情主人以决绝的反讽姿态,表达了对荒诞现实的批判,其情感表达直接而锋利,语言的力量成为抒情主体精神的外化。

抒情主人的身份建构还深受社会文化语境的影响,在不同历史时期,诗歌的功能与诗人的社会角色发生变化,抒情主人的形象也随之调整,唐代科举制度的完善,使得文人通过诗歌进入仕途,诗歌成为“经国之大业,不朽之盛事”,抒情主人往往以“言志”为己任,其情感表达带有明确的社会功利性,而到了宋代,随着理学的兴起,文人更加注重内省与修身,诗歌中的抒情主人则呈现出一种理性与感性的交织,苏轼的“人生如梦,一尊还酹江月”,既有对人生无常的感慨,也有超然物外的旷达,这种抒情主人的形象,正是宋代士大夫文化精神的体现,在当代社会,随着个体意识的觉醒和多元化文化的发展,诗歌抒情主人的身份更加多样,既有关注底层生存的现实主义者,也有探索内心隐秘的现代主义者,还有解构宏大叙事的后现代主义者,这种多样性使得当代诗歌的抒情呈现出前所未有的丰富面貌。

从读者接受的角度看,抒情主人与读者之间存在着一种情感对话的关系,读者在阅读诗歌时,并非被动地接受抒情主人的情感传递,而是通过自身的生命体验对诗歌情感进行再创造,这种再创造的过程,使得抒情主人的情感超越了文本的局限,在不同时代、不同文化背景的读者中产生共鸣,当我们阅读李白的《将进酒》时,“天生我材必有用,千金散尽还复来”的豪情壮志,不仅反映了李白个人的自信与狂放,也触动了无数读者内心深处对自由与价值的追求,抒情主人的情感因此获得了普遍性的意义,这种共鸣的产生,正是因为诗歌抒情主人所表达的情感,既是独特的个体体验,又蕴含着人类共通的情感母题,如爱、恨、悲、欢、生死、离别等。

为了更清晰地展现不同时期诗歌抒情主人的特征,我们可以通过以下表格进行对比:

| 时期/流派 | 抒情主人特征 | 情感表达方式 | 代表诗人/作品 |

|---|---|---|---|

| 先秦两汉 | 集体歌唱与个体抒情的结合,如《诗经》中的“风”具有民间集体性,屈原的作品则带有强烈的个人政治情怀 | 比兴、象征,直抒胸臆与委婉含蓄并存 | 屈原《离骚》 |

| 唐代 | 儒家士大夫情怀与社会批判意识并存,抒情主人形象丰满而立体 | 意境营造,情景交融,语言凝练 | 杜甫《春望》、李白《将进酒》 |

| 宋代 | 理性内省与感性抒发的交织,抒情主人更注重哲理思考 | 以议论入诗,平淡中见深远 | 苏轼《定风波》、李清照《声声慢》 |

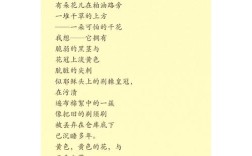

| 现代浪漫主义 | 强调个体情感与自然的关系,抒情主人表现为“天才”或“孤独者” | 直抒胸臆,语言自由奔放 | 华兹华斯《我孤独地漫游,像一朵云》 |

| 中国当代 | 多元化身份,关注现实、个体生存、精神探索等 | 意象创新,语言实验,打破传统格律 | 北岛《回答》、海子《面朝大海,春暖花开》 |

诗歌抒情主人的建构,还涉及到自我与他者的关系,抒情主人的情感表达,往往是在与“他者”的对话中完成的,这个“他者”可以是爱人、友人、自然,也可以是社会、历史、宇宙,在陶渊明的诗歌中,抒情主人通过与自然的对话,实现了对官场俗世的超越,其“采菊东篱下,悠然见南山”的宁静,正是在与自然的和谐共处中形成的,而在杜甫的“三吏三别”中,抒情主人则通过与底层民众的苦难共鸣,表达了对社会现实的深刻关怀,此时的“他者”成为了抒情主体情感投射的对象,这种自我与他者的互动,使得抒情主人的情感世界更加广阔,也使得诗歌的抒情具有了更丰富的层次。

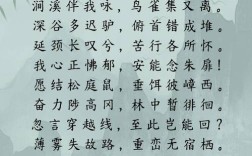

诗歌抒情主人的“声音”也是值得关注的方面,这种“声音”不仅指诗歌语言的音韵节奏,更指抒情主体在文本中呈现出的情感态度与价值立场,有的抒情主人声音高亢激昂,如岳飞的“壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血”;有的声音低沉婉转,如李清照的“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚”;有的声音则充满哲思与超脱,如王维的“行到水穷处,坐看云起时”,不同的声音,塑造了不同的抒情主人形象,也赋予了诗歌不同的艺术感染力。

在诗歌创作实践中,抒情主人的真实性是一个重要议题,所谓“真实”,并非指对现实生活的简单复制,而是指抒情主体情感体验的真实性与深刻性,有些诗歌表面上看是虚构的、想象的,但其情感内核却是真实的,李商隐的《无题》诗,虽然意象朦胧,旨意难解,但其中对爱情的执着与痛苦,却是诗人真实情感的艺术化表达,而有些诗歌虽然写的是现实事件,但如果缺乏真情实感,也会显得空洞乏味,诗歌抒情主人的“真”,关键在于情感的真实与深刻,这种真实是诗歌打动人心的基础。

诗歌抒情主人是诗歌情感表达的核心,其身份的建构、情感的表达方式、与社会文化语境的互动,以及与读者的共鸣,共同构成了诗歌抒情艺术的丰富内涵,从古典到现代,从中方到西方,抒情主人的形象不断演变,但其作为情感传递者的本质从未改变,优秀的诗歌,总是通过独特的抒情主人形象,将个体情感升华为人类共同的精神财富,从而穿越时空,在读者心中产生永恒的回响。

相关问答FAQs

问:诗歌抒情主人是否一定就是诗人本人?

答:不一定,诗歌抒情主人是诗歌文本中情感表达的“声音”或“形象”,它经过了诗歌语言的重构,可能与现实中的诗人存在差异,李白的诗歌中常有“我”的形象,但这个“我”可能带有理想化的色彩,并非完全等同于现实中的李白,叙事诗中的抒情主人可能是故事中的人物,而非诗人本人,如《孔雀东南飞》中的刘兰芝,抒情主人是一个文学化的“自我”,它既可能来源于诗人的真实体验,也可能是诗人虚构或想象的结果。

问:为什么说抒情主人的情感表达需要“节制”?

答:抒情主人的情感表达需要“节制”,主要是因为诗歌以含蓄蕴藉为美,过度的直白宣泄反而会削弱诗歌的艺术感染力,中国古典诗歌特别强调“乐而不淫,哀而不伤”的中和之美,主张通过意象的营造、情景的交融等方式,让读者在品味中体会情感,表达思念之情,与其直接说“我想你死了”,不如说“玲珑骰子安红豆,入骨相思知不知”,通过红豆与入骨的意象,让思念之情更加深沉而含蓄,节制的情感表达,能给读者留下更多的想象空间,使诗歌的情感更具张力和余味。