月亮,这枚悬挂于夜幕的永恒徽章,自人类文明初露微光之时,便已悄然潜入诗行的血脉,它不仅是天体的存在,更是一面映照诗人灵魂的镜子,一个承载无尽遐思的容器,在中国古典诗歌的浩瀚星空中,月亮的意象尤为璀璨,其光华穿越千年,至今仍温柔地照亮我们的精神家园。

孤寂与怀远:天涯共此时的永恒纽带

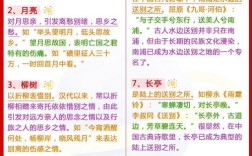

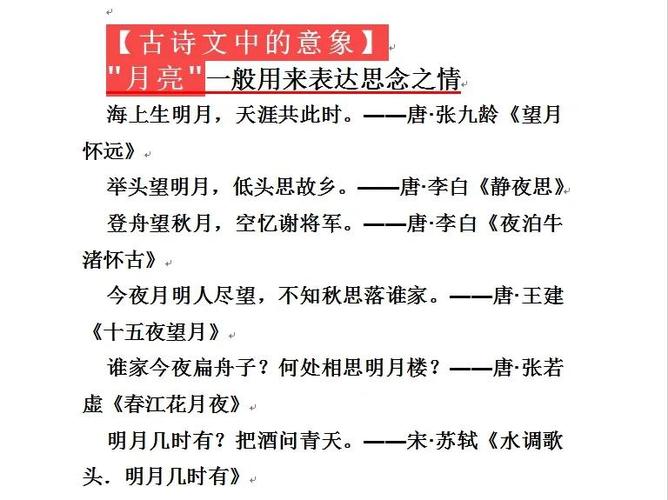

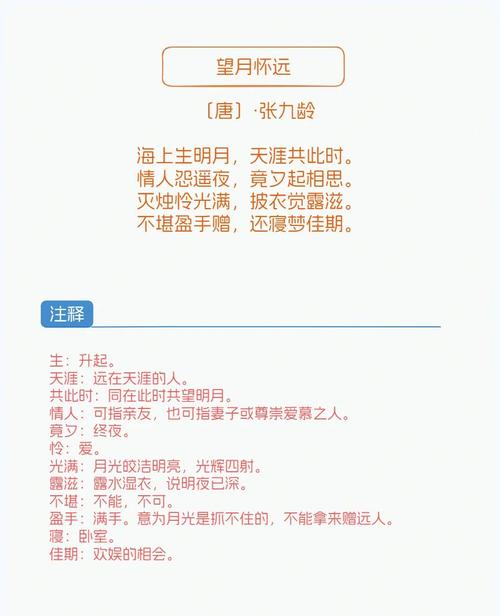

月亮的清辉,常与离人的孤影相伴,唐代诗人张九龄在《望月怀远》中开篇即言:“海上生明月,天涯共此时。”这轮从海平面升起的明月,瞬间超越了地理的阻隔,成为连接远方亲人的唯一桥梁,诗人身处唐开元盛世,却因政见不合遭贬外放,此夜望月,心中对远方君王或亲友的思念,与月光的普照特性完美契合,这里的月亮,是空间分隔的见证,更是情感共鸣的媒介。

这种以月寄怀的手法,在李白笔下达到极致。《静夜思》中“举头望明月,低头思故乡”,动作简洁如画,情感却深如潭水,创作背景虽已模糊,但其表达的羁旅乡愁却具有永恒的穿透力,月亮在此不再是遥远的星球,而是触发集体无意识中家园之思的开关,诗人通过“举-望-低-思”的连贯动作,将外部物象与内心波动无缝衔接,让读者在同样的月光下,照见自己的乡愁。

永恒与哲思:今月曾经照古人的时空之问

月亮阴晴圆缺的规律变化,与人间世事无常、生命短暂的慨叹形成鲜明对照,张若虚的《春江花月夜》被誉为“孤篇横绝全唐”,江畔何人初见月?江月何年初照人?”的追问,将个体生命置于浩瀚宇宙的背景下,这首诗诞生于初唐走向盛唐的关口,时代气象宏阔,诗人思索的已非一己悲欢,而是人类与宇宙关系的根本命题,月亮成为跨越时间的恒定坐标,照见代代不息的生命轮回。

苏轼在《前赤壁赋》中的议论更为通透:“逝者如斯,而未尝往也;盈虚者如彼,而卒莫消长也。”他以水与月为喻,阐明变与不变的辩证之理,此赋写于苏轼因“乌台诗案”被贬黄州期间,人生处于最低谷,正是赤壁之下的这轮明月,让他参悟了天地万物恒久运转的奥秘,从而获得精神的超脱,此处月亮意象的使用,已从情感寄托升华为哲学思辨的载体。

高洁与理想:冰清玉洁的人格象征

月亮清冷皎洁的特质,常被诗人用以象征高尚的人格与纯粹的理想,李商隐《嫦娥》诗云:“嫦娥应悔偷灵药,碧海青天夜夜心。”表面咏叹嫦娥的孤寂,深层或寄托着诗人对高洁情操的坚守与为此承受孤清境遇的复杂心绪,李商隐身处牛李党争夹缝,一生襟抱未开,诗中孤悬碧海的明月,恰是其清洁精神在浑浊世间的孤独写照。

王昌龄《芙蓉楼送辛渐》则直言:“洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶。”虽未直接写月,但“冰心”“玉壶”的意象,与月光的澄明质地同出一源,都是诗人自我品格最晶莹的告白,这种以月光质感比喻心志的手法,让抽象的道德情操拥有了可视可感的形象。

边塞与闺怨:同一轮月下的双重世界

在边塞诗与闺怨诗中,月亮成为连接两种截然不同时空的独特信使,李白《关山月》描绘:“明月出天山,苍茫云海间,长风几万里,吹度玉门关。”这里的月亮照耀着苍茫辽阔的边塞,见证着戍卒的艰辛,同一时期,在长安或洛阳的深闺中,或许正有思妇对着同一轮圆月叹息:“可怜闺里月,长在汉家营。”(沈佺期《杂诗三首·其三》)月亮跨越空间,同时映照战争的宏大叙事与个体的细微哀伤,形成强烈的艺术张力。

艺术手法的精妙运用

诗人调用多种艺术手段塑造月亮意象,首先是拟人与象征,月亮被赋予人的情感与动作,如“明月照高楼,流光正徘徊”(曹植《七哀》),一个“徘徊”,写尽月光的流连与人的彷徨,其次是对比与烘托,以月之永恒反衬人生短暂,以月之圆满对比人间别离,如“人生代代无穷已,江月年年望相似”,再者是通感与联想,视觉的月光可转化为听觉的“玉户帘中卷不去,捣衣砧上拂还来”(张若虚《春江花月夜》),或触觉的“床前明月光,疑是地上霜”。

月亮意象的运用,往往与特定环境、景物巧妙结合,构成经典意境,松间明月(王维《山居秋暝》)、湖心月影(白居易《春题湖上》)、边关冷月(李益《夜上受降城闻笛》),每一种组合都营造出不可替代的氛围与情调,诗人还善于利用月相的变化——新月、弦月、满月、残月,来对应不同的心境:期待、缺憾、圆满、凋零。

从《诗经·陈风·月出》的“月出皎兮,佼人僚兮”开始,月亮便在中国诗歌中开始了它漫长而辉煌的旅程,它像一位沉默的知己,陪伴诗人走过无数不眠之夜;它像一座明亮的灯塔,照亮了人类情感中最幽深、最普通的角落,千年后的我们,抬头仰望的仍是同一轮明月,它提醒我们,无论科技如何将世界缩小,人类心灵中总有一片需要诗意浸润的空间,那空间里,永远有一片清辉,来自李白举头凝望过的、苏轼把酒问过的、张若虚曾为之沉醉的月亮,它不属于任何一个时代,它属于所有在寂静中仍愿倾听诗意心跳的灵魂。