智慧箴言中的生活哲学

俭朴是一种美德,也是历代智者推崇的生活态度,从古至今,许多思想家、文学家、政治家都留下了关于节俭的名言警句,这些话语不仅是个人修养的体现,更是社会文明的积淀,本文将探讨俭朴名言的来源、作者背景、创作环境,以及如何运用这些名言指导生活,帮助读者在物质丰富的时代保持清醒与自律。

俭朴名言的经典出处

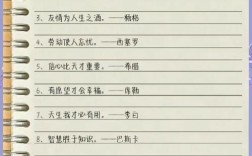

俭朴思想在中华文化中源远流长,早在先秦时期,儒家、道家、墨家等学派就已提出相关论述。

- 孔子在《论语·述而》中说:“奢则不孙,俭则固,与其不孙也,宁固。”这句话强调奢侈会让人傲慢,而节俭虽显得固执,但更值得选择。

- 老子在《道德经》第六十七章提出:“我有三宝,持而保之:一曰慈,二曰俭,三曰不敢为天下先。”他将“俭”视为人生三大法宝之一,认为节俭能使人避免过度消耗。

- 诸葛亮在《诫子书》中写道:“静以修身,俭以养德。”这句话成为后世许多家庭教育的格言,强调节俭是培养品德的重要途径。

在西方文化中,俭朴同样受到推崇,古希腊哲学家第欧根尼以极简生活闻名,他舍弃财富,住在大木桶里,认为“财富是智慧的枷锁”,美国政治家富兰克林在《穷理查年鉴》中提出:“省一分钱就是赚一分钱。”这些名言跨越地域与时代,展现了俭朴智慧的普世价值。

名言的创作背景与社会影响

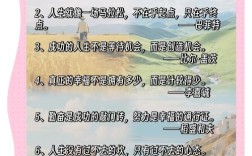

许多俭朴名言的诞生,往往与特定的历史环境相关。

-

墨子“节用”思想

春秋战国时期,战争频繁,社会资源匮乏,墨子提出“节用”“节葬”等主张,反对贵族奢侈浪费,认为节俭能让社会资源更公平分配,他的名言“俭节则昌,淫佚则亡”直指国家兴衰与节俭的关系。 -

司马光《训俭示康》

北宋时期,社会风气逐渐奢靡,司马光写下《训俭示康》,告诫子孙:“由俭入奢易,由奢入俭难。”这句话至今仍被广泛引用,提醒人们警惕消费主义的陷阱。 -

曾国藩家书中的节俭观

晚清名臣曾国藩在家书中反复强调节俭,如“家勤则兴,人勤则健;能勤能俭,永不贫贱。”他的家族能延续数代而不衰,与其倡导的勤俭家风密不可分。

这些名言的产生,往往是对社会现象的反思,也是对未来的警示,它们不仅是个人修养的指南,更是社会治理的智慧。

如何运用俭朴名言指导生活

名言警句的价值在于实践,以下是几种运用俭朴智慧的方法:

家庭教育中的节俭培养

许多家长用“一粥一饭,当思来处不易”教育孩子珍惜粮食,明代朱柏庐的《治家格言》中这句话,让孩子从小理解劳动的价值,类似的还有“谁知盘中餐,粒粒皆辛苦”,通过诗词让孩子潜移默化接受节俭观念。

个人理财的节俭原则

富兰克林的“省一分钱就是赚一分钱”至今仍是理财的金句,现代人可将其转化为具体行动,

- 制定预算,避免冲动消费

- 优先购买必需品,而非奢侈品

- 养成储蓄习惯,为未来做准备

环保生活的俭朴实践

俭朴不仅是金钱的节约,也是资源的珍惜,如印度圣雄甘地所说:“地球能满足人类的需要,但满足不了人类的贪婪。”这句话提醒我们:

- 减少一次性用品使用

- 选择可持续产品

- 践行极简生活方式

俭朴名言的现代意义

在物质丰富的今天,俭朴名言依然具有深刻启示,过度消费带来的环境问题、心理焦虑,让越来越多人重新审视节俭的价值,日本作家村上春树在《挪威的森林》中写道:“幸福是拥有足够的东西,而不是拥有很多东西。”这与古代智者的俭朴思想不谋而合。

俭朴不是吝啬,而是一种清醒的生活态度,它让我们在物欲横流的时代保持理性,在资源有限的地球上实现可持续发展,无论是个人、家庭还是社会,俭朴智慧都能带来长久的安宁与富足。

正如古希腊哲人伊壁鸠鲁所言:“知足常乐是最大的财富。”俭朴名言不仅是历史的回声,更是未来的指南,在快节奏的现代生活中,这些智慧箴言依然能帮助我们找到平衡,活出更有意义的人生。