革命精神的永恒回响

在中国现代文学史上,江姐(江竹筠)的诗歌不仅是文学创作,更是革命精神的象征,她的作品承载着坚定的信仰与无畏的斗志,成为激励后人的宝贵文化遗产,本文将从诗歌的出处、作者生平、创作背景、艺术手法及现实意义等方面,带读者深入理解江姐诗歌的深刻内涵。

诗歌的出处与作者

江姐的诗歌主要收录于《红岩》等革命文献中,部分作品散见于烈士书信和战友回忆录,她的诗歌创作并非专业文学活动,而是在狱中、在革命斗争中写下的心声,这些文字朴实无华,却充满力量,展现了共产党员在极端环境下的精神世界。

江竹筠(1920-1949),四川自贡人,1939年加入中国共产党,长期从事地下工作,1948年因叛徒出卖被捕,关押于重庆渣滓洞监狱,在狱中,她遭受酷刑却坚贞不屈,最终于1949年11月14日英勇就义,年仅29岁,她的诗歌正是在这样的背景下诞生的,字里行间透露出对革命的忠诚与对未来的希望。

创作背景:血与火的淬炼

江姐的诗歌创作集中在1948年至1949年狱中时期,这一时期,国民党政权濒临崩溃,对共产党人的迫害愈加残酷,在阴暗潮湿的牢房里,江姐以诗歌为武器,记录下自己的信念与情感。

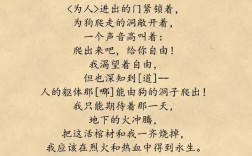

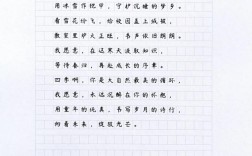

她在《黑牢诗篇》中写道:

“毒刑拷打算得了什么?

死亡也无法叫我开口!

对着死亡我放声大笑,

魔鬼的宫殿在笑声中动摇。”

这首诗写于她被严刑拷打之后,语言铿锵有力,展现了革命者视死如归的气概,类似的诗句在她的作品中屡见不鲜,每一首都像一把利剑,刺向敌人的心脏。

诗歌的艺术手法

江姐的诗歌虽非专业文人所作,但在艺术表现上具有独特魅力,主要体现在以下几个方面:

-

直抒胸臆,情感真挚

她的诗歌没有华丽的修辞,而是用最直接的语言表达内心的情感。“为了免除下一代的苦难,我们愿把这牢底坐穿”一句,既是对战友的鼓励,也是对革命理想的宣誓。 -

意象鲜明,富有战斗力

在江姐的诗中,“黑夜”“魔鬼”“牢笼”象征反动统治,“曙光”“自由”“春天”则代表革命胜利,这种对比手法强化了诗歌的感染力,让读者感受到光明终将战胜黑暗的信念。 -

节奏铿锵,朗朗上口

她的诗句多用短句和排比,如“头可断,血可流,共产党员的意志永不丢”,读起来气势磅礴,易于传诵,成为狱中战友互相鼓舞的精神食粮。

诗歌的现实意义

江姐的诗歌不仅是历史文献,更对当代社会具有深刻启示:

-

传承红色基因

在和平年代,重读江姐的诗歌能让人铭记革命先烈的牺牲精神,她的诗句提醒我们,今天的幸福生活来之不易,需要倍加珍惜。 -

激励奋斗精神

“竹签子是竹做的,共产党员的意志是钢铁!”这样的诗句至今仍能激发人们在困难面前坚韧不拔的斗志,无论是学习、工作还是社会建设,都需要这种精神力量。 -

弘扬爱国主义

江姐的诗歌是爱国主义教育的生动教材,通过她的文字,年轻一代能更深刻地理解什么是信仰、什么是奉献,从而增强民族自豪感与社会责任感。

如何学习与运用江姐诗歌

-

作为历史教材

在学校教育中,江姐的诗歌可结合近现代史教学,帮助学生理解革命年代的斗争环境,培养正确的历史观。 -

作为朗诵素材

她的诗歌语言简练、情感激昂,非常适合朗诵表演,在纪念活动或红色文化宣传中,朗诵这些诗歌能有效传递革命精神。 -

作为创作借鉴

对于文学爱好者而言,江姐诗歌的真诚与力量值得学习,在创作中,可以借鉴她直抒胸臆的风格,让作品更具感染力。

江姐的诗歌是一座精神丰碑,她的文字穿越时空,依然闪耀着光芒,在新时代,我们更需要从这些诗句中汲取力量,让革命精神薪火相传,正如她在诗中所写:“愿以我血献后土,换得神州永太平。”这种无私的奉献精神,永远值得后人铭记与传承。