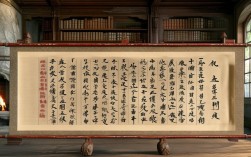

核心哲学思想:道与德

这是老子思想的基石,理解了这两者,就理解了《道德经》的精髓。

道可道,非常道;名可名,非常名。

- 原文出处:《道德经》第一章

- 白话解释: 能够用言语说出来的“道”,就不是永恒不变的“道”了;能够用名称来定义的“名”,就不是永恒不变的“名”了。

- 深层哲理:

- 语言的局限性:老子在这里揭示了人类语言和概念的局限性,真正的“道”——宇宙万物的本源、规律和真理——是超越语言和思维的,一旦我们试图用语言去描述它,它就已经被局限和简化了,不再是那个完整、无限的“道”本身。

- “道”的不可言说性:这并非是故弄玄虚,而是在引导我们去进行一种超越语言和概念的直觉体悟,真正的智慧,不在于知道“道”的定义,而在于体验和顺应“道”。

道生一,一生二,二生三,三生万物。

- 原文出处:《道德经》第四十二章

- 白话解释: “道”是混沌未分的统一体(一),这个统一体分化出阴、阳二气(二),阴阳二气交感而生成和谐平衡的第三种状态(三),由这三种基本状态衍生出了宇宙万物。

- 深层哲理:

- 宇宙生成论:这是老子对宇宙起源的哲学构想,它描述了一个从无形到有形、从简单到复杂的演化过程。

- 对立统一:“二”即阴与阳,代表了宇宙间最基本的两种对立又互补的力量,万物的产生和发展,都是阴阳二气相互作用、动态平衡的结果。

上德不德,是以有德;下德不失德,是以无德。

- 原文出处:《道德经》第三十八章

- 白话解释: 最高的德行(上德),不刻意标榜自己有德行,因此才真正拥有了德;而低下的德行(下德),时时刻刻想着不能失去德行,反而失去了真正的德。

- 深层哲理:

- “无为”的德行:这体现了老子“无为”的思想,真正的善良和德行,是发自内心的、自然而然的行为,就像水一样,只是去滋润万物,而不求回报,如果一个人做好事是为了名声、赞誉或为了证明自己“有德”,那么他的行为就已经被“功利”所污染,失去了“德”的纯粹性。

处世智慧:柔弱、不争与无为

老子的处世哲学充满了辩证法思想,与主流的“刚健有为”截然不同。

天下之至柔,驰骋天下之至坚。

- 原文出处:《道德经》第四十三章

- 白话解释: 天下最柔弱的东西,能够驾驭和穿透天下最坚硬的东西。

- 深层哲理:

- 以柔克刚:这是老子最著名的智慧之一,水是柔弱的,但它能穿石;风是柔弱的,但它能拔树,这告诉我们,在处理问题和人际关系时,强硬和对抗并非总是最好的选择,柔和、包容、坚韧不拔的内在力量,往往比表面的强硬更有效。

夫唯不争,故天下莫能与之争。

- 原文出处:《道德经》第二十二章

- 白话解释: 正因为不与人争,所以天下没有人能与他相争。

- 深层哲理:

- 不争的智慧:这里的“不争”不是懦弱或放弃,而是一种更高明的策略,通过不刻意追求、不与人纷争,反而能避开无谓的消耗和攻击,积蓄力量,达到别人无法企及的境界,就像大海,因为它处于最低处,所以能容纳百川,成为百谷之王。

为无为,事无事,味无味。

- 原文出处:《道德经》第六十三章

- 白话解释: 以“无为”的态度去作为,以“不滋事”的方式去行事,以“恬淡”的滋味为滋味。

- 深层哲理:

- 顺应自然:这是“无为”思想的具体实践。“无为”不是什么都不做,而是不妄为、不强为,顺应事物本身的规律去做事,处理事情要化繁为简,不要节外生枝;品味生活要回归平淡,在简单中体会真味。

治国理念:清静与无为

老子将他的哲学思想应用于政治,提出了独特的治国方略。

治大国,若烹小鲜。

- 原文出处:《道德经》第六十章

- 白话解释: 治理一个大的国家,就好像煎烹一条小鱼。

- 深层哲理:

- 不扰民的政治:煎小鱼不能频繁翻动,否则鱼就会碎掉,同理,治理国家,统治者不应频繁地变更法令、过度干预民众的生活,最好的政治是“清静无为”,让社会按照自身的规律自然发展,减少不必要的折腾和扰民。

圣人无常心,以百姓心为心。

- 原文出处:《道德经》第四十九章

- 白话解释: 圣人没有自己固定的私心,而是把百姓的心当作自己的心。

- 深层哲理:

- 民本思想:这体现了老子思想中宝贵的人文关怀,理想的统治者(圣人)应该摒弃个人欲望和偏见,完全站在民众的立场上思考问题,倾听民意,顺应民心,这是一种极高境界的“无私”和“仁爱”。

人生境界:知足、知止与返璞归真

老子的人生哲学追求的是一种内心的宁静、自由和与“道”合一的境界。

知足不辱,知止不殆,可以长久。

- 原文出处:《道德经》第四十四章

- 白话解释: 知道满足,就不会受到屈辱;知道适可而止,就不会遇到危险,这样生命才能长久。

- 深层哲理:

- 适度的智慧:这是对欲望的深刻洞察,人之所以痛苦,往往是因为不知足,永无止境地追求名利,老子告诉我们,要懂得在适当的时候停下来,守住自己的本分,这样才能获得内心的安宁和长久的平安。

致虚极,守静笃。

- 原文出处:《道德经》第十六章

- 白话解释: 致力于达到虚空的极致,坚守在宁静的笃定之中。

- 深层哲理:

- 内心的修行:这是老子提出的个人修养的最高境界。“虚”不是空无一物,而是指内心不被成见、欲望和杂念所填满,保持空明开放的状态。“静”是指内心的安定与平和,只有内心达到“虚静”的状态,才能洞察事物的本来面目,与“道”相通。

专气致柔,能婴儿乎?

- 原文出处:《道德经》第十章

- 白话解释: 聚集精气,达到柔顺的状态,能像婴儿一样吗?

- 深层哲理:

- 回归本真:老子将婴儿视为理想人格的象征,婴儿淳朴、自然、充满生命力,没有成见和心机,这句话是在鼓励人们通过修炼,摒弃后天的世俗污染,回归到像婴儿那样纯粹、自然、和谐的生命状态。

老子的名言充满了辩证的智慧,他教导我们:

- 看待世界:要从“道”的视角,看到事物的统一性和流动性,而非静止和孤立。

- 为人处世:要学会“柔”、“弱”、“不争”,以退为进,以柔克刚。

- 对待欲望:要“知足”、“知止”,在简单中找到快乐。

- 追求境界:要“致虚守静”,返璞归真,与自然和谐共处。

这些思想历经两千多年,至今仍闪耀着智慧的光芒,为现代人如何在复杂的世界中保持内心的平和与清醒提供了宝贵的启示。