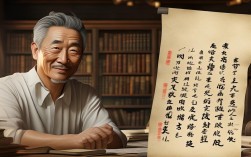

中华文化博大精深,留下了无数脍炙人口、充满智慧的名言警句,这些名言涵盖了哲学、道德、教育、治学、处世等方方面面,是中华文化的精髓所在。

以下我将这些名言按主题分类,并附上出处、释义和解读,希望能帮助您更好地理解其内涵。

哲思与智慧

这类名言探讨宇宙、人生和世界的根本规律,充满了辩证和朴素的哲学思想。

-

“道可道,非常道;名可名,非常名。”

- 出处:《老子·第一章》

- 释义:可以用言语表达的“道”,就不是永恒不变的“道”;可以用名称命名的“名”,就不是永恒不变的“名”。

- 解读:这是道家思想的基石,揭示了语言的局限性,真正的“道”(宇宙的终极真理、规律)是超越言语和概念的,它深邃、玄妙,需要用心去体悟,而非用头脑去理解。

-

“知人者智,自知者明。”

- 出处:《老子·第三十三章》

- 释义:能够了解别人,只能算是聪明;能够认识自己,才算是真正的明达。

- 解读:强调了“自知”的重要性,在老子看来,向外看是智慧,向内看才是真正的通透和强大,认识自己的局限、欲望和本性,是人生修行的重要一步。

-

“天行健,君子以自强不息;地势坤,君子以厚德载物。”

- 出处:《周易》

- 释义:宇宙的运行刚健有力,永不停息,君子也应效法于此,奋发图强,永不懈怠;大地的气势厚实和顺,君子也应效法于此,增厚美德,容载万物。

- 解读:这是中华民族精神的集中体现。“自强不息”是积极进取、刚健有为的人生态度;“厚德载物”是兼容并包、宽厚待人的博大胸怀,两者结合,构成了完美的人格理想。

-

“仁者见之谓之仁,知者见之谓之知。”

- 出处:《周易·系辞上》

- 释义:仁爱的人看到它称之为“仁”,智慧的人看到它称之为“智”。

- 解读:说明“道”或真理是多元的、立体的,不同的人因其自身的立场、学识和品性,对同一事物会有不同的理解和看法,这体现了包容和多元的智慧。

修身与道德

这类名言是儒家伦理的核心,教导人如何成为品德高尚的君子。

-

“己所不欲,勿施于人。”

- 出处:《论语·卫灵公》

- 释义:自己不想要的东西,就不要强加给别人。

- 解读:这是“仁”的消极表达,也是儒家处理人际关系的基本准则,即“恕道”,它要求人们在行动前,先设身处地为他人着想,是同理心和尊重他人的体现。

-

“君子坦荡荡,小人长戚戚。”

- 出处:《论语·述而》

- 释义:心胸开阔、正直坦荡的君子总是安然自得,而心胸狭隘、患得患失的小人则常常忧愁不安。

- 解读:揭示了君子与小人在心态上的根本区别,君子行事光明磊落,内心平和;小人则因算计和私利而内心焦虑不安。

-

“吾日三省吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?”

- 出处:《论语·学而》

- 释义:我每天多次反省自己:为别人办事是不是尽心竭力了?与朋友交往是不是诚实守信了?老师传授的知识是不是温习了呢?

- 解读:强调了内省和自我修养的重要性,通过每日的反思,不断修正自己的行为,提升品德和学识,是成为君子的必经之路。

-

“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。”

- 出处:《孟子·滕文公下》

- 释义:富贵不能使他迷惑,贫贱不能使他动摇,威武不能使他屈服,这样的人才称得上是大丈夫。

- 解读:定义了理想人格的最高标准,它强调在任何境遇下,都要坚守自己的原则和操守,拥有独立的人格和不屈的气节。

治学与求知

这类名言阐述了学习的态度、方法和目的。

-

“学而时习之,不亦说乎?”

- 出处:《论语·学而》

- 释义:学习知识并且时常温习、实践它,不也是很愉快的事情吗?

- 解读:这里的“习”不仅指复习,更指实践和应用,孔子认为,学习的最终目的是为了“学以致用”,并在实践中获得真正的喜悦和成就感。

-

“三人行,必有我师焉,择其善者而从之,其不善者而改之。”

- 出处:《论语·述而》

- 释义:几个人一起走路,其中一定有可以当我老师的人,我选择他好的方面向他学习,看到他不好的方面,就反省自己有没有类似的缺点,然后加以改正。

- 解读:体现了谦虚好学的态度和向他人学习的智慧,学习对象无处不在,关键在于用心观察和取长补短。

-

“知之为知之,不知为不知,是知也。”

- 出处:《论语·为政》

- 释义:知道就是知道,不知道就是不知道,这才是真正的智慧。

- 解读:强调了一种求实的科学态度和诚实的品德,承认自己的无知,是获取真知的开始,是避免自欺欺人的智慧。

-

“读万卷书,行万里路。”

- 出处:董其昌《画旨》

- 释义:要广泛地阅读书籍,也要亲身体验、游历四方。

- 解读:指出了获取知识的两个途径:向书本学习理论知识,向实践和现实世界学习经验,二者结合,才能形成全面而深刻的认知。

处世与为人

这类名言教导人如何在社会中立足,与人交往。

-

“满招损,谦受益。”

- 出处:《尚书·大禹谟》

- 释义:自满会招致损失,谦虚能得到益处。

- 解读:这是中国古老的处世智慧,告诫人们要戒骄戒躁,保持谦虚的态度,才能不断进步,获得他人的尊重和帮助。

-

“君子之交淡如水,小人之交甘若醴。”

- 出处:《庄子·山木》

- 释义:君子之间的交情像水一样平淡,小人之间的交情像甜酒一样甘浓。

- 解读:揭示了两种不同的人际关系,君子之交建立在道义和共同志向之上,纯粹而长久;小人之交则建立在利益和欲望之上,短暂而脆弱。

-

“海纳百川,有容乃大。”

- 出处:林则徐

- 释义:大海因为容纳了成百上千的河流,才变得如此浩瀚无边。

- 解读:比喻人要有宽广的胸襟,能够包容不同的意见、文化和人,才能成就伟大的事业和人格。

家国与情怀

这类名言表达了对家庭、国家和民族深厚的情感与责任。

-

“修身、齐家、治国、平天下。”

- 出处:《礼记·大学》

- 释义:修养好自身的品德,管理好自己的家庭,治理好自己的国家,最终使天下太平。

- 解读:这是儒家思想中个人理想与社会责任的统一,它描绘了一条从内到外、由近及远的实践路径,强调个人价值的实现最终要服务于社会和国家。

-

“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。”

- 出处:范仲淹《岳阳楼记》

- 释义:在天下人忧愁之前先忧愁,在天下人快乐之后才快乐。

- 解读:表达了古代士大夫以天下为己任的博大胸怀和无私奉献精神,这是一种崇高的政治理想和道德情操。

-

“天下兴亡,匹夫有责。”

- 出处:顾炎武《日知录》

- 释义:国家的兴盛与衰亡,每一个普通百姓都有责任。

- 解读:强调了个人对国家和民族命运的担当精神,它激发了无数中国人的爱国热情和责任感。

这些名言如同璀璨的星辰,照亮了中华民族的精神天空,