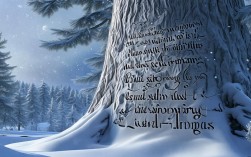

《竹里馆》

【唐】王维

独坐幽篁里,弹琴复长啸。 深林人不知,明月来相照。

逐句解析

独坐幽篁里,

- 独坐: 点明了诗人的状态——独自一人,这不仅是物理上的孤独,更是一种主动选择的、享受孤独的心境。

- 幽篁: “幽”是幽深、寂静的意思;“篁”指竹子,合起来就是“幽深的竹林”,竹林自古以来就是文人雅士所钟爱的意象,它象征着高洁、坚韧和远离尘嚣的隐逸生活。

- 意境: 开篇即景,为我们勾勒出一幅静态的画面:一位隐士,独自坐在一片深邃、静谧的竹林之中,外界的喧嚣仿佛被这竹林隔绝,一切都变得安静下来。

弹琴复长啸。

- 弹琴: 这是诗人与自然的对话,琴声悠扬,在空旷的竹林中回荡,不是演奏给他人听,而是与风、与竹、与自己的内心交流,琴声在这里是情感的抒发,也是精神的外化。

- 复长啸: “长啸”是古人一种抒发情感的方式,类似于现代的呼喊或口哨,但更为悠长、清越,在山林中长啸,可以释放胸中的郁结,表达超脱世俗的豪情。

- 意境: 动态的描写,琴声与啸声打破了林间的寂静,但这寂静并未被破坏,反而形成了一种“动中有静”的和谐,琴声是雅致的,长啸是疏狂的,这两种看似矛盾的行为,在诗人身上完美融合,展现了他内心世界的丰富与自由——既有文人的雅致,也有隐士的洒脱。

深林人不知,

- 深林: 再次强调环境的幽深、隔绝,这里不仅是地理位置的深,更是精神世界的“深”。

- 人不知: 这是对“独坐”的进一步深化,诗人并非无人陪伴,而是他主动选择了这种“不知”的状态,他不求名,不求利,不求他人的理解与赞赏,这是一种精神上的绝对自由,是摆脱了社会关系和世俗评价的纯粹存在。

- 意境: 从景物转向内心独白,诗人点明了自己隐居生活的核心:不为外人知,不求人理解,这是一种彻底的、孤高的自我坚守。

明月来相照。

- 明月: 月光在中国古典诗歌中是永恒的意象,它象征着高洁、永恒、宁静和澄澈,月光是无声的、无私的、普照万物的。

- 来相照: “相照”二字是全诗的点睛之笔,诗人说,在这片深林中,虽然没有“人”知道他,却有“明月”来陪伴他、照耀他,明月成为了诗人唯一的、也是最忠实的知己。

- 意境: 全诗的升华,明月是自然,是宇宙,是永恒的象征,诗人与明月相对,意味着他的精神已经与天地自然融为一体,达到了物我两忘的境界,这种孤独不再是凄冷的,而是充满了诗意和禅意的,在永恒的宇宙面前,个体的孤独变得渺小而崇高。

整体赏析

这首诗的魅力在于其极简主义和禅意境界。

-

意境之美: 全诗仅用二十个字,却描绘了一个完整的、层次分明的意境,从“幽篁”的静景,到“弹琴长啸”的动景;再到“人不知”的心理独白,最后以“明月相照”的宇宙之景收尾,动静结合,由实入虚,意境空灵悠远,仿佛一幅水墨画,引人无限遐想。

-

孤独之美: 诗中的“孤独”并非消极的、悲戚的,而是一种主动选择的、享受孤独的境界,这种孤独是精神的独立和自由,诗人不依赖外界的认可,只与自然、与自己的内心对话,这种孤独感,因其纯粹和超脱,而显得格外美好和高贵。

-

禅意之美: 王维素有“诗佛”之称,他的诗中充满了禅宗思想,这首诗是禅意的完美体现。

- 物我两忘:诗人弹琴、长啸,但他的行为并非为了“我”,而是与竹林、明月融为一体,没有主客之分,没有物我之别。

- 空寂之美:竹林是“幽”的,深林是“不知”的,这种“空”和“寂”正是禅宗所追求的境界,在空寂中,才能看清本心,与宇宙精神相通。

- 自然的慰藉:在世俗中无人理解的孤独,被自然(明月)所理解、所慰藉,这体现了禅宗“天人合一”的思想,最高的智慧与慰藉不在人间,而在自然之中。

艺术特色

- 语言凝练:全诗没有一个多余的字,每一个词都精准地服务于意境的营造。

- 以动衬静:用“弹琴”和“长啸”这两个动态行为,来反衬出竹林深处的极致宁静,更显其幽静。

- 情景交融:景(竹林、明月)与情(孤独、超脱、自得)完美地融合在一起,达到了“一切景语皆情语”的境界。

《竹里馆》不仅仅是一首描写隐居生活的诗,它更是一曲献给精神自由的赞歌,它告诉我们,真正的孤独不是无人相伴,而是内心的丰盈与超脱,当一个人能够与自然对话,与明月为友时,他便拥有了整个宇宙,这首诗以其简约的形式,抵达了中国古典诗歌所能达到的、关于孤独与自由的最高意境。