诗歌的作用非常广泛和深刻,它不仅仅是文字的游戏,更是人类精神世界的一种重要表达和寄托,我们可以从多个层面来理解诗歌的作用:

对个体而言:情感与精神的寄托

-

情感的宣泄与共鸣

- 表达心声:当语言不足以表达内心复杂的情感(如爱、恨、喜、悲、孤独、狂喜)时,诗歌就成了最精准、最有力的工具,它帮助我们梳理和命名那些模糊不清的情绪。

- 寻求共鸣:读一首诗,我们常常会感到“这说的就是我!”,诗人将自己的情感体验固化在文字中,读者通过阅读,跨越时空与诗人产生情感上的连接,从而消除孤独感,获得被理解的慰藉。

-

思想的启迪与反思

- 浓缩的智慧:优秀的诗歌往往用极简的文字承载着深刻的哲理和洞见,它迫使我们停下来思考,超越日常的琐碎,去探讨生命、死亡、时间、存在等根本性问题。

- 拓展认知边界:诗歌通过独特的意象和隐喻,为我们打开了看待世界的新视角,它让我们看到熟悉事物背后隐藏的美与联系,从而丰富我们的想象力和感知力。

-

美的享受与审美体验

- 语言的盛宴:诗歌是语言艺术的巅峰,它讲究音韵、节奏、格律和意象,读起来朗朗上口,听起来悦耳动听,本身就构成了一种纯粹的美学享受。

- 感官的盛宴:诗歌通过生动的意象,能调动我们的视觉、听觉、嗅觉、触觉,让我们在脑海中构建出丰富的画面和感受,这是一种“无中生有”的创造过程。

-

精神的慰藉与疗愈

- “诗是心灵的药”:在迷茫、痛苦或失落的时刻,一首诗可以像一位温和的朋友,给予我们安慰和力量,它帮助我们找到情感的出口,平复内心的波澜,获得继续前行的勇气。

- 记录生命:写诗是一种自我疗愈的方式,通过书写,我们将混乱的思绪和经历转化为有序的文字,这本身就是一种整理和疗愈的过程,也是为自己生命留下的珍贵印记。

对社会与文化而言:记录与传承

-

历史的见证与记录

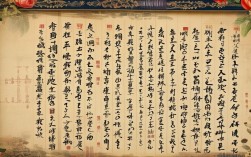

- “诗史”:在中国古代,诗歌常被视为“史”的补充,杜甫的“三吏三别”就生动记录了安史之乱时期的社会动荡和人民疾苦,诗歌捕捉了特定时代背景下的人情风貌,成为研究历史的生动文本。

- 文化记忆:诗歌是一个民族、一个文化圈共同记忆的载体,我们通过唐诗宋词来想象古代中国人的生活、情感和审美,这些诗歌已经成为我们文化基因的一部分。

-

文化的传承与载体

- 价值观的传递:诗歌中蕴含着一个民族的文化传统、价值观念、道德标准和审美情趣,通过代代相传的诗歌,这些精神内核得以延续。

- 语言的精华:诗歌是语言的“磨刀石”,它提炼和升华了母语,创造了无数优美的词汇和表达方式,丰富了整个语言体系。

-

凝聚社会力量与身份认同

- 民族精神的象征:国歌、国诗(如中国的《诗经》)等,往往能激发一个民族的集体认同感和自豪感,在关键时刻起到凝聚人心的作用。

- 社会批判的工具:诗人常常是社会的“良心”,他们通过诗歌揭露社会不公、讽刺时弊、批判权力,唤醒民众的良知,推动社会进步。

对语言而言:实验与革新

-

语言的实验场

- 诗人是语言最勇敢的探索者,他们常常打破常规的语法和词汇用法,创造新的意象、新的比喻,甚至新的词语,这种实验精神为整个语言的发展注入了活力。

- 现代派诗歌对意象派、意识流的探索,极大地拓展了现代汉语的表现力。

-

提升语言的精确性与表现力

诗歌要求每一个字都经过千锤百炼,为了找到最精准的词,诗人会反复推敲,这种对语言极致追求的精神,也会影响到散文、小说等其他文体,提升整个社会的语言水平。

诗歌的作用是多维度的,它既是个人私密的日记,也是公开的社会宣言;既是情感宣泄的出口,也是理性思考的熔炉;既是美的享受,也是文化的基因。

在快节奏、功利化的现代社会,诗歌似乎显得“无用”,但恰恰是这种“无用之用”,让它守护了我们内心最柔软、最深刻的部分,它提醒我们,除了物质生活,还有一个充满美、情感和思想的精神世界值得我们去探索和守护。诗歌,是人类对抗时间遗忘、确认自身存在的一种优雅而深刻的方式。