“长门名言”更多是指源于《长门赋》或后世文人咏叹长门宫的诗句,它们共同构成了一个充满哀婉、孤寂和期盼的文化符号。

以下是一些最核心、最著名的“长门名言”,并附上出处和解读:

核心出处:《长日赋》中的名句

这是所有“长门”典故的源头,也是最根本的名言。

“日黄昏而望绝兮,怅独托于空堂。”

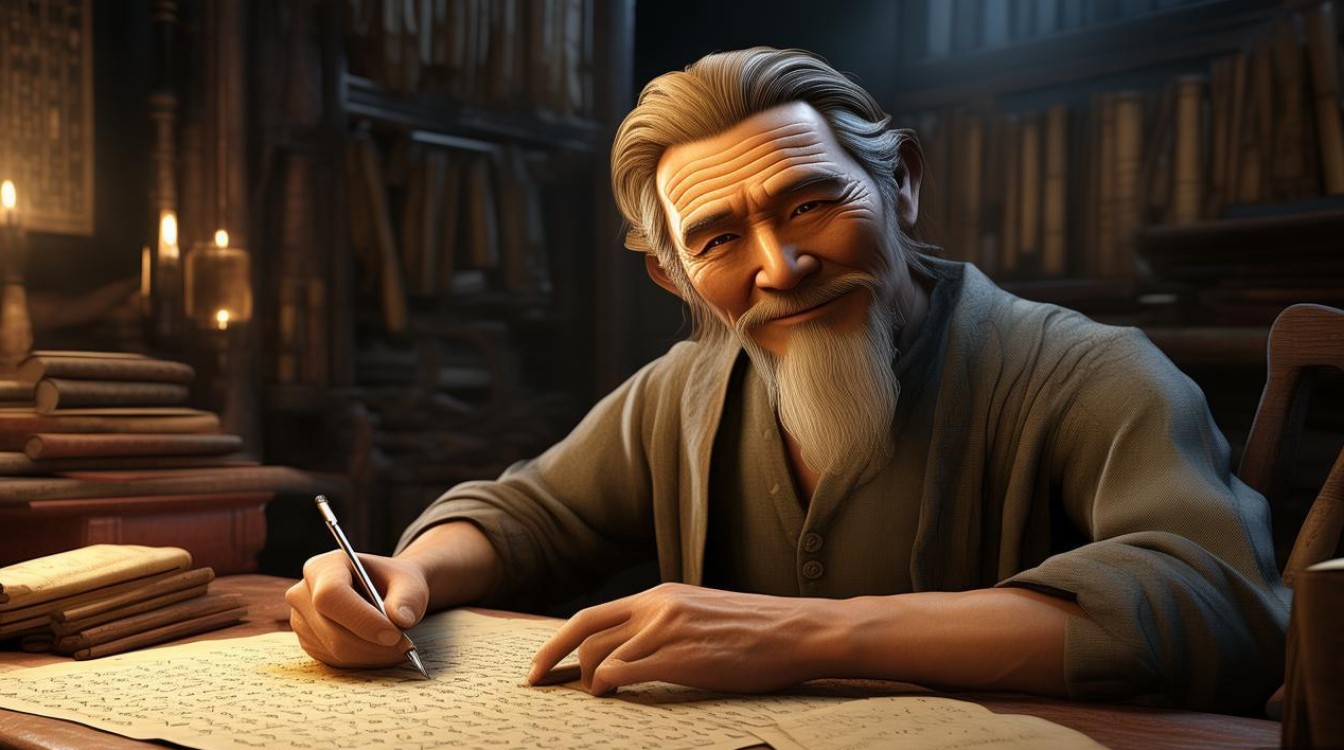

- 出处:司马相如《长门赋》

- 释义:直到黄昏降临,我所有的希望都已断绝,只能满怀惆怅地独自一人寄托在这空旷的宫殿里。

- 解读:这句词精准地描绘了失宠宫女从白天的盼望到黄昏绝望的全过程。“空堂”不仅是物理空间的空旷,更是内心世界的空虚与孤独,这是“长门怨”情感的核心。

“愿赐问而自进兮,得尚君之玉音。”

- 出处:司马相如《长门赋》

- 释义:多么希望能有机会亲自向您倾诉,再次听到您那如美玉般珍贵的声音。

- 解读:表达了对君主恩宠的极度渴望。“玉音”一词,将君王的声音神圣化、珍贵化,反衬出自己如今连聆听的资格都没有,充满了卑微与祈求。

“雷殷殷而响起兮,声象君之车音。”

- 出处:司马相如《长门赋》

- 释义:远处雷声隆隆响起,那声音多像君王您车驾到来的声音啊!

- 解读:这是典型的“以幻写真”,主人公因过度期盼而产生幻觉,将雷声误认为君王的车驾声,这瞬间的欣喜与随之而来的巨大失望,将人物内心的煎熬表现得淋漓尽致,是古典文学中写“盼君不至”的千古绝唱。

后世诗词中的化用名句

后世无数文人墨客在诗词中化用“长门”的典故,留下了许多脍炙人口的名句。

“请赋长门恨,千秋绝调。”

- 出处:辛弃疾《贺新郎·赋琵琶》

- 释义:想请人为我谱写一曲像《长门赋》那样哀怨的千古绝唱。

- 解读:辛弃疾在这里用“长门恨”来比喻自己壮志难酬、报国无门的悲愤,他将个人的失意与政治上的失宠联系起来,使得“长门怨”的意境得到了升华,从单纯的宫怨扩展到了所有怀才不遇之士的悲叹。

“一自君王成永隔,长门一步一相思。”

- 出处:刘禹锡《有所嗟》(后人常引用此意境)

- 释义:自从与君王分别,被隔绝在长门宫,这里的每一步都浸透着我的相思。

- 解读:这句诗以极其朴素的语言,写出了空间上的距离与时间上的漫长所带来的刻骨相思。“一步一相思”将抽象的情感具象化,极富感染力。

“长门事,准拟佳期又误,蛾眉曾有人妒。”

- 出处:辛弃疾《摸鱼儿·更能消几番风雨》

- 释义:就像陈皇后在长门宫的故事一样,美好的约定又一次被耽误了,这都是因为我(像她一样)拥有美丽的容貌而遭到了他人的嫉妒。

- 解读:这是辛弃疾另一首名作,他将自己的政治遭遇与陈皇后的悲剧命运直接类比。“蛾眉曾有人妒”是点睛之笔,明确指出自己被排挤、被冷落的原因是“遭人嫉妒”,充满了对权臣当道的愤懑和不平。

现代引申义

在现代语境中,“长门”或“长门怨”已经超越了其历史本意,成为一个文化符号,常用来指代:

- 失宠的境地:指在爱情、事业或人际关系中,曾经受宠或重要,如今被冷落、边缘化的状态。

- 深深的哀怨与无奈:表达一种无法言说、无处申诉的悲伤和失落感。

- 对美好过往的追忆:带有一种物是人非、盛景不再的怀旧和伤感情绪。

“长门名言”的核心,是围绕着一个“失”字展开的:失宠、失意、失落,它以《长门赋》为源头,构建了一个从“盼望” -> “幻觉” -> “失望” -> “绝望”的完整情感链条,这些名句之所以能流传千古,正是因为它们精准地捕捉到了人类共通的一种深刻情感——对被爱、被认可的渴望,以及渴望落空后的巨大悲恸。