李叔同《送别》:一首百年不老的歌,为何唱尽天下离别情?(深度解析+创作背景)

Meta描述: 深度解析李叔同《送别》歌词全文、创作背景、情感内涵与艺术价值,探寻“长亭外,古道边”为何能成为世纪绝唱,触动无数人心灵,本文带你读懂这首诗背后的故事与哲思。

引言:当“长亭外,古道边”响起,你是否也湿了眼眶?

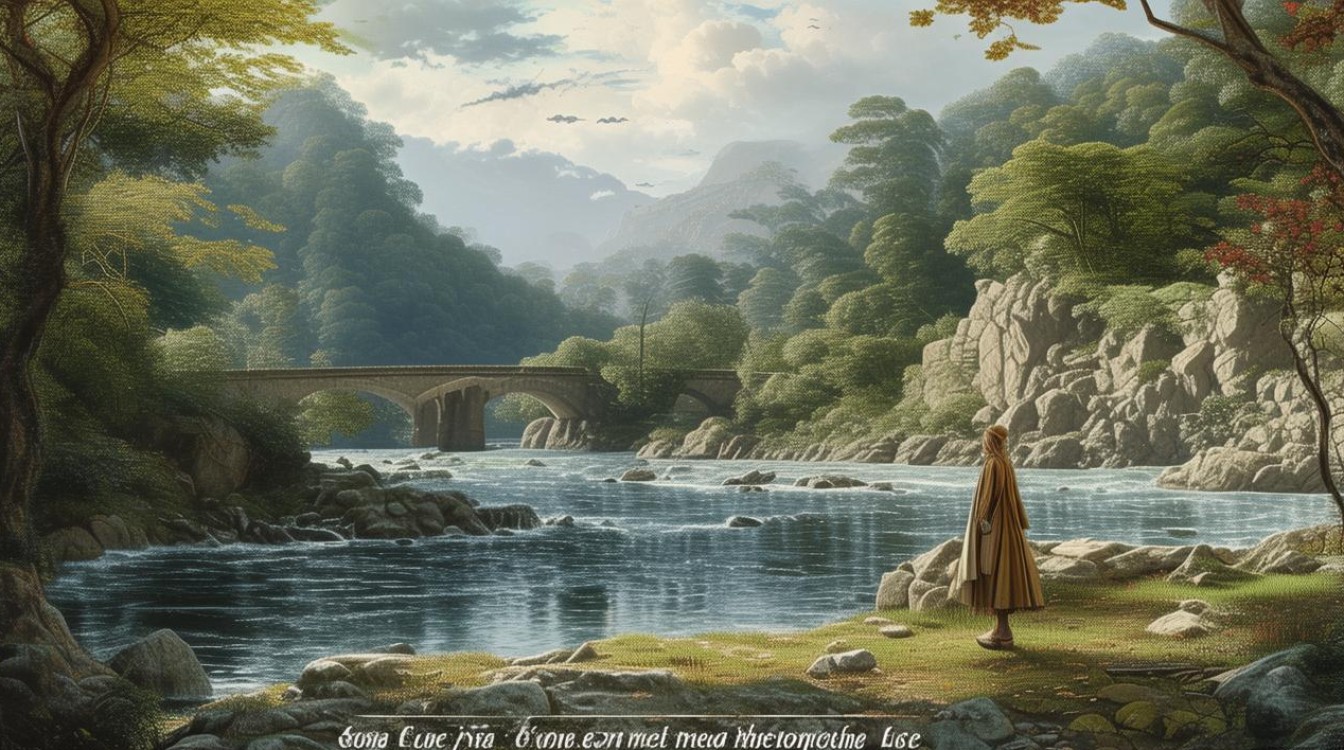

“长亭外,古道边,芳草碧连天……” 当这熟悉的旋律响起,仿佛瞬间穿越了时空,将我们拉回到那个充满离愁别绪的古典意境,它不仅仅是一首歌,更是一首流淌了百年的诗,一幅水墨丹青般的画,一种刻在中国人骨子里的文化记忆。

这首被无数人传唱的经典,正是近代高僧李叔同的代表作——《送别》,它以其极致的简约、深远的意境和普世的情感,成为了中国现代文学与音乐史上的一座丰碑,就让我们一同走进这首《送别》,去探寻它背后那片“芳草碧连天”的广阔世界。

经典重现:《送别》歌词全文与意境初探

让我们完整地品读这首不朽的诗篇:

《送别》 作词:李叔同(弘一法师)

长亭外,古道边,芳草碧连天。 晚风拂柳笛声残,夕阳山外山。

天之涯,地之角,知交半零落。 一瓢浊酒尽余欢,今宵别梦寒。

长亭外,古道边,芳草碧连天。 晚风拂柳笛声残,夕阳山外山。

【老师品读】 短短几句词,却构建了一个完整而凄美的送别场景。

- 空间感: “长亭”、“古道”、“芳草”、“夕阳”、“天涯”、“地角”,这些意象共同构成了一幅宏大的空间画卷,送别的地点既具体(长亭),又辽阔(天涯地角),奠定了苍凉悲壮的基调。

- 时间感: “晚风”、“笛声残”、“夕阳”,点明了送别的时间是黄昏,黄昏是一天中光线最柔和也最易引发愁绪的时刻,所谓“断肠人在天涯”,正是黄昏景致的最佳注脚。

- 感官体验: “拂柳”是触觉,“笛声残”是听觉,“芳草碧连天”是视觉,多种感官交织,让读者身临其境,仿佛能感受到那阵晚风,听到那声幽咽的笛音。

创作溯源:一段才子与时代的悲歌

一首伟大的作品,必然诞生于特定的时代背景和作者的人生经历,李叔同的《送别》,正与他早年的坎坷际遇和深厚学养密不可分。

-

时代背景: 20世纪初的中国,正值风雨飘摇之际,传统与现代的碰撞,理想与现实的落差,让许多知识分子感到迷茫与苦闷,离别,不仅是个人情感的抒发,也常常带有对时代变迁的无奈感伤。

-

个人经历: 李叔同本人是一位“二十文章惊海内”的全才,他早年留学日本,专攻艺术,才华横溢,他的人生并非一帆风顺,这首《送别》的创作,普遍认为与他的一位挚友许幻园的离去有关,据说,当年许幻园家道中落,前来与李叔同告别,二人相对无言,李叔同看着挚友远去的背影,百感交集,便写下了这首词。

【老师点睛】 “知交半零落”一句,既是写友人的离散,也暗含了李叔同对当时许多故交或逝去或因时局流散的感慨,这种个人离愁与时代悲情的结合,让《送别》的情感深度远超一般的送别诗,具有了更广阔的社会意义。

情感内核:不止于离别,更是对生命与缘法的感悟

《送别》之所以能引发跨越时空的共鸣,在于它触及了人类共通的情感内核。

-

表层情感: 离别之苦,这是最直接的感受,与知心好友分别,前路漫漫,再见无期,心中充满了不舍、惆怅与伤感。“一瓢浊酒尽余欢”,这最后的欢聚,更反衬出别后的凄凉。“今宵别梦寒”,连梦都带着寒意,可见思念之深。

-

深层哲思: 对生命无常的豁达与超脱,这就要提到李叔同后来的身份——弘一法师,他出家后,回望这首早年之作,心境已然不同,诗中虽有悲凉,但并无绝望,相反,“芳草碧连天”、“夕阳山外山”展现的是一种自然的永恒与循环,离别,如同四季更迭,是生命常态,这首诗可以看作是对“缘起性空”的佛学思想的诗意表达:聚散离合皆是缘,珍惜当下,坦然接受。

【老师解读】 “晚风拂柳笛声残”,这“残”字用得极妙,它不仅是笛声将尽,更暗示了美好事物的短暂与易逝,这与“夕阳”意象相呼应,共同营造出一种繁华落尽后的宁静与怅惘,充满了东方美学特有的“物哀”之美。

艺术魅力:简约不简单,东方美学的极致体现

《送别》的艺术成就,堪称典范。

-

意象的经典化: “长亭”、“古道”、“芳草”、“夕阳”等,都是中国古典诗词中送别母题的核心意象,李叔同巧妙地将它们组合,用最熟悉的元素,唤醒了读者最深的文化记忆,实现了情感的“秒懂”。

-

语言的凝练与韵律: 全词语言质朴无华,没有华丽的辞藻,却字字珠玑,意境全出,长短句结合,节奏舒缓,与“送别”这一主题的沉静、悠长心境完美契合,配上他自作的曲子,旋律悠扬婉转,如泣如诉,达到了诗、乐、情的高度统一。

-

结构的回环往复: 歌词开头与结尾重复“长亭外,古道边,芳草碧连天”,这种复沓的结构,不仅强化了主题,营造出余音绕梁、不绝于耳的艺术效果,更仿佛是在一次次回望,将离别的画面深深烙印在心底。

百年回响:为何《送别》成为一代人的集体记忆?

从电影《城南旧事》到《中国合伙人》,从毕业典礼到葬礼,《送别》的旋律在各种场合响起,它早已超越了一首歌曲的范畴,成为一种文化符号。

- 情感的共鸣器: 无论你身处何种境遇,面对何种离别——是毕业、是远行、是永别——《送别》总能精准地捕捉到你内心那份难以言说的复杂情感,并给予温柔的抚慰。

- 文化的传承者: 它是连接现代人与古典诗词的桥梁,通过这首歌,无数年轻人第一次感受到了“长亭”、“古道”的古典魅力,从而对中国传统文化产生了浓厚的兴趣。

- 人生的注脚: 它唱出了人生的常态——相聚与离别,教会我们珍惜相聚的时光,也坦然接受离别的宿命,正如歌词所言,“人生难得是欢聚,惟有别离多”,这是一种历经沧桑后的通透与智慧。

一曲《送别》,一生修行

李叔同的《送别》,是用生命写就的诗,它从个人离愁出发,抵达了对宇宙人生的深刻洞察,它既是写给友人的,也是写给我们每一个在世间奔波、体验聚散离合的凡人。

当你下一次再听到“长亭外,古道边”时,请静下心来,感受那穿越百年而来的风,那夕阳下的山,和那份永恒的、淡淡的忧伤与释然,因为,读懂了《送别》,或许也更能读懂人生的滋味。

互动话题:

- 《送别》中最打动你的一句歌词是什么?为什么?

- 你第一次听到《送别》是在什么场景下?它带给你怎样的感受?

- 你心中还有哪些经典的“送别”诗词或歌曲?欢迎在评论区分享。