诗歌,是语言凝练而成的珍珠,是情感自然流淌的溪流,对于正在认识世界的小学生而言,诗歌更像一扇奇妙的窗户,透过它,能看见更广阔的天地,也能更清晰地照见自己内心的风景,让孩子接触诗歌、尝试创作,并非一定要培养诗人,而是为他们的人生播下一颗感受美、表达爱的种子。

诗歌的源泉:从古老民谣到童心吟唱

中国诗歌的源头,可以追溯到两千多年前的《诗经》。“关关雎鸠,在河之洲”,这来自民间的歌唱,用最质朴的语言,描绘了先民的生活与情感,它告诉我们,诗歌最初就诞生于人们对生活的观察与咏叹,到了唐代,诗歌发展至巅峰,李白、杜甫、王维等巨匠,如同璀璨的星辰,照亮了文学的天空。

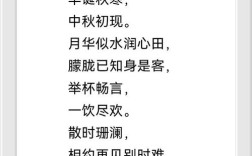

李白的《静夜思》,“床前明月光,疑是地上霜,举头望明月,低头思故乡。”短短二十字,没有生僻字,没有复杂的技巧,却将游子的思乡之情表达得淋漓尽致,这正展示了诗歌的核心魅力——用最精炼的语言,传递最普遍、最深刻的人类情感,小学生学习诗歌,正应从这些明白如话又意境深远的作品开始,让他们理解,伟大的诗篇也可以如此亲切。

诗人的目光:学会观察与感受

每一位诗人,都拥有一双善于发现的眼睛,王维的“明月松间照,清泉石上流”,描绘的是一幅宁静的山水画,这源于他对自然细致的观察,孟浩然的“春眠不觉晓,处处闻啼鸟”,则捕捉了春天早晨醒来时那一瞬间的听觉感受。

引导孩子学诗,首先要引导他们成为生活的“有心人”,鼓励他们仔细观察:春雨过后花瓣上的水珠是什么形状的?风吹过树叶时发出的声音是怎样的?夜晚的星空给你什么样的感觉?当孩子开始留意这些细节,他们便拥有了诗歌创作的原始素材,内心的感受同样重要,和朋友玩耍的快乐、与亲人分别的不舍、面对挑战时的紧张……所有这些情绪,都是诗歌的宝贵内容,告诉孩子,真诚地写下自己的所见所感,就是诗歌创作的开始。

创作的基石:意象与情感的交融

什么是诗歌中最重要的元素?答案是“意象”,意象,就是融入了诗人主观情感的客观物象,在马致远的《天净沙·秋思》中,“枯藤老树昏鸦”这几个意象组合在一起,不需要直接说“我很悲伤”,孤独、苍凉的愁思便扑面而来。

对于小学生,可以这样通俗地解释:意象就是你用来表达心情的“道具”,如果你想表达快乐,你会选择哪些“道具”?可能是“阳光下绽放的向日葵”,可能是“哗啦啦流淌的小溪”,如果你想表达孤单,可能会想到“夜空中唯一一颗星星”,或者“风中独自旋转的落叶”,通过组合不同的意象,就能营造出独特的氛围,传递出难以言传的情绪,这是一种高级的思维训练,锻炼了孩子的联想能力与抽象思维能力。

韵律的魔法:节奏与音乐之美

中国古典诗词讲究格律,平仄、对仗、押韵,这些规则构成了诗歌独特的音乐美,对于初学的小学生,我们不必要求他们掌握复杂的格律,但可以引导他们感受语言的节奏和韵律。

押韵是最容易入手的,儿歌和童谣为什么朗朗上口?正是因为押韵,鼓励孩子在创作时,有意识地让句尾的字音听起来和谐悦耳。“我的梦想很大/装得下整个盛夏”,这里的“大”和“夏”就形成了押韵,读起来更有趣味,句子的长短变化也能形成节奏,短句可以表达轻快、急促,长句则适合抒发绵长、深沉的情感,让孩子大声朗读自己的诗作,用耳朵去判断,怎样读起来更顺口、更好听,这个过程本身就是一种美的熏陶。

灵感的火花:从模仿到创造

很多孩子想写诗,却不知从何下笔,这时,模仿是一条很好的路径,模仿不是抄袭,而是学习优秀诗歌的构思方式和语言感觉。

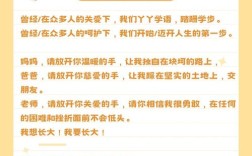

可以做一些有趣的练习,看图作诗”,给出一幅风景画或生活场景图,让孩子用诗句来描述,或者进行“诗句填空”,出示一句经典诗句,如“两个黄鹂鸣翠柳”,让孩子发挥想象补写下一句,更高级的练习是“命题写诗”,给定一个主题,如“我的书包”、“夜晚的声音”,让孩子围绕主题去寻找意象、组织语言,台湾诗人谢武彰先生的儿童诗,如《春天》:“风跑得直喘气/向大家报告好消息/春天来了/春天来了”,这种充满童趣和想象力的表达,就是极好的模仿范例。

诗歌在今日:一种生活态度

有人认为诗歌是阳春白雪,离现实生活很远,这是一种误解,诗歌,本质上是一种精致化的语言表达,是一种看待世界的方式,当孩子写下“太阳是一个大大的荷包蛋/被地平线一口吃掉”时,他已经在运用诗性的思维。

学习诗歌,能提升孩子的语言表达能力,让他们的作文不再干瘪,而是充满生动的画面感,更重要的是,它培养了一颗敏感而丰盈的心灵,在未来的岁月里,无论他从事何种职业,这份从诗歌中获得的对美的感知力、对生活的热情,都将成为他抵御平庸、保持内心柔软的宝贵财富。

让孩子拿起笔吧,允许他们写得稚嫩,甚至不合常规,那字里行间闪烁的,是他们这个年龄独有的、纯净无瑕的想象力,每一首出自他们小手的小诗,都是独一无二的精神创造,是成长路上最动人的足迹,守护这份诗心,就是守护他们人生中最珍贵的可能性。