诗歌,是人类语言凝练出的璀璨结晶,是情感与智慧高度融合的艺术形式,它不仅仅是文字的排列,更是跨越时空的心灵对话,要真正领略诗歌的魅力,不能止步于表面的诵读,而应深入其肌理,探寻其源流,理解其创作与解读的法则。

溯源:从历史深处走来的韵律

中国诗歌的源头,可以追溯到远古的先民们在劳动中发出的“杭育杭育”之声,这被认为是诗歌的萌芽,而《诗经》作为中国第一部诗歌总集,收录了自西周初年至春秋中叶的诗歌,其“风、雅、颂”的划分,不仅体现了内容与用途的差异,更是一部周代社会生活的百科全书。“风”是各地的民歌,真挚而质朴;“雅”是宫廷宴享或朝会时的乐歌,典雅而庄重;“颂”则是宗庙祭祀的舞曲歌辞,肃穆而崇高。

紧随其后,以屈原《离骚》为代表的“楚辞”,以其瑰丽的想象、炽热的情感和独特的“兮”字句式,开创了中国诗歌的浪漫主义传统,到了汉代,乐府诗兴起,它“感于哀乐,缘事而发”的现实主义精神,如《孔雀东南飞》、《木兰诗》等,深刻地反映了社会现实与民众心声。

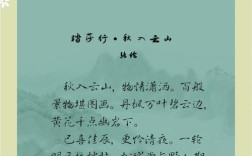

魏晋南北朝是文学的自觉时代,诗歌逐渐从音乐中独立出来,注重辞藻与声律,陶渊明的田园诗开拓了新的审美境界,而谢灵运的山水诗则让自然成为独立的审美对象,这一时期对声韵的深入研究,为唐诗的鼎盛奠定了坚实的基础。

唐代,是中国诗歌的黄金时代,律诗和绝句的体式臻于完善,格律严谨,音韵和谐,李白以其天马行空的想象和豪放不羁的个性,成为浪漫主义的巅峰;杜甫则以沉郁顿挫的笔触,深刻记录了时代的动荡与民生的疾苦,被尊为“诗圣”,王维的诗画合一,孟浩然的山水清音,白居易的平易近人,李商隐的朦胧深婉……共同构筑了唐诗星光璀璨的天空。

宋词的出现,是诗歌与音乐结合的又一次高峰,词有词牌,句式长短参差,更适于抒发婉转幽深的情感,苏轼、辛弃疾拓展了词的意境,使其不再局限于闺阁庭院,而有了怀古、咏史、言志的豪放气概;柳永、李清照则将词的婉约细腻推向极致,元明清以降,诗歌形式继续演变,但唐诗宋词所树立的美学标杆,始终是后人仰望的高峰。

探微:创作背景与作者心境的解码

每一首传世诗篇,都不是孤立存在的文本,而是其作者在特定时代、特定境遇下的心灵产物,了解创作背景与作者生平,是打开诗歌内涵之门的钥匙。

读杜甫的“国破山河在,城春草木深”,若不置于“安史之乱”后长安沦陷的背景下,便难以体会其中那份沉痛的家国之思与物是人非的感慨,读李煜的“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流”,如果不知道这是他亡国被俘后的作品,就无法理解这“愁”的千钧重量,那是从一国之君沦为阶下之囚的巨大落差所带来的无尽哀痛。

同样,苏轼的《水调歌头·明月几时有》,词前小序明确写道:“丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由。”这简短的交代,点明了创作的时间、情境和动机,理解了苏轼当时外放密州、与弟弟苏辙(子由)多年未见的处境,才能更深切地体会词中“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全”所蕴含的旷达与无奈交织的复杂情感,以及他对人世普遍规律的深刻洞察。

解读诗歌,需要我们具备一种“历史同情心”,努力回到作者所处的时空,感受其脉搏,体会其心境,这种知人论世的方法,能让平面的文字变得立体而丰满。

致用:诗歌在现代生活中的活化

诗歌并非博物馆里的古董,它完全可以融入现代生活,成为滋养我们精神世界的活水。

其一,诗歌是情感的精准容器,当我们喜悦时,可以吟诵孟郊的“春风得意马蹄疾,一日看尽长安花”;当我们思乡时,李白的“举头望明月,低头思故乡”便能引起共鸣;当我们失意时,李白的“天生我材必有用,千金散尽还复来”能给予我们激励;当我们感叹时光流逝时,蒋捷的“流光容易把人抛,红了樱桃,绿了芭蕉”会让我们在美的叹息中释然,诗歌为我们提供了表达复杂情感的现成语汇。

其二,诗歌是提升语言表达能力的绝佳范本,其凝练、形象、富于韵律的特点,对于写作和谈吐都大有裨益,学习诗歌中的比喻、拟人、用典等手法,能让我们的语言更具表现力和感染力。

其三,诗歌是审美的培养皿,反复涵泳优秀的诗词,能够潜移默化地提升我们对意境、节奏、色彩和结构的感知能力,王维诗中的“诗中有画”,教会我们如何观察和描绘自然;李商隐诗中的象征与暗示,则开拓了我们感受世界的微妙维度。

析法:品读诗歌的艺术手法

欣赏诗歌,还需掌握一些基本的艺术手法,这些手法是诗人构建诗意世界的工具。

- 意象与意境: 意象是融入了主观情感的客观物象,如“月亮”代表思乡,“杨柳”象征离别,多个意象组合,便营造出一种整体的艺术境界,即意境,马致远的《天净沙·秋思》通过一系列意象的叠加,渲染出天涯游子孤寂凄凉的意境。

- 赋、比、兴: 这是《诗经》以来就广泛使用的表现手法。“赋”是直陈其事;“比”是打比方;“兴”是先言他物以引起所咏之辞,如《关雎》开头的“关关雎鸠,在河之洲”,便是由水鸟和鸣兴起对淑女的追求。

- 用典: 引用历史故事、神话传说或前人诗句,以丰富诗歌的内涵,达到言简意赅、含蓄蕴藉的效果,辛弃疾的词中就大量用典,借古人之酒杯,浇自己之块垒。

- 虚实结合: 诗人常常将现实的描写与想象的飞翔相结合,李白的“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”,前句极尽夸张写实,后句则转入瑰丽想象,虚实相生,气势磅礴。

- 韵律与节奏: 古典诗词尤其讲究平仄、对仗和押韵,形成音乐般的美感,平仄的交错产生起伏,对仗的工整带来对称,押韵则构成回环往复的韵律感,这是汉语诗歌独有的形式魅力。

真正进入诗歌的世界,意味着我们不再仅仅是一个被动的读者,而成为一个主动的探索者和对话者,我们通过文字,与千百年前的灵魂相遇,感受他们的喜怒哀乐,理解他们的时代困惑,也从中照见我们自己,这份跨越时空的共鸣与启迪,正是诗歌永恒的价值所在,它教会我们如何更深刻地去感受,更精致地去表达,更通透地去理解生活,这份由诗歌带来的滋养,将使得我们的精神生命更为丰盈和坚韧。