春风拂过,带来一缕花香,也常常撩拨起心底的诗意,在现代文学的园地里,以花为题的诗歌,如同一朵朵形态各异、色彩纷呈的精灵,它们不再仅仅是古典诗词中固定的意象符号,而是被赋予了更为复杂、深邃的现代情感与哲思,要真正读懂并欣赏这些作品,需要我们像园丁了解花卉习性一般,去探寻其生长的土壤、培育的手法和绽放的姿态。

溯源:从古典根茎到现代绽放

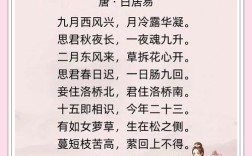

中国现代诗歌中的花卉意象,其根源深植于丰厚的古典诗词传统,从《诗经》中的“桃之夭夭,灼灼其华”到陶渊明笔下的“采菊东篱下”,再到周敦颐钟爱的“出淤泥而不染”的莲花,花在古典文学中早已形成了稳固的象征体系——梅兰竹菊象征君子品格,牡丹代表富贵,杨柳寄托离愁。

现代诗歌的革命性在于,它打破了这种相对固定的符号化表达,诗人开始将花与更为个人化、内心化的体验相结合,戴望舒在其名作《雨巷》中,期盼着“一个丁香一样地 / 结着愁怨的姑娘”,这里的“丁香”,不再仅仅是古典诗词中常见的愁绪点缀,而是与姑娘的形象、诗人的惆怅心境以及江南雨巷的朦胧环境完全融为一体,成为一个全新的、充满现代感伤美的复合意象,它出自诗人对现实境遇的微妙感受,是古典意象在现代情感中的一次成功“转译”。

解读:透视作者的内心花园

理解一首现代咏花诗,关键在于走进作者的“内心花园”,每一朵被书写的花,都经过了诗人情感与思想的筛选与重塑。

以诗人席慕蓉的《一棵开花的树》为例,诗中那棵为了相遇而在佛前求了五百年的树,以及它“慎重地开满了花”的姿态,强烈地表达了一种对爱情的极致虔诚与无怨无悔的等待,如果我们了解席慕蓉的蒙古族背景以及她作品中一贯的对青春、爱情和乡愁的咏叹,就能更深刻地体会这“花”所承载的,不仅是对某个具体对象的爱恋,更是一种对生命中最美好情感的纯粹信仰与执着追求。

同样,顾城的《一代人》中,“黑夜给了我黑色的眼睛 / 我却用它寻找光明”,虽未直接写花,但其精神内核与许多现代咏花诗相通,许多诗人笔下在废墟中、在逆境中绽放的花,正是这种“寻找光明”的具象化体现,解读时,我们需要将花朵意象与诗人的生平、其所处的时代背景以及整体的创作风格联系起来,才能窥见其真实的面貌。

方法:步入诗歌的鉴赏之径

对于访客而言,如何系统地欣赏一首现代咏花诗呢?可以尝试从以下几个路径进入:

-

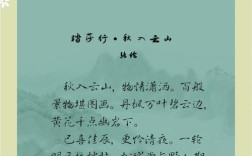

意象层析:识别诗中的核心花卉意象,思考它是什么花?它呈现出怎样的状态(盛放、凋零、含苞)?它处在何种环境(旷野、窗前、雨中)?看到一朵“悬崖上的百合”,其孤高、险峻的生存环境本身就为诗歌定下了基调。

-

情感触摸:感受诗人通过花所传递的基本情绪,是喜悦、忧伤、宁静,还是激昂?试着用你自己的语言描述读诗时的最初感受。

-

技巧探微:现代诗人运用了丰富的手法来塑造花的世界。

- 象征:这是最核心的手法,花不再是植物,而是人格、理想、命运或某个抽象概念的载体,如海子的《面朝大海,春暖花开》中的“花”,象征着一种质朴、温暖、远离尘嚣的幸福生活。

- 通感:诗人常常打通视觉、嗅觉、触觉的界限,如将花香形容为“清脆的铃声”,或将花的颜色描绘成“冰冷的火焰”,这种奇妙的搭配能产生强烈的艺术效果。

- 矛盾修辞:痛苦的芬芳”、“灿烂的凋零”,这种矛盾的组合能深刻地揭示事物内部的复杂性,增强诗歌的张力。

-

语境关联:将诗歌放回其创作年代,一首创作于特定历史时期的咏花诗,其花朵可能蕴含着时代的精神密码,是沉默的抗争或是新生的宣言。

实践:让诗歌滋养日常生活

欣赏现代诗歌,并非学者专利,它完全可以融入我们的日常生活。

- 情境阅读:在春日午后读一首关于樱花的诗,在秋日黄昏品一首关于菊花的诗,让诗歌意境与自然场景相互印证,感受会加倍深刻。

- 情感共鸣:当你经历某种情绪时,去寻找与之对应的咏花诗,失恋时读一读凋零之美,奋进时感受一下荆棘中开花的力量,让诗歌成为情感的慰藉与映照。

- 创作启发:甚至可以尝试模仿你喜爱的诗歌,用你身边常见的花卉,书写你自己的故事与心情,写作的过程,是对诗歌理解最深入的途径。

现代咏花诗,是诗人用语言精心培育的奇花异卉,它们或许没有古典园林中花卉那般规整的形态,却拥有更野性、更恣意的生命力与更复杂的灵魂,当我们不再仅仅满足于知道“这是一朵玫瑰”,而是去探寻它为何在此处开放,为何带着这样的露水与伤痕,我们便真正开启了与现代诗歌之美的对话,这片花园的大门始终敞开,只待有心人的步入与驻足。