诗歌与成语,是汉语文化中两颗璀璨的明珠,当它们相互交织,便构成了语言运用中一幅精妙的图景,掌握诗歌成语的填写与运用,不仅能提升个人文化素养,也能让日常表达更具韵味与深度。

探源:理解诗歌成语的来龙去脉

要准确运用诗歌成语,首要任务是理解其本源,许多成语直接脱胎于古典诗词,其含义与诗歌的原始语境密不可分。

“青梅竹马”一词,便源自李白《长干行》中的“郎骑竹马来,绕床弄青梅”,这首诗描绘了商妇对远方丈夫的思念,而“青梅竹马”的意象,生动勾勒出孩童时期天真无邪、亲密无间的嬉戏场景,了解这一出处,我们便能精准地使用这个成语来形容自幼相伴的纯真友情或爱情萌芽,而非泛指任何阶段的伙伴关系。

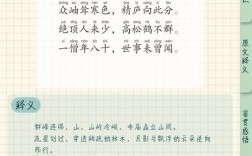

再如“柳暗花明”,出自陆游《游山西村》的“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”,诗人当时正因力主抗金被罢官闲居家乡,诗中既描绘了山水迂回的真实景致,更寄托了在困境中突现转机的人生哲理,这个成语不仅用于形容自然景色的层次与变化,更深层的价值在于比喻在看似无望的困境中,忽然出现了新的希望与出路。

探究出处,不仅仅是知道一句话从哪里来,更是要回归到作者创作时的具体情境与情感状态中去,杜甫的“朱门酒肉臭,路有冻死骨”(可引申出对阶级对立的深刻刻画),其力量源于诗人对安史之乱后社会现实的深刻洞察与悲悯情怀,理解了这份沉痛,我们在使用相关意象时,自然会多一份历史的厚重感与责任感。

析法:掌握诗歌成语的运用技巧

理解了来源,下一步便是掌握运用的方法,这涉及到对成语本身语法功能、感情色彩以及语境适配度的精细把握。

准确理解词义,避免望文生义。 这是运用任何成语的基础,春蚕到死丝方尽”中的“丝”,谐音双关“思”,意指思念至死方休,若简单理解为蚕丝,则失去了李商隐在《无题》诗中设置的巧妙与深情,又如“走马观花”中的“走”是“跑”的意思,形容匆忙粗略地观察,若按现代汉语理解为“行走”,则意境全失。

注意感情色彩与语体风格。 诗歌成语往往带有鲜明的褒贬色彩和特定的语体风格。“壮志凌云”(源自《汉书·扬雄传》的精神气象)是褒义的、豪迈的,适用于赞颂抱负远大;“镜花水月”源自诗家语,形容一切虚幻的景象,则带有哲思与贬抑色彩,不宜用于描述可实现的美好愿景,在庄重的书面语中,使用“鞠躬尽瘁”(出自诸葛亮的《后出师表》,体现的是一种精神品格)是得体的;在日常口语中,或许用“全心全意”更为自然。

追求创新与化用。 高水平的运用,并非生硬地照搬,而是巧妙地化用与创新,毛泽东同志在《水调歌头·重上井冈山》中写道“可上九天揽月,可下五洋捉鳖”,九天揽月”便化用了李白“欲上青天揽明月”的意境,但赋予了它更为豪迈的革命英雄主义气概,在写作中,我们可以根据实际需要,对古典诗词的意象、句式进行改造,使其焕发新的生命力,但前提是必须保证这种化用符合语言规范和文化逻辑,不能为了求新而造出令人费解的搭配。

融汇:在理解与创作中提升境界

学习诗歌成语的最终目的,是为了丰富我们的精神世界与表达方式,这要求我们不仅将其视为工具,更要作为滋养自身文化底蕴的源泉。

在日常阅读中,应有意识地建立一座属于自己的“诗歌成语库”,遇到精彩的出处,不妨记录下来,查阅相关资料,深入理解其创作背景和历代评注,久而久之,这些凝练的词语便会内化为我们语言的一部分。

在个人创作中,无论是撰写文章还是即兴表达,都可以尝试引入恰当的诗歌成语,一个精准的成语,往往能起到画龙点睛的作用,使文章增色,让言谈生辉,它能让抽象的道理变得形象,让平淡的叙述充满诗意,描述坚持不懈,用“锲而不舍,金石可镂”(荀子《劝学》的精神);形容时间飞逝,用“逝者如斯夫,不舍昼夜”(孔子《论语》的慨叹)。

更为重要的是,这个过程本身就是一种美的熏陶,当我们反复品味“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”的壮阔,或沉浸于“采菊东篱下,悠然见南山”的闲适时,我们不仅在学习语言,更是在与古人进行跨越时空的精神对话,感受他们的喜怒哀乐,体悟他们的人生智慧。

诗歌成语是通往古典文化殿堂的一扇便捷之门,通过探其源、析其法、融其神,我们能够更深入地领略汉语的博大精深与无穷魅力,让这些历经千锤百炼的语言精华,为我们的思想表达注入源源不断的活力与风采,使我们在现代生活的喧嚣中,依然能保有那一份由文化传承而来的从容与深邃。