在中国文学史上,三国时期的诗歌如同一颗璀璨的明珠,闪耀着独特的光芒,这一时期的作品不仅反映了动荡时代的社会风貌,更展现了文人墨客们丰富的精神世界,让我们一同走进这个充满智慧与激情的诗歌殿堂,探寻其中的奥妙。

三国诗歌的创作背景与当时的社会环境密不可分,东汉末年,政局动荡,群雄并起,这样的时代背景催生了大量抒发个人情怀、反映社会现实的诗作,这些作品往往蕴含着作者对时局的深刻思考,以及对人生价值的执着追求。

建安文学是三国诗歌的重要代表,其中最具影响力的当属“三曹”和“建安七子”,曹操的《蒿里行》以质朴的语言描绘了战乱给百姓带来的苦难:“白骨露于野,千里无鸡鸣。”这样直击人心的描写,既展现了诗人的文学造诣,也反映了其关注民生的情怀,曹丕的《燕歌行》则是现存最早的完整七言诗,其婉约细腻的笔触开创了新的诗歌风格。

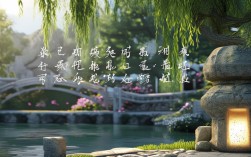

在诗歌创作手法上,三国诗人善于运用比兴、象征等修辞技巧,曹植的《七步诗》就是典型代表:“煮豆燃豆萁,豆在釜中泣。”通过豆与豆萁的比喻,将兄弟相残的悲剧表现得淋漓尽致,这种借物抒情的表达方式,既含蓄又深刻,给读者留下丰富的想象空间。

值得一提的是,三国时期还出现了中国第一部文学理论专著——《典论·论文》,这部由曹丕撰写的著作系统阐述了文学的价值和创作规律,提出“文章经国之大业,不朽之盛事”的论断,对后世文学发展产生了深远影响。

学习三国诗歌,我们可以从以下几个角度入手:

首先要了解诗歌的创作背景,每首诗歌都是特定时代的产物,只有把握了历史背景,才能更准确地理解诗歌的内涵,比如王粲的《七哀诗》,若不了解汉末动荡的社会现实,就很难体会其中“出门无所见,白骨蔽平原”所蕴含的沉痛。

其次要关注诗歌的艺术特色,三国诗歌在继承汉乐府传统的基础上,又有所创新,在语言运用上,既有古朴直白的表达,也有华丽精致的描写;在情感抒发上,既有慷慨悲凉的壮歌,也有婉约细腻的抒情。

再者要体会诗歌中蕴含的思想情感,三国诗人往往将自己的政治理想、人生感悟融入诗作,阅读时,要用心感受字里行间流淌的情感,与古人进行心灵对话。

对于现代读者而言,欣赏三国诗歌不仅能提升文学素养,更能从中汲取智慧,这些历经千年依然熠熠生辉的诗句,教会我们如何在困境中保持气节,在顺境中不忘忧患,比如诸葛亮的《诫子书》,虽然严格来说不是诗歌,但其“非淡泊无以明志,非宁静无以致远”的教诲,至今仍能给我们以深刻启示。

在数字化时代,我们可以通过各种渠道接触这些经典作品,许多网站和应用程序都提供了三国诗歌的原文、注释和赏析,方便我们随时学习,但要注意选择权威的版本,确保内容的准确性。

三国诗歌作为中华文化瑰宝的重要组成部分,其价值不仅在于文学成就,更在于其中蕴含的人文精神,这些作品就像一面镜子,照见了那个英雄辈出的时代,也照见了人类共同的情感与思考,每当我们吟诵这些诗句,就仿佛穿越时空,与那些伟大的灵魂相遇。

真正优秀的诗歌从来不会随着时光流逝而褪色,它们如同陈年佳酿,历久弥香,在不同的时代都能焕发新的生命力,当我们静心品读这些文字时,不仅能感受到语言之美,更能获得精神的滋养,这或许就是经典作品永恒的魅力所在。