每当翻开一本泛黄的诗集,那些关于青菜的句子便悄然浮现,陶渊明在《归园田居》里写道:“种豆南山下,草盛豆苗稀,晨兴理荒秽,带月荷锄归。”虽未直接提及青菜,但这份对田园生活的眷恋,恰如我们今日在阳台种下几株小白菜时的心境。

中国诗歌史上,青菜不仅是盘中餐,更是文人墨客笔下的精神寄托,清代诗人袁枚在《随园食单》中不仅记录青菜的烹饪方法,更在诗中赋予其清雅品格,他写道:“菠薐软脆,白菜清甜,咬得菜根断,则百事可做。”这里的“菜根”已超越食材本身,成为磨砺心性的象征。

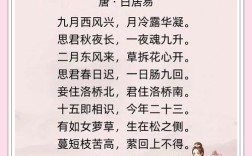

古诗中青菜的意象运用颇具匠心,杜甫在《赠卫八处士》中吟诵:“夜雨剪春韭,新炊间黄粱”,短短十字,既点明时节(春季),又暗示故人相逢的喜悦,这里的韭菜不仅是实物,更成为友情的载体,诗人通过选取日常生活中的青菜,让诗歌既接地气,又不失雅致。

现代诗歌创作中,青菜的意象被赋予新内涵,诗人王寅在《蔬菜的语言》中写道:“青菜在清晨的集市上低语/每一片叶子都藏着泥土的记忆”,这种拟人手法的运用,让平凡的青菜焕发诗意,拉近了诗歌与生活的距离。

掌握诗歌中意象的运用,需从观察日常开始,试着在厨房驻足片刻,端详一棵青菜的纹理:它的脉络如诗句的分行,色泽随光线变幻,形态因品种各异,这些细节都是诗歌创作的素材,宋代诗人苏轼深谙此道,他在《春菜》中细腻描绘:“蔓菁宿根已生叶,韭芽戴土拳如蕨”,观察之微,令人叹服。

创作青菜题材的诗歌,不妨从这些角度入手:

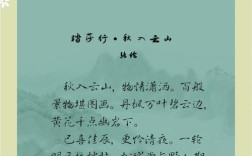

抓住季节特征,春韭、夏瓜、秋菘、冬笋,不同时节的蔬菜自带诗意,清代诗人查慎行在《种菜诗》中道出:“春韭半畦熟,秋菘满圃肥”,季节的更替通过蔬菜自然呈现。

运用通感手法,试着将青菜的色泽转化为声音,将触感转化为味道,如现代诗人席慕容写道:“青菜的脉络里/流淌着清晨的露珠与阳光”,视觉与触觉的交融,创造出独特的诗意空间。

以小见大,一棵青菜可映照出生活哲学,白居易在《烹葵》中写道:“贫厨何所有,炊稻烹秋葵,红粒香复软,绿英滑且肥。”简单的饭菜,却透出知足常乐的人生态度。

诗歌赏析时,要留意青菜意象的多重意蕴,有时它象征清贫自守,如宋代诗人杨万里在《戏咏园中春草》中写的:“芥毛金爪爪欲动,蹑步探春春不见”;有时则代表田园之乐,如范成大在《四时田园杂兴》中描绘的:“桑下春蔬绿满畦,菘心青嫩芥苔肥”。

在互联网时代,诗歌创作与传播方式已然革新,我们可以用手机记录菜市场的青菜,配上即兴创作的诗句,发布在社交平台,这种接地气的创作,恰是古典诗歌精神的当代延续——将日常生活诗化,让艺术回归生活本质。

读诗如品菜,需要细嚼慢咽,下次当你站在灶台前清洗青菜时,或许会想起这些诗句,在水流的声响中,听见穿越千年的诗意回响,诗歌从来不在远方,它就藏在这日常的炊烟里,等待有心人去发现。