诗歌,是刻在骨血里的韵律,每当夜深人静,那些熟悉的句子便会自动浮现,仿佛一位老友,在月光下与我对话,这并非我一人之感受,相信许多人与诗歌的缘分,都是从生命早期的某一次无意识邂逅开始的,它不请自来,而后落地生根。

若要真正读懂一首诗,与它成为挚交,就不能只停留在字面的抑扬顿挫,我们必须循着文字的线索,走进它的“出生地”,拜会它的“创造者”,理解它诞生的那个瞬间,这趟溯源之旅,本身便是一场充满惊喜的探险。

溯源:在时空坐标中定位诗魂

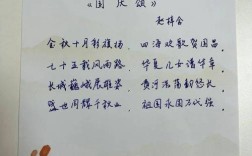

每一首传世之作,都拥有自己独一无二的时空坐标,这个坐标,由它的出处、作者与创作背景共同构成,是我们理解诗作的第一把钥匙。

所谓“出处”,即诗作的载体与流传的源头,它可能收录于《全唐诗》这样的官方典籍,也可能散见于诗人的书信、手札,甚至是友人的唱和记录中,了解出处,能帮助我们辨别真伪,感知其最初的面貌,读杜甫的诗,若不了解他的作品被后世尊为“诗史”,我们便难以体会其中沉郁顿挫的笔调下,所承载的时代的重量与个人的血泪。

而“作者”,是赋予诗歌灵魂的匠人,他们的生平、际遇、思想,乃至一时的情绪,都如同密码,编织在字里行间,李白为何总在“仰天大笑出门去”中透出仙气?这与他信道求仙的经历密不可分,王维笔下为何总流淌着“明月松间照,清泉石上流”般的禅意?这源于他半官半隐,浸淫佛学的人生选择,知人论世,是穿越时空与诗人对话的不二法门。

最重要的,或许是诗歌诞生的具体“创作背景”,它像是诗歌的“产床”,决定了作品最原始的体温与情感基调,李商隐那首朦胧深情的《夜雨寄北》,“何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时”,若不知是写于巴蜀雨夜,寄予远方妻子的家书,我们或许只会欣赏其意境之美,却无法触及那份深沉的羁旅之愁与期盼归期的焦灼,背景,让平面的文字变得立体,让泛黄的情感重新鲜活。

品析:在技法与意象中探寻诗意

当我们手握时空坐标的钥匙,打开了诗歌的大门,接下来便要学习如何欣赏其内在的华美与精巧,诗歌的艺术,很大程度上体现在它的使用手法上。

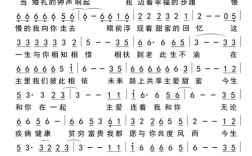

古典诗词尤其讲究格律,平仄的交替,如同呼吸,营造出音乐的节奏感;对仗的工整,则体现了汉语独特的建筑美,这些规则并非束缚,而是诗人戴着镣铐的舞蹈,在限制中创造无限的自由与美感。

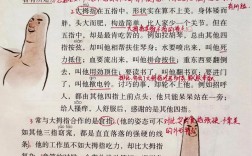

比兴手法,是东方诗歌美学的核心。“比”是借物喻情,“兴”是由景生情,诗经中“关关雎鸠,在河之洲”是“兴”,由水鸟和鸣,引出“窈窕淑女,君子好逑”的咏叹,李煜的“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流”是“比”,将无形的、浩瀚的亡国之愁,化为具象的、奔流不息的江水,这种手法,使得情感的表达含蓄而磅礴,留给读者无尽的想象空间。

意象的营造,则是诗歌的灵魂所在,诗人从自然与生活中撷取物象,如“明月”、“孤鸿”、“落花”、“杨柳”,并赋予它们独特的情感与象征意义,这些意象经过文化的沉淀,成为民族共同的情感符号,看到“柳”,便知离别;望见“月”,便思故乡,品味诗歌,正是在解码这些高度凝练的意象,从而与诗人达成心灵的共振。

致用:让诗歌活在当下

诗歌的价值,绝不止于文学史的故纸堆,它拥有强大的生命力,关键在于我们如何“使用”它,让它融入日常,滋养当下的生活。

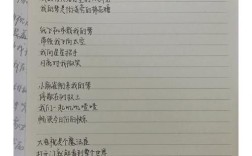

于我而言,诗歌是最好的心境映照与情感出口,在志得意满时,会想起杜甫的“会当凌绝顶,一览众山小”,顿觉豪情万丈;在遭遇困境时,苏轼的“一蓑烟雨任平生”又能带来豁达与慰藉,它教会我们如何优雅地表达情感,想赞美一个人,不必赘言,一句“腹有诗书气自华”便已足够;思念一个人,可以借李清照的“此情无计可消除,才下眉头,却上心头”来传递那份深婉。

更重要的是,诗歌能提升我们的审美感知力,它训练我们用诗意的眼光去观察世界,寻常的夕阳,在懂得诗歌的人眼中,可能是“夕阳无限好,只是近黄昏”的哲理与慨叹;一场夜雨,也能品出“少年听雨歌楼上,壮年听雨客舟中”的人生况味,当我们以诗心观物,万物皆着我之色彩,平淡的生活也因此而被照亮,变得丰盈而深刻。

诗歌,从来不是遥远的学问,它是我曾走过的路,读过的书,爱过的人,是所有悲欢离合沉淀后,结晶出的生命智慧,它穿越千年,依然能与每一个孤独的灵魂瞬间共鸣,所谓传承,并非机械地背诵,而是让这些古老的文字,在我们的生命体验中重新被激活,被理解,被深爱,愿我们都能在诗歌的长河中,找到属于自己的那一瓢饮,用以滋养干涸的心田,对抗时间的荒芜。