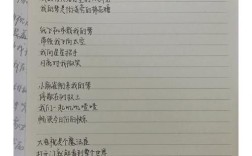

诗歌,是语言凝练而成的星光,是情感在格律中生长的花朵,它不依赖冗长的叙述,而是通过意象、节奏与韵律,在有限的文字里构建无限的精神世界,若要真正读懂一首诗,与诗人达成跨越时空的共鸣,我们需要从几个层面深入探寻它的脉络。

溯源:探寻诗歌的出处与作者

每一首流传下来的诗,都像一枚带着独特纹理的贝壳,来自特定的时代与生命的海洋,了解它的出处与作者,是解读它的第一把钥匙。

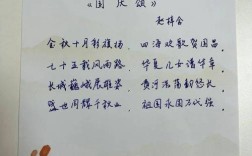

诗歌的出处,大致可分为几个方向,首先是各类总集与别集,诸如《诗经》、《楚辞》、《乐府诗集》等,属于总集,它们汇聚了多个时代、多位作者的作品,是特定诗歌类型的渊薮,而像《李太白全集》、《杜工部集》这类,则是别集,集中展现一位诗人的毕生心血,是我们系统了解其风格演变的最佳路径。

各类选本与评注,如《唐诗三百首》、《宋词三百首》等选本,经过编选者的眼光筛选,往往是精华中的精华,便于初学者入门,而带有评注的版本,更能引导我们理解字句背后的深意与艺术特色。

了解作者,则意味着要走进他的生命历程,诗人的生平际遇、思想观念、性格气质,无不深刻地烙印在其字里行间,李白的诗风豪放飘逸,与他遍访名山、求仙学道的经历密不可分;杜甫的诗作沉郁顿挫,则与他历经安史之乱、目睹民间疾苦息息相关,读李清照的词,必须区分其前期与后期,前期的闲适清新与后期的沉痛苍凉,正是她从美满生活到国破家亡的人生轨迹的写照,知人论世,是进入诗歌情境的基础。

入情:理解诗歌的创作背景

一首诗的产生,从来不是孤立的,它总是与特定的历史事件、社会环境和诗人当下的心境紧密相连,这即是诗歌的创作背景。

时代背景是诗歌的宏大幕布,理解了魏晋时期政治动荡、玄学兴起的背景,才能更深刻地体会陶渊明“采菊东篱下,悠然见南山”中所寄托的对官场厌恶与对田园的向往,读南宋陆游、辛弃疾的诗词,若不清楚当时山河破碎、偏安一隅的局面,便难以感受字里行间那喷薄欲出的家国之痛与收复之志。

个人境遇则是点燃诗情的直接火种,一次送别,一场重逢,一次登高望远,一段失意落魄,都可能成为创作的契机,王勃的《送杜少府之任蜀州》是因友人外放而作,苏轼的《水调歌头·明月几时有》是中秋望月思亲的产物,了解这具体的触发点,能让我们更真切地触摸到诗人彼时彼刻的心跳。

析艺:掌握诗歌的表达手法

诗歌之所以为诗,在于它独特的艺术表达方式,掌握其核心手法,是提升鉴赏能力的关键。

意象与意境,是诗歌的灵魂,意象是融入了诗人主观情感的客观物象,如“月亮”代表思念,“杨柳”象征离别,“菊花”寓意高洁,多个意象组合,共同营造出一种可供读者沉浸和回味的艺术境界,这便是意境,读马致远的《天净沙·秋思》,枯藤、老树、昏鸦等意象叠加,共同渲染出天涯游子孤寂凄凉的意境,动人心魄。

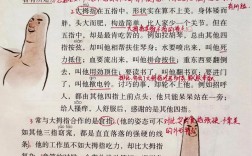

表现手法,是诗人构建艺术世界的手段。

- 赋、比、兴:这是中国古典诗歌的源头性手法。“赋”是直陈其事,如《诗经·七月》铺叙农事;“比”是打比方,如“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流”;“兴”是由他物引起所咏之词,如《关雎》以水鸟和鸣起兴,引出对淑女的思慕。

- 象征与用典:象征是通过特定形象暗示更深层的思想,如屈原以“香草美人”象征高洁品格,用典是援引历史故事或前人诗句,以简驭繁地表达复杂情感,如辛弃疾词中大量运用典故来抒写报国无门的悲愤。

- 虚实结合:诗歌讲究“虚实相生”,实写眼前之景,虚写想象之境或心中之情,李白“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”,前句为实(虽带夸张),后句为虚,虚实结合,气势磅礴。

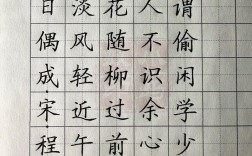

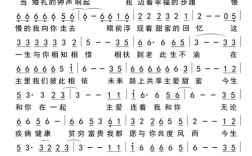

语言与韵律,是诗歌的肌体与脉搏,诗歌语言追求凝练、生动,讲究“炼字”,如“春风又绿江南岸”的“绿”字,化静为动,境界全出,韵律则包括押韵、平仄、对仗等,它们构成了诗歌的音乐性,使朗诵时具有抑扬顿挫的美感,格律诗的严谨,古体诗的奔放,词牌的长短错落,都是这种音乐性的不同体现。

致用:诗歌在现代生活中的应用

诗歌并非尘封的古董,它完全可以融入现代生活,滋养我们的精神。

其一,是提升个人表达,在合适的场合,引用一句贴切的诗词,远胜于千言万语的苍白描述,表达志向时,“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”充满力量;感慨时光时,“无可奈何花落去,似曾相识燕归来”韵味深长。

其二,是涵养内在心境,在快节奏的现代社会中,诗歌是一处宁静的港湾,烦闷时,读读苏轼的“一蓑烟雨任平生”,能获得豁达;浮躁时,品味王维的“行到水穷处,坐看云起时”,能寻得平和。

其三,是应用于创意与设计,诗歌的意象与意境,可以为文案创作、艺术设计提供无穷灵感,一句精妙的诗,可以成为一个品牌的故事内核,或是一幅设计作品的精神注脚。

走进诗歌的世界,是一场美的巡礼,也是一次与古今伟大心灵的对话,它不需要高深莫测的学问起步,只需一份静心品味的情致,从了解一首诗的来历开始,感受它诞生时的风霜与温度,分析它精妙的艺术构造,最终让它所承载的智慧与情感,照亮我们当下的生活,这,或许就是诗歌穿越千年,始终不朽的魅力所在。