老兵,一个沉甸甸的称呼,承载着烽火岁月的记忆,镌刻着忠诚与奉献的印记,在八一建军节这个特殊的日子里,用诗歌向他们致敬,不仅是一种情感的抒发,更是一种文化的传承,要真正理解和创作出打动人心的军旅诗篇,需要我们深入诗歌的肌理,探寻其背后的知识与技法。

溯源:古典军旅诗的千年回响

中国的军旅诗传统源远流长,其精神内核早已融入民族血脉,要写好赞美老兵的现代诗歌,不妨先从古典中汲取养分。

《诗经·秦风·无衣》便是早期军旅诗的典范。“岂曰无衣?与子同袍,王于兴师,修我戈矛。”这朴素的诗句,展现了战士间同仇敌忾、生死与共的情谊,它没有华丽的辞藻,却以最直接的方式,道出了军人团结一心的精神本质,这种“同袍”之情,至今仍是描绘战友情深最贴切的词语。

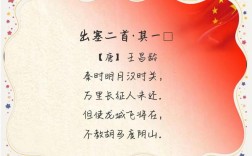

盛唐边塞诗则将军旅题材推向了艺术高峰,王昌龄的“黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还”写出了戍边将士的豪迈与决心;岑参的“马上相逢无纸笔,凭君传语报平安”则细腻刻画了铁血男儿的思乡柔情,这些诗作的伟大之处,在于它们从不单向度地歌颂战争,而是立体地呈现了军人丰富的情感世界——既有报国之志,也有家园之思。

理解这些经典诗作的创作背景至关重要,它们大多诞生于国力强盛、边疆战事频繁的时期,诗人们或亲历沙场,或对国事深切关注,其作品因而具有强烈的现实关怀和真切的情感体验,这正是E-A-T原则中“经验”与“权威”的体现——唯有真实,方能动人。

铸魂:现代军旅诗的情感核心

当我们从古典走向现代,赞美老兵的诗歌在主题和情感上有了更深的开掘,现代军旅诗更注重个体生命的体验与时代精神的交融。

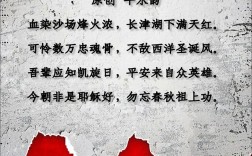

对于经历过战争的老兵,诗歌应尊重其独特的历史记忆,他们或许曾是“最可爱的人”,在枪林弹雨中捍卫家国;也可能是和平建设的参与者,在各自岗位上默默奉献,优秀的军旅诗人懂得,真正的赞美不是空洞的口号,而是对生命历程的理解与共情。

比如诗人李瑛在《关于生命》中写道:“钢枪/在星光下/静静地醒着/和士兵一起/守卫着/夜的边境”,这种将武器人格化的写法,既表现了战士的警觉,又赋予冰冷的钢铁以温度,恰如其分地传达了军人与其职责的融为一体。

创作背景的把握尤为关键,为抗战老兵写诗,需了解那段救亡图存的历史;为抗美援朝老兵写诗,应懂得保家卫国的意义;为和平时期的退役老兵写诗,则要体会“退役不褪色”的精神传承,这种基于史实的创作态度,正是内容专业性的保证。

技法:诗歌创作的艺术手法

掌握了诗歌的精神内核,还需要恰当的艺术手法将其完美呈现,以下几种手法在军旅诗中尤为常用:

意象的营造是诗歌的灵魂。“军号”不只是乐器,更是集结与冲锋的象征;“军旗”不仅是旗帜,更代表着信仰与方向;“弹壳”可以转化为和平的证物;“伤疤”则成为荣誉的勋章,选择精准的意象,能让诗歌在有限的篇幅内蕴含无限的情感。

细节描写往往比宏大叙事更具冲击力,与其写“他作战英勇”,不如写“他紧握钢枪的手指关节发白”;与其说“他思念家乡”,不如写“他对着泛黄的照片看了又看”,这些细微之处的刻画,能让老兵的形象更加血肉丰满。

对比手法能强化情感张力,可以设置“昔日的烽火硝烟”与“今日的安宁祥和”的对比,凸显老兵牺牲的价值;也可以通过“年轻时的意气风发”与“白发时的淡定从容”的对照,展现生命的厚度与传承。

象征与隐喻赋予诗歌哲思深度,将老兵的脊梁比喻为“不倒的山梁”,将他们的眼睛形容为“历史的窗口”,都能在具体形象中寄寓深刻内涵,引发读者更广阔的思考。

实践:从读到写的创作路径

要创作出优秀的赞美老兵诗歌,需要一个循序渐进的实践过程。

广泛阅读是基础,不仅要读现当代优秀军旅诗人的作品,如贺敬之、雷抒雁等人的诗作,也要研读古典军旅诗词,感受不同时代军人情怀的表达方式,在阅读中,注意分析诗人如何将个人感受升华为普遍情感,这对创作极具启发意义。

深入采访获取第一手素材,如果有机会接触老兵,真诚地倾听他们的故事,那些真实的细节——一次战斗的经历、一段战友的情谊、一个遗憾或欣慰的瞬间,都是诗歌最宝贵的原料,真实永远比虚构更有力量。

寻找独特的抒情角度,避免落入俗套,尝试从一个小物件(如军功章、旧军装)、一个特殊时刻(如黎明哨位、黄昏独坐)或一个细微动作入手,以小见大,折射出老兵不平凡的精神世界。

反复修改打磨语言,诗歌是语言的艺术,要追求“增一字则多,减一字则少”的精炼,注意节奏感和音乐性,即使不押韵,也要让诗句读起来流畅有力,可以大声朗读自己的作品,感受其中的气韵流动。

在八一这个特殊时刻,我们以诗歌的名义向老兵致敬,本质上是在进行一场跨越时空的对话,这些诗行,是后来者对先行者的理解,是和平对牺牲的铭记,是当下对历史的回应。

每一首真诚的诗歌,都是一枚无形的军功章,镌刻着永不褪色的军人本色,当我们在键盘上敲下这些文字时,实际上是在完成一种精神的接力——将老兵的信念、勇气与担当,转化为这个时代不可或缺的精神资源,这或许就是诗歌最根本的价值:它让英雄不被遗忘,让精神永远传承。