空山新雨后,天气晚来秋,若是独坐窗前,听雨打芭蕉,你是否会想起某句诗词?雨在诗人笔下,从来不只是自然现象,它是情感的容器,是时间的刻度,更是生命的隐喻,我们就以“听雨”为线索,探寻现代诗歌如何承接古典诗意,又在新时代的语境下焕发新生。

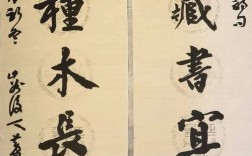

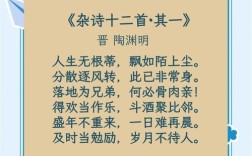

古典诗词中的雨声,早已为我们奠定了丰富的意象宝库,李商隐《夜雨寄北》中“君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池”,将雨声与思念交织,雨成了绵长情意的化身,到了宋代,蒋捷《虞美人·听雨》更是通过“少年听雨歌楼上,壮年听雨客舟中,而今听雨僧庐下”,以雨声为线索,串联起整个人生轨迹,这些经典作品,不仅让我们看到雨如何成为情感载体,更展示了诗人如何通过具体场景,让抽象情感变得可触可感。

进入现代诗领域,雨的意象在继承中发生了微妙转变,古典诗词中的雨多与集体情感、普遍境遇相连,而现代诗中的雨,则更多指向个体独特的生命体验。

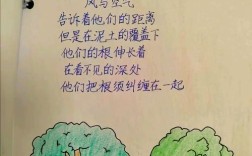

郑愁予的《雨说》开篇写道:“雨说,我是到大地上来亲近你们的。”这里的雨被赋予人格,不再是客观描写对象,而成为主动的倾诉者,诗人通过雨的视角,传递出对生命的关怀与期待,这种将自然物象人格化的手法,让现代诗在表达上获得了更大自由度。

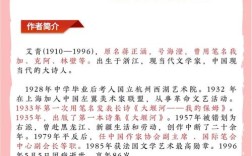

余光中在《听听那冷雨》中写道:“雨是女性,应该最富于感性。”他将雨与汉字、古典文化相联系,在冷雨中听见的不仅是自然之声,更是文化记忆的回响,这种将个人体验与文化传承结合的写法,正是现代诗独特魅力所在。

要真正读懂现代诗歌中的雨,我们需要掌握几个关键方法。

从意象入手,雨在不同诗人笔下呈现出截然不同的面貌,在洛夫笔下,雨可能是“一把潮湿的骨灰”;在席慕蓉诗中,雨可能是“透明的思念”,理解诗人赋予雨的独特含义,是解读诗歌的第一步。

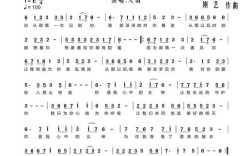

其次要关注声音节奏,现代诗虽然不严格遵循格律,但通过断句、重复、押韵等方式,依然创造出独特的音乐性,比如徐志摩在《沪杭车中》写道:“匆匆匆!催催催!一卷烟,一片山,几点云影/一道水,一条桥,一支橹声/一林松,一丛竹,红叶纷纷。”虽未直接写雨,但这种急促的节奏,恰如雨打窗棂的韵律。

还要留意通感运用,现代诗常将听觉与其他感官打通,如蓉子在《雨》中写道:“我的思念是湿的。”将抽象的思念与具体的湿度相连,创造出新颖的表达。

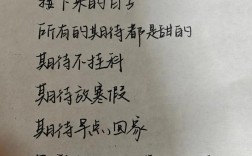

创作以雨为主题的现代诗时,可以尝试这些手法:

细节描写往往比直抒胸臆更有力量,不说“我很忧伤”,而写“雨在玻璃上画出歪斜的痕迹”,让情感通过具体物象自然流露。

寻找独特比喻是关键,每个人都见过雨,但能否找到属于自己的比喻,决定了诗歌的原创性,比如将雨比作“天空的碎玻璃”,或是“云朵说不完的絮语”。

结构上可以借鉴音乐编排,雨声本身就有强弱变化,诗歌也可以设计相应的节奏起伏,从细雨蒙蒙到倾盆如注,最后渐渐停歇,形成完整的情感曲线。

古典诗词对现代创作者而言,不是束缚而是源泉,我们可以从王维“空山新雨后”中学习如何营造意境,从李清照“梧桐更兼细雨”中体会如何将景物与心境完美融合,但重要的是,要将这些古典养分转化为自己的语言,写出属于这个时代的雨声。

在这个充斥着各种噪音的时代,能够静心听雨的人越来越少,而诗歌,或许正是帮助我们重新找回这种能力的途径,下一次下雨时,不妨放下手机,静静聆听,然后试着写下你听见的雨声,不必担心写得不够好,重要的是开始用诗意的眼光打量这个世界。

诗歌从来不是少数人的专利,而是每个人都可以拥有的感知方式,听雨,写诗,本质上都是在练习如何更深刻、更细腻地活着,当第一行诗句在雨中诞生,你会发现,原来生活可以如此丰盈,连最寻常的雨声,都藏着等待被书写的故事。