诗歌朗诵作为一种古老而优雅的艺术形式,在当代依然焕发着独特的文化魅力,从《诗经》的“关关雎鸠”到李白的“明月出天山”,从莎士比亚的十四行诗到聂鲁达的情诗,诗歌朗诵不仅是语言的艺术呈现,更是人类情感与智慧的共鸣,理解诗歌朗诵的深层意义,需要从诗歌的源流、创作脉络与表现手法等多个维度进行探讨。

诗歌源流与文化基因 中国古典诗词的源流可追溯至先秦时期的《诗经》,这部收录三百零五篇作品的诗歌总集,分为“风雅颂”三大类,国风”部分尤其珍贵,它真实记录了周代各诸侯国的民间生活与情感体验,豳风·七月》以细腻笔触描绘农事节律,通过“七月流火,九月授衣”等意象,构建出完整的农耕文明图景,这些诞生于劳动现场的诗歌,其价值不仅在于文学成就,更在于为后世保存了鲜活的历史记忆。

唐宋时期是诗词艺术的巅峰阶段,李白《将进酒》中“君不见黄河之水天上来”的磅礴气势,既源于诗人独特的艺术感知,也与盛唐开放包容的文化环境密切相关,杜甫的“三吏三别”系列,则通过“暮投石壕村,有吏夜捉人”等写实场景,将安史之乱期间的社会动荡凝练成永恒的诗句,这些作品之所以能穿越时空依然动人,正是因为它们承载着特定历史条件下的人类共同情感。

创作背景与情感共鸣 深入理解诗歌创作的历史语境,是进行有效朗诵的重要前提,苏轼《水调歌头·明月几时有》开篇“丙辰中秋,欢饮达旦”,明确标注了创作时间与场景,当我们了解这首词写于1076年密州任上,正值诗人与弟弟苏辙七年未聚的中秋之夜,就能更准确把握词中“人有悲欢离合”所蕴含的复杂情感,这种对创作背景的把握,有助于朗诵者建立准确的情感基调。

现代诗歌同样需要语境解读,徐志摩《再别康桥》中“轻轻的我走了,正如我轻轻的来”,看似轻盈的诗句实则承载着诗人与康桥文化的深刻羁绊,1928年重访剑桥后的这次创作,既是对往昔求学时光的追忆,也是对理想主义的告别,朗诵时若能理解这种双重情感,就能通过语音的轻重缓急传递出诗句的深层意蕴。

朗诵艺术的呈现方法 成功的诗歌朗诵需要综合运用多种艺术手法,在语音层面,要注意平仄起伏与节奏控制,古典诗词中的平仄规律天然形成音乐性,如李清照《声声慢》连用七组叠字“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚”,朗诵时应当通过声调的婉转变化,再现词人欲说还休的愁绪。

在肢体语言方面,恰当的表情与手势能增强感染力,朗诵屈原《离骚》“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”时,配合追寻的眼神与坚定的手势,可以直观呈现诗人追求理想的执着精神,但需注意肢体语言贵在精而不在多,每个动作都应与诗歌情感紧密契合。

诗词鉴赏的能力培养 提升诗歌鉴赏能力需要系统训练,首先应当建立历史维度,将作品置于特定文化背景中理解,王维《使至塞上》中“大漠孤烟直,长河落日圆”的壮美意象,只有结合盛唐边塞诗的发展脉络,才能完全领会其艺术创新价值。

其次要培养意象解析能力,诗歌常通过意象传递情感,如马致远《天净沙·秋思》中“枯藤老树昏鸦”的密集意象排列,构建出浓郁的羁旅愁思,现代诗人艾青《我爱这土地》用“嘶哑的喉咙”比喻鸟的形象,突破传统表达方式,传递出更为炽烈的情感。

朗诵实践的当代价值 在快节奏的现代社会,诗歌朗诵具有独特的文化功能,它既是压力释放的情感通道,也是文化传承的有效载体,当我们朗诵杜甫《春望》“国破山河在,城春草木深”时,不仅是在重温八世纪的历史场景,更是在与人类共通的家国情怀对话。

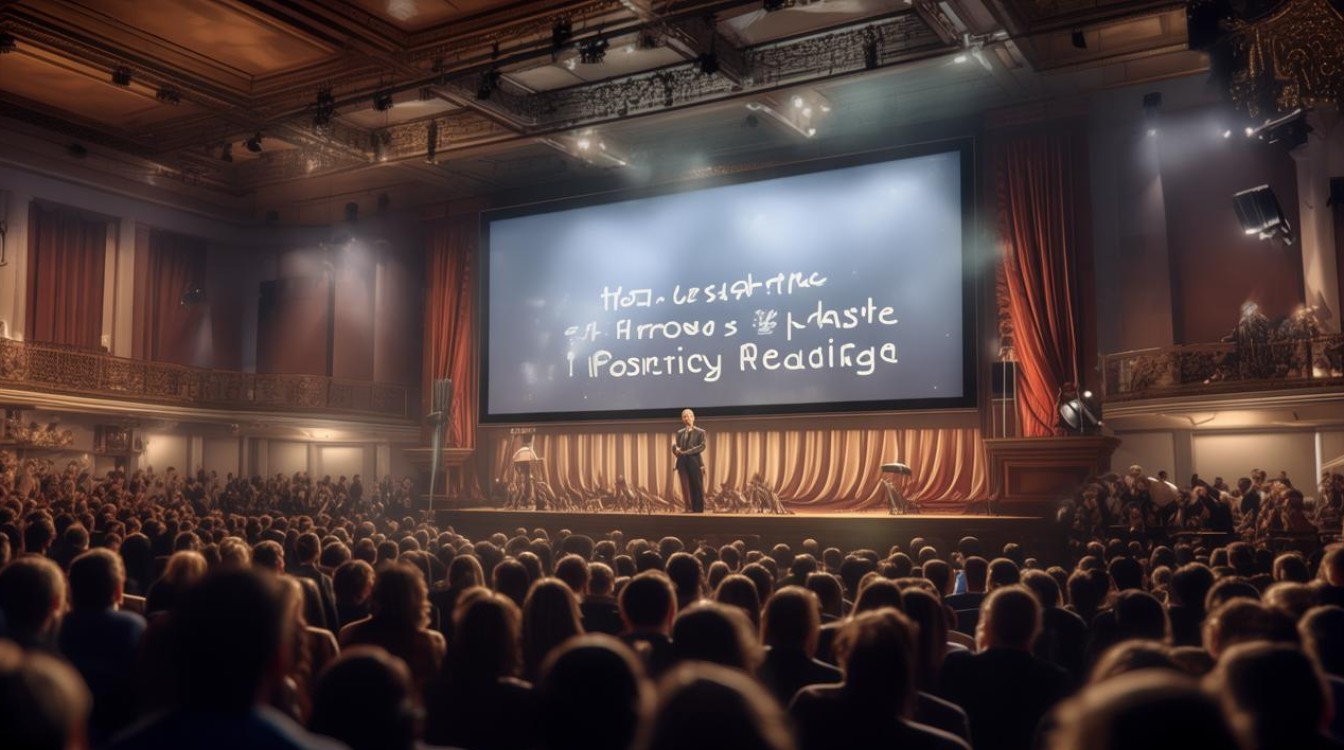

社区诗歌朗诵会的兴起,学校诗词大赛的举办,各种形式的朗诵活动正在构建新的文化空间,这些活动让古典诗词从书本走向生活,使传统文化在现代语境中焕发新生,通过声音的二次创作,诗歌不再是冰冷的文字,而成为可感知的情感流动。

诗歌朗诵是跨越时空的对话,是文字艺术的声音转化,当我们用声音唤醒沉睡的诗句,实际上是在参与一场持续千年的文明传承,每首诗歌都是特定时代的文化密码,每次朗诵都是对历史记忆的重新激活,在这个意义上,诗歌朗诵不仅是个体的审美体验,更是连接过去与现在、个人与集体的文化实践。