在人类文明的长河中,当战火的阴云遮蔽天空,当纷争的喧嚣撕裂宁静,总有一种声音,能够穿透时代的壁垒,叩击每一颗渴望安宁的心灵——这便是呼唤和平的诗歌,它们不仅是文学的瑰宝,更是人类良知与理想的共鸣箱,让我们一同走进这片充满力量的文字世界,探寻其深处的光芒。

溯源:跨越千年的回响

和平主题的诗歌,其源头可以追溯到古老的年代。《诗经》这部最早的诗歌总集中,便已有了反战的萌芽。《豳风·东山》以一名退役士兵的视角,描绘了战争结束、踏上归途的复杂心绪。“我徂东山,慆慆不归,我来自东,零雨其濛。”诗中既有对故乡的深切思念,也隐含着对战争造成离别与创伤的无声控诉,它并非直接高喊口号,而是通过具体的人物命运,让读者感受到和平的珍贵。

在西方,古希腊的史诗也承载着对和平的向往,虽然《伊利亚特》主要描绘特洛伊战争的恢弘与残酷,但其中对生命消逝的悲悯、对家园安宁的渴望,构成了呼唤和平的潜在基调,这些古老的文本证明,对和平的追求是人类与生俱来的、跨越文化与地域的共通情感。

灵魂:诗人与时代的对话

每一首伟大的和平诗篇,都紧密连接着它的创作者及其所处的独特历史背景,诗人的笔,往往蘸着时代的泪水与希望。

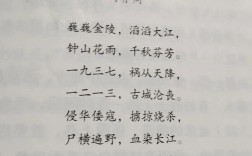

现代诗人艾青于1937年创作的《雪落在中国的土地上》,这首诗诞生于抗日战争全面爆发的艰难岁月,诗人以“雪落在中国的土地上,寒冷在封锁着中国呀……”这样沉重而充满画面感的诗句开篇,营造出一种民族危亡的悲凉氛围,他并非在书斋中凭空想象,而是切身感受着国家的苦难与人民的挣扎,诗中反复出现的“寒冷”、“封锁”等意象,正是当时中国严峻现实的真实写照,诗人通过个人的深刻体验,发出了对整个民族命运的忧思,其内核是对结束战争、重获和平的强烈呼唤。

同样,智利诗人巴勃罗·聂鲁达的《你的微笑》则从另一个角度诠释和平,这首诗写于上世纪中叶,世界刚从二战的阴影中走出,又笼罩在冷战的疑云下,聂鲁达没有直接描写战争的残酷,而是极力赞美爱人的微笑,将其视为一种拯救性的力量。“你需要的话,可以拿走我的面包,可以拿走我的空气,可是别把你的微笑拿掉。”这种将个人情感与人类普遍命运相连的写法,使得“微笑”超越了个人范畴,成为照亮灰暗世界、维系人类尊严与联系的和平象征。

匠心:艺术手法的力量

呼唤和平的诗歌之所以能产生震撼人心的效果,离不开诗人精湛的艺术手法。

-

意象的营造:诗人善于运用对比鲜明或极具象征意义的意象来传达主题,如杜甫在《春望》中写下“国破山河在,城春草木深”,以壮丽依旧的自然山河与残破不堪的国都形成强烈对比,用“花溅泪”、“鸟惊心”的移情手法,将物人格化,深刻表达出战乱带来的巨大悲痛与对和平生活的渴望。

-

情感的节制与升华:高明的和平诗歌往往避免空洞的呐喊和直接的说教,它们更倾向于通过描绘具体的场景、人物或细节,来引发读者的共情,在一些反战诗歌中,诗人可能会细致刻画一个士兵的遗物,或是一个破碎家庭的晚餐桌,让无声的细节诉说一切,这种“于无声处听惊雷”的手法,更具艺术感染力。

-

节奏与韵律的运用:诗歌的音乐性本身就能强化情感表达,舒缓的节奏可能带来宁静与慰藉,而急促、破碎的节奏则可能模拟出战场的混乱与内心的焦虑,诗人通过精心安排字词的声、韵、调,引导读者进入特定的情感氛围,从而更好地接受诗歌所要传达的和平理念。

共鸣:诗歌在今天的应用

在当今时代,呼唤和平的诗歌并未失去其价值,反而以更多元的方式融入我们的生活。

-

教育与启蒙:这些诗篇是进行人文教育和生命教育的重要素材,在中小学乃至大学的课堂上,通过学习《和平之歌》或《答案在风中飘扬》这样的作品,可以引导年轻一代思考战争与和平、生命与尊严的永恒命题,培养他们的同理心与全球公民意识。

-

公共仪式与纪念活动:在国际和平日、战争遇难者纪念日等庄严场合,朗诵经典的和平诗歌,能够凝聚集体情感,强化人们对和平的集体记忆与共同守护的信念,诗歌在此刻成为一种仪式语言,超越了日常交流,直达心灵深处。

-

个人修养与内心平静:对于个体而言,在纷扰喧嚣的世界里,静心阅读一首优秀的和平诗歌,也是一种精神的洗礼和内心的安抚,它帮助我们跳出日常琐碎,重新审视生活的本质,珍惜当下所拥有的安宁,并激发我们为维护身边乃至世界和平贡献力量的意愿。

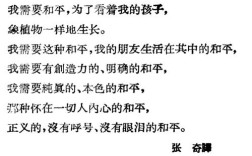

诗歌,作为语言的艺术,在呼唤和平的征程中,扮演着不可替代的角色,它或许不能直接阻止一场战争,但它能塑造反对战争的心灵,它在我们心中播下种子,当无数这样的种子萌芽、生长,便能形成一片拒绝仇恨、向往和谐的茂密森林,阅读它们,传播它们,让这些凝聚着人类最高智慧与最深情感的文字,继续照亮前行的道路,让我们坚信,宁静的钟声终将长鸣于每一片土地。