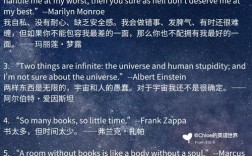

在人类思想的星空中,名言警句如同璀璨的星辰,穿越时空,照亮我们前行的道路,它们凝练了智者对生命、社会与成功的深刻洞察,以最精悍的形式传递着最磅礴的力量,英国,作为一个拥有深厚文化底蕴和思想传统的国度,其名人名言更是世界文化宝库中的瑰宝,学习并恰当地运用这些名言,不仅能提升个人修养与谈吐,更能为我们的文章与思想注入权威性与感染力。

溯其源:理解言外之意的钥匙

一句名言之所以能够流传,绝不仅仅在于其辞藻的华丽,更在于它背后深厚的历史背景与作者独特的人生轨迹,脱离了语境的名言,就像失去了根系的鲜花,虽美,却难以长久保鲜。

-

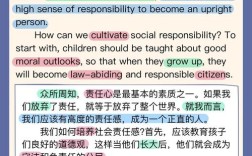

知人论世,方解其味:以弗朗西斯·培根那句脍炙人口的“知识就是力量”为例,这句名言出自其著作《新工具》,培根身处欧洲文艺复兴末期,科学精神正待勃发,他极力倡导通过实验和经验来获取真知,反对经院哲学的空洞思辨,这句“知识”并非指书本上的死记硬背,而是指能够改造自然、推动社会进步的实证科学知识,理解了这一点,我们才能准确把握其革命性的内涵,而非流于表面的理解。

-

语境是思想的土壤:再如温斯顿·丘吉尔在二战时期发表的演讲中的名句——“这不是结束,甚至不是结束的开始,但可能是开始的结束。” 这句话充满了辩证的智慧和坚定的信念,只有在纳粹德国兵锋正盛、英国独力支撑的至暗时刻,我们才能体会到这句话给予国民的巨大鼓舞,它承认了局势的严峻,同时又巧妙地传递出希望与转折的信号,了解这段历史,我们才能与这句话产生最深层次的共鸣。

当我们引用一句英国名言时,第一步应当是探寻其作者的生平、核心思想以及这句话诞生的具体环境,这不仅能避免误用,更能让我们在引用时,真正传递出与原文精神相符的力量。

择其法:让名言为你的观点赋能

名言是思想的利器,但使用不当,也可能伤及自身论述的连贯性,如何让英国名人的智慧为你所用,而非让你沦为它的附庸?

-

开宗明义,奠定基调:在文章或演讲的开头,引用一句切题的名言,可以迅速吸引读者注意,并高屋建瓴地确立全文的思想高度,一篇关于坚持与创新的文章,可以用莎士比亚在《暴风雨》中的句子——“过去的一切都只是个开场的序幕”——来开启,既富有哲理,又引人入胜。

-

论证支撑,画龙点睛:在论述过程中,当需要为某个分论点提供强有力的佐证时,名言是最佳选择之一,它相当于请来一位权威的“证人”为你的观点背书,在论述品格重要性时,引用乔治·奥威尔关于在细微处看穿一个人真实性的观点,远比冗长的自我阐述更具说服力。

-

收束升华,余音绕梁:在结尾处引用或化用名言,能够起到总结全文、提升意境的作用,给读者留下悠长的回味,王尔德那些充满机锋与智慧的妙语,就非常适合作为结尾的亮点,让人在笑声或沉思中结束阅读。

精其艺:引用手法中的微妙匠心

除了知道在何处引用,掌握如何引用的技巧同样至关重要。

-

直接引用与间接引用的权衡:直接引用要求一字不差,并加上引号,适用于那些句式精妙、不可更改的经典语句,如塞缪尔·约翰逊的“爱国主义是流氓最后的避难所”,而间接引用(转述)则更为灵活,可以更好地融入你的行文风格中,“正如简·奥斯汀所揭示的,一个拥有丰厚资产的单身男性,总是需要一位太太。”

-

无缝衔接的艺术:最失败的引用是生硬地“扔”出一句话,与上下文毫无关联,优秀的引用需要“搭桥”,在引用前,应有引导语,如“正如罗素所深刻指出的……”;在引用后,则必须有自己的解读和阐发,说明这句话如何支撑了你的论点,从而形成“论点—名言—阐发”的完整逻辑链。

-

权威性与相关性的平衡:E-A-T原则强调专业性、权威性与可信度,引用名言时,自然要选择像莎士比亚、丘吉尔、罗素、培根等公认的权威人物,但更重要的是,这句话必须与你的内容高度相关,切忌为了显摆学识而堆砌名言,导致文不对题,那样反而会损害内容的专业形象。

徜徉在英国名言的海洋中,我们不仅是在收集闪亮的句子,更是在与一个个伟大的灵魂对话,将这些历经时间淬炼的智慧内化于心,外化于行,让它们在我们的思考与表达中焕发新的生命力,我们运用名言的目的,不是为了装饰门面,而是为了更清晰、更有力地表达我们自己,让古老的智慧在当下绽放新的光芒。