说起《如梦令》,人们脑海中多半会浮现出“知否,知否?应是绿肥红瘦”的婉转低回,或是“常记溪亭日暮”的悠然自得,这首词牌以其独特的韵律和极强的抒情性,成为宋词星河中一颗璀璨的星,要真正读懂它,就不能只停留在词句表面,而需深入其肌理,了解它的源流、体式与创作门道。

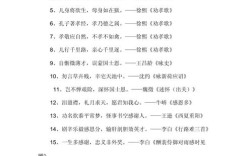

《如梦令》这一词牌,其源流可追溯至五代时期的后唐庄宗李存勖,他创作的《忆仙姿》中有“如梦,如梦,残月落花烟重”之句,其意境凄迷,音韵流转,令人过目难忘,后来苏轼因词中“如梦”叠句格外精妙,便将词牌更名为《如梦令》,从此定名,这个起源本身就极具诗意——它从帝王笔下流淌而出,带着人生如梦幻泡影的哲思,奠定了这个词牌清丽婉转、适宜抒写刹那感悟与深长情思的基调。

从体式上看,《如梦令》是典型的单调小令,仅三十三字,句式长短错落,通篇押仄韵,且一韵到底,中间嵌入一个叠句,这构成了它最鲜明的形式特征,这种精悍的体式,要求作者必须在极有限的篇幅内构建完整的意境、抒发深沉的情感,如同在方寸之间雕刻微景,考验的是作者提炼意象、驾驭语言的功力。

李清照的两首《如梦令》,堪称这一词牌的巅峰之作。“常记溪亭日暮”一首,记录的是少女时代的游赏之乐,词中“沉醉”、“兴尽”、“误入”等一系列动词的连用,将那种无拘无束、恣意徜徉的情态刻画得淋漓尽致,而“争渡,争渡”的叠句,既是动作的重复,更是心情的强调,仿佛让我们听到了桨声、水声与欢笑声的交响,整首词如一幅写意水墨,笔简意丰,青春的欢愉与淡淡的怅惘交织其间。

另一首“昨夜雨疏风骤”则展现了词人更为细腻敏感的内在世界,通过对一夜风雨后海棠花命运的关切,抒发了对春光易逝、红颜易老的感伤。“知否,知否?”的叠句,在这里不再是动作的强调,而是情感的强化,带着一丝嗔怪、几许无奈,将女词人惜花自怜的心境推向高潮。“绿肥红瘦”四字,更是以极简练、极新颖的搭配,将视觉印象转化为生命感知,成为千古传诵的炼字典范。

创作《如梦令》,关键在于把握其“短而深”、“窄而丰”的特点,选材上需捕捉生活中那些电光石火的瞬间感触——或是惊鸿一瞥的景致,或是萦绕心头的情绪,或是顿悟式的思考,这种词体不适合铺陈叙事,而适宜点染抒情。

意象的择取要精当、新颖,如李清照用“绿肥红瘦”写海棠,苏轼用“轻手,轻手,居士本来无垢”写沐浴,都是从寻常事物中发掘出不寻常的诗意,意象不仅要准确传达情感,还要给人耳目一新之感。

叠句的运用是全词成败的关键,这个叠句不能是简单的重复,而应是情感的升华、意境的深化,它可以是诘问,可以是感叹,可以是动作的延续,也可以是思绪的转折,好的叠句如同词眼的点睛之笔,让全词瞬间灵动起来。

结句尤为重要,由于篇幅短小,结句往往要承担收束全篇、深化主题的重任,或景语作结,留有余韵;或情语收官,直抒胸臆,无论哪种方式,都要做到言有尽而意无穷,在有限的文字外开拓出无限的诗意空间。

在今天,《如梦令》依然保持着强大的生命力,它的短小精悍,符合现代人碎片化的阅读习惯;它的抒情特质,切合当代人表达细腻情感的需求,无论是记录旅途中的片刻感动,还是抒发生活中的点滴感悟,这个古老的词牌都能为我们提供一种精妙的表达形式。

学习《如梦令》,不只是学习一种古典诗词的写作技巧,更是学习一种观照世界的方式——在纷繁复杂中捕捉那些纯粹的诗意瞬间,用最凝练的语言将它们定格为永恒,当我们尝试填写一阕《如梦令》,便是在与千年前的李清照、苏轼进行一场跨越时空的对话,在平仄韵律中感受汉语的无穷魅力,在词句推敲中锤炼自己的审美感知,这或许就是古典诗词穿越时空,依然能打动现代人心灵的原因所在。