在中国文化的璀璨星河中,爱国诗歌如同最炽热的火焰,照亮了民族的精神家园,它不仅是文字的艺术,更是情感的澎湃与灵魂的共鸣,当这些饱含深情的诗句被高声朗诵时,便能瞬间点燃人们心中的家国情怀,要真正领略其精髓,并在朗诵中准确传达,我们需要从多个维度深入理解这些诗歌。

追溯源头:理解诗歌的“身世”

一首经典的爱国诗歌,其生命力根植于特定的历史土壤和作者的个人际遇,了解这些背景,是朗诵者与作品建立深度连接的第一步。

以南宋诗人陆游的《示儿》为例,“王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。”这短短十四个字,凝聚了诗人一生的悲慨与期盼,陆游生活在北宋灭亡、南宋偏安一隅的时代,他一生力主抗金,却屡遭挫折,这首绝笔诗写于他临终之际,其时中原故土仍沦于敌手,了解了这份“但悲不见九州同”的终生憾恨,朗诵者在处理诗句时,才能把握住那种深沉、悲壮而又充满坚定信念的复杂情感,而非简单地读出悲伤。

再看近代思想家梁启超的《少年中国说》(节选常被朗诵),“少年智则国智,少年富则国富,少年强则国强……”这篇气势磅礴的散文,创作于清末国家积贫积弱、面临瓜分危机的黑暗时刻,梁启超以激昂的文字,将国家的未来寄托于中国少年身上,旨在唤醒民族自救的意识与信心,朗诵者若明了此文是救亡图存的呐喊,其声音自然会充满紧迫感、号召力与对未来的无限希望。

剖析技法:掌握诗歌的“筋骨”

诗歌的艺术魅力,离不开精妙的创作手法,这些手法是诗人构建意境、抒发情感的“密码”,也是朗诵者进行声音设计的蓝图。

-

意象的运用: 爱国诗歌常借助特定的意象来象征国家与民族,艾青在《我爱这土地》中写道:“为什么我的眼里常含泪水?因为我对这土地爱得深沉……”这里的“土地”已不仅仅是自然之物,而是饱经沧桑的祖国的象征,朗诵时,对“土地”一词的处理应充满厚重感与依恋感,仿佛在触摸一片神圣的疆域,又如,“长江”、“黄河”、“长城”等,在诗歌中往往是中华民族的图腾,朗诵时需要赋予其磅礴、巍峨的气势。

-

节奏与韵律: 古典诗词的格律自不待言,现代诗同样讲究内在的节奏,闻一多《一句话》中:“有一句话说出就是祸,有一句话能点得着火。”诗句短促有力,充满爆发力,朗诵时节奏应紧凑,在“祸”与“火”这两个韵脚上做适当强调,以体现那种压抑已久、即将喷薄而出的力量。

-

修辞的张力: 比喻、排比、反复等修辞手法能极大地增强诗歌的感染力,光未然作词、冼星海作曲的《黄河大合唱》歌词,“啊!黄河!你是中华民族的摇篮!”运用了比喻,将黄河塑造成民族文化的起源,朗诵时应充满敬仰与自豪,而其中“保卫黄河!保卫华北!保卫全中国!”的排比句式,则如战鼓擂响,层层递进,朗诵时语气要不断加强,形成排山倒海之势,营造出同仇敌忾的战斗氛围。

声入人心:实践朗诵的“艺术”

掌握了诗歌的内涵与技法,最终需要通过声音将其外化呈现,朗诵是一门再创作的艺术,需要注意以下几点:

-

真情实感是根基: 技巧固然重要,但失去真诚,一切技巧都是空壳,朗诵者必须首先被诗歌打动,将自己的情感融入其中,实现与诗人的隔空对话,想象自己身处诗人所处的环境,体会他的忧思、愤懑、激昂与喜悦,让声音自然流露出这些情绪。

-

声音的造型能力: 根据诗歌的情感和内容,灵活调整声音的虚实、强弱、高低、快慢,表达沉痛时,声音可低沉、缓慢;表达愤怒时,声音可坚实、有力;表达希望时,声音可明亮、上扬,处理岳飞《满江红》中“靖康耻,犹未雪,臣子恨,何时灭!”时,声音应带有咬牙切齿的痛感,而到了“壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血”,则需展现出一种豪迈与无畏。

-

清晰的吐字归音: 确保每个字音都清晰圆润,特别是关键动词和意象名词,要送达到位,让听众毫不费力地听清每一个饱含深意的词语。

-

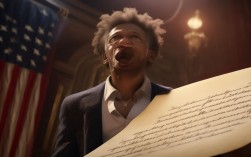

恰当的态势语言: 在舞台朗诵中,眼神、面部表情和适度的手势能辅助情感表达,眼神应能传达出诗歌的意境,或凝望远方,或坚毅果敢,手势应是内心情感的自然延伸,起到强调和渲染的作用,切忌过多过滥。

对于网站访客中的诗歌与朗诵爱好者而言,深入探究一首诗歌的创作背景与作者生平,是提升朗诵境界的必经之路,它让每一次发声都建立在坚实的理解之上,让每一次演绎都不仅仅是声音的表演,更是精神的传承与文化的弘扬,当我们站在舞台上,或是面对镜头,以理解之心、崇敬之情,将那些不朽的诗篇朗朗诵出,我们便不仅是艺术的传播者,也成为了那份穿越时空的爱国情怀的当代载体,这或许正是爱国诗歌朗诵在今日依然具有强大生命力的关键所在。