诗歌作为人类文明最古老的文学形式之一,跨越时空传递着不同时代的情感与哲思,对于诗歌爱好者而言,深入理解一首诗需要从多个维度展开探索——如同解开一个精致的文化密码。

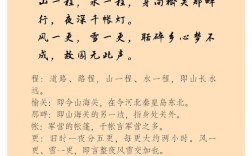

溯源:文本的诞生与流变

诗歌的出处不仅指向文字最初的载体,更涉及其在历史长河中的传播轨迹,中国最早的诗歌总集《诗经》收录了西周至春秋时期的民间歌谣,这些作品通过口耳相传最终被文字记录,唐代王梵志的通俗诗曾长期以敦煌手抄本形式流传,直至二十世纪初才被重新发现,西方文学中,萨福的抒情诗仅余残篇,后世通过埃及纸莎草或古代引述才能拼凑其风貌。

对出处的考证直接影响文本解读,以杜甫《秋兴八首》为例,不同版本在字词上的细微差异可能导致意境偏差,研究者需要比较宋刻本、明抄本等多种来源,结合注释家的校勘记录,才能逼近诗人原意。

解码:创作者的生命印记

了解作者生平是进入诗歌世界的关键路径,李商隐的无题诗之所以千古难解,与其身处牛李党争的政治漩涡密切相关,读者若不明了诗人在理想与现实间的挣扎,就难以体会“春蚕到死丝方尽”中蕴含的执着与绝望。

西方诗歌中,艾米莉·狄金森隐居期间的创作与她的个人经历形成奇妙呼应,近两千首短诗在生前仅发表七首,这种创作状态本身就成为诗歌注脚,将作者的生命轨迹与文本对照阅读,常能发现字面之外的深层意涵。

重构:历史现场的还原

创作背景如同诗歌生长的土壤,建安文学慷慨悲凉的风格,离不开汉末战乱频发的时代背景,解读曹植《白马篇》,需要理解北方游牧民族威胁下的尚武精神,同样,理解英国浪漫主义诗歌,必须回到工业革命初期人与自然关系重构的历史现场。

这种还原不仅关注宏大历史叙事,也注重具体创作情境,王勃《滕王阁序》的即兴属性,苏轼《寒食帖》的贬谪心境,都是打开作品的重要钥匙,背景研究让平面文字重新获得历史的立体感。

实践:鉴赏方法的多元路径

掌握正确的鉴赏方法能显著提升阅读体验,传统训诂学注重字词溯源,如解析《离骚》“扈江离与辟芷兮”需要了解楚地植物,现代批评理论则提供结构主义、解构主义等新视角,让人看到《荒原》中神话原型的现代重构。

比较阅读是另一种有效方法,将李白《玉阶怨》与庞德译作《The Jewel Stairs' Grievance》对照,能发现中西诗歌在表现闺怨主题时的文化差异,这种跨越语言边界的对话,往往带来意想不到的启发。

技艺:诗歌艺术的构成元素

诗歌艺术通过特定手法构建独特审美空间,中国古典诗歌的平仄格律形成音乐性,对仗工整创造平衡美,西方诗歌则通过音步、韵式达成节奏控制,艾略特《四个四重奏》对音乐结构的借鉴,使诗歌获得交响乐般的丰富层次。

意象运用是诗歌的核心技艺,从李贺“羲和敲日玻璃声”的超验想象,到史蒂文斯《坛子轶事》的日常物升华,诗人通过意象重组现实经验,隐喻系统更是诗歌的精华所在,李清照“只恐双溪舴艋舟”将愁绪具象化,聂鲁达爱情诗用海洋意象表达情感涌动。

在数字时代,诗歌传播方式发生变革,但对其本质的理解仍需回归这些传统维度,真正的鉴赏不仅是知识的积累,更是与诗人建立跨越时空的精神对话,当读者在杜甫“星垂平野阔”中感受到宇宙苍茫,在里尔克《秋日》里体悟存在孤独,诗歌就完成了它最根本的使命——让人类情感在文字中获得永恒。

诗歌翻译作为特殊创作形式,要求译者同时具备诗人敏感和学者严谨,庞德通过《华夏集》重构中国古典诗歌,虽有不准确之处,却捕捉到东方神韵,这种创造性转化证明,优秀译作能在两种文化间搭建新的审美桥梁。

每次深入研读都是与伟大心灵的相遇,这种体验超越单纯文学欣赏,成为滋养精神世界的重要源泉,在快节奏的现代社会,保持对诗歌的耐心阅读,或许是对抗精神碎片化的有效方式。