诗歌,是语言凝练而成的琥珀,封存着特定时代的情感与哲思,它不仅是文学殿堂的瑰宝,更是我们理解历史、观照自身的重要途径,当我们谈论诗歌的“复兴”,并非仅仅指某种文学形式的复苏,而是指一种通过深入理解古典诗歌精髓,从而丰富当代精神生活的文化实践。

溯源:诗歌的根系与土壤

要真正读懂一首诗,首先需了解其诞生的土壤,诗歌的出处,往往关联着特定的地理环境与历史语境,以《诗经》为例,其中的“风”源自十五个不同地区的民间歌谣,“雅”多为朝廷乐歌,“颂”则是宗庙祭祀的乐章,了解一首诗属于《秦风》的慷慨还是《郑风》的婉约,便能初步感知其情感基调,同样,阅读汉代乐府诗《孔雀东南飞》,若知晓它诞生于东汉末年的庐江郡,便能更好地理解诗中描绘的婚姻悲剧与当时的社会伦理观念。

创作背景是解开诗歌内涵的另一把钥匙,它如同作品的基因,决定了其情感基调与思想深度,杜甫的“朱门酒肉臭,路有冻死骨”,若脱离安史之乱前后唐朝社会急剧动荡、贫富悬殊的历史现实,便难以体会其中沉郁顿挫的悲悯与力量,李白的“仰天大笑出门去,我辈岂是蓬蒿人”,也只有置于他被唐玄宗召入长安的特定人生节点,才能读懂其豪放不羁背后的仕途憧憬与极度自信,背景知识让平面的文字变成立体的、可感知的生命体。

匠心:诗歌的构筑艺术

诗歌是高度浓缩的艺术,其魅力很大程度上来源于精妙的创作手法,这些手法是诗人锻造意象、传递情感的独特技艺。

意象的营造是核心手法之一,诗人 seldom 直白地诉说情感,而是通过选取、组合客观物象,来承载主观情思,马致远的《天净沙·秋思》便是典范:“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马。”连续九个意象的密集排列,未着一个“悲”字,却将天涯游子的萧瑟与愁绪渲染得淋漓尽致。

象征与用典则赋予诗歌深厚的历史文化内涵,李商隐的诗作素以象征意味浓厚著称,如《锦瑟》中,“庄生晓梦迷蝴蝶”化用庄周梦蝶的典故,传递对人生虚实、物我关系的迷惘;“望帝春心托杜鹃”则借蜀帝杜宇魂化杜鹃的传说,寄托了难以言明的哀怨与执著,用典使得诗歌在有限的篇幅内,容纳了跨越时空的文化记忆与复杂情感。

节奏与韵律构成了诗歌的音乐性,古典诗词尤其讲究平仄、对仗与押韵,平仄的交错变化形成声调的抑扬顿挫;对仗追求词性、句式的工整对称,给人以视觉与听觉上的双重美感;而规律的押韵则如乐曲的主旋律,将分散的诗行串联成和谐的整体,这些格律规则并非束缚,而是诗人用以增强作品感染力、实现形式与内容完美结合的工具。

活化:古典诗歌的当代价值

古典诗歌并非博物馆里的陈列品,其生命力在于能够穿越时空,与今人的心灵产生共鸣,关键在于找到恰当的方法,将其融入现代生活。

情境化阅读是一种有效方式,在相应的场景中吟咏相应的诗篇,能获得远超文本的深刻体验,漫步于月下,苏轼的“明月几时有?把酒问青天”会自然涌上心头,个人对团聚的渴望与哲人对永恒的追问瞬间交织,面临困境时,李白那句“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”所展现的豪情与信念,便能给予我们巨大的精神鼓舞,让诗歌成为我们表达情感、砥砺意志的载体。

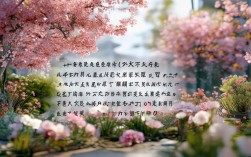

创造性转化是另一种深层次的运用,这并非指简单地仿写古体诗,而是汲取古典诗歌的美学精髓——如意境营造、语言凝练、意象运用——并将其融入现代文学创作、艺术设计乃至日常表达之中,设计师可以从山水诗的空灵意境中获取灵感,作家可以学习诗词锤炼字句的功夫,当我们尝试用“晓看天色暮看云”的细腻去观察生活,用“行到水穷处,坐看云起时”的豁达去面对挫折时,诗歌便真正实现了在当代的“复兴”。

诗歌的复兴之路,本质上是一条连接古今的文化寻根与精神重塑之路,它要求我们不仅仅是背诵名篇,更要深入理解其诞生的语境,品味其艺术的匠心,并最终让这份跨越千年的智慧与美感,生动地参与构建我们当下的精神世界,当古老的诗句能够在新的时代里,继续为人们提供审美的享受、思想的启迪和情感的慰藉时,这条复兴之路便充满了无限的生机与可能。