诗歌,是语言凝练而成的钻石,是情感淬炼出的火焰,当千言万语被浓缩于寥寥数行之间,它所迸发出的力量,足以穿越时空,直抵人心,探寻诗歌之美,不仅在于欣赏其华美词句,更在于理解其诞生之源、创作之法与运用之道。

溯源:诗歌的诞生与流变

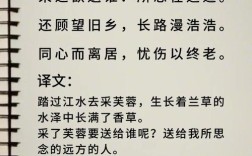

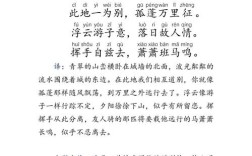

诗歌的起源,几乎与人类文明同步,最早的诗歌并非诞生于书斋,而是来自先民劳作时的“杭育杭育”,来自祭祀仪典上的虔诚祝祷,是情感最直接、最朴素的抒发。《诗经》作为第一部诗歌总集,收录了从西周到春秋中叶的三百零五篇作品,分为“风”、“雅”、“颂”三部分,其中的“风”,大多是采诗官从民间收集而来的民歌,真实反映了当时各地的风俗与民众的喜怒哀乐,这些诗歌,是生活最本真的记录。

诗歌的发展,始终与时代脉搏紧密相连,战国时期,屈原在南方楚地民歌基础上,创立了“楚辞”这一新诗体,《离骚》的瑰丽想象与深沉爱国情怀,开创了中国诗歌的浪漫主义传统,至唐代,格律诗的形成将中国古典诗歌推向了形式与艺术的巅峰,李白笔下的“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”,其豪放不羁与惊人想象力,正是盛唐气象的典型体现,而宋代词人如苏轼、辛弃疾,则将诗的意境融入长短句中,于“大江东去”的豪迈与“灯火阑珊处”的婉约间,展现了文人士大夫的复杂心境。

每一首经典诗作的诞生,都离不开其独特的创作背景,了解诗人生平、所处时代及具体创作情境,是深入理解诗歌内涵的钥匙,杜甫的“朱门酒肉臭,路有冻死骨”,若不知其创作于安史之乱前后,目睹了社会巨大动荡与民生疾苦,便难以体会其中沉郁顿挫的批判力量,南唐后主李煜的“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流”,字字血泪,正是亡国之痛催生出的绝唱,背景赋予了诗歌灵魂,让文字超越了简单的符号,成为承载历史与情感的容器。

品鉴:诗歌的艺术手法与意境营造

诗歌之美,很大程度上源于其精妙的艺术手法,这些手法是诗人锻造意象、传递情感的利器。

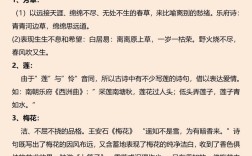

- 意象与意境:意象是融入诗人主观情感的客观物象,马致远的《天净沙·秋思》中,“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家”连续铺排多个意象,共同营造出萧瑟苍凉的意境,将天涯游子的孤寂愁苦渲染得淋漓尽致。

- 象征与隐喻:诗人常以此言彼,赋予寻常事物深厚内涵,屈原以“香草美人”象征高洁品格;于谦的《石灰吟》中,“粉身碎骨全不怕,要留清白在人间”,通篇以石灰自喻,表达了坚贞不屈的操守。

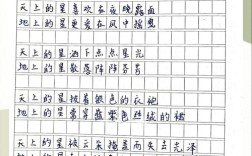

- 韵律与节奏:汉语诗歌,尤其是古典诗词,极具音乐性,平仄的交错、押韵的回环、节奏的顿挫,共同构成了诗歌内在的韵律美,朗读李清照的《声声慢》,“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚”,齿音字的大量运用,从声音层面就模拟出了一种冷清、抽噎的悲切感,增强了艺术感染力。

- 凝练与跳跃:诗歌语言力求以少总多,诗人会省略不必要的连接成分,使意象与情感之间形成跳跃,留给读者广阔的想象空间,欣赏诗歌,正需要调动自身的生活经验与情感积累,去填补这些空白,完成审美的再创造。

运用:让诗意浸润生活与表达

古典诗词并非博物馆里的陈列品,而是可以融入现代生活、提升个人表达力的鲜活资源。

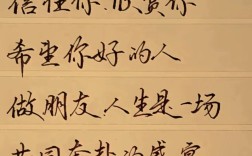

在日常沟通与写作中,恰当地引用诗句,能起到画龙点睛的作用,鼓励友人时,一句“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”(李白《行路难》),比简单的“加油”更具感染力与画面感,表达思念时,“晓看天色暮看云,行也思君,坐也思君”(唐寅《一剪梅》),其婉转深情远胜于直白的诉说,在描绘景色时,若心中存有王勃“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”的壮丽,或陶渊明“采菊东篱下,悠然见南山”的闲适,笔下的文字自然会多几分诗意与厚度。

更重要的是,学习诗歌是一个滋养心灵、提升审美与认知的过程,反复吟咏那些历经千百年淘洗而依旧熠熠生辉的诗句,能让我们在浮躁世界中寻得一方宁静,学会用更细腻的眼光观察生活,用更丰富的层次理解情感,苏轼在《和董传留别》中写道“粗缯大布裹生涯,腹有诗书气自华”,内在的诗书修养,确实能潜移默化地改变一个人的气质与谈吐。

诗歌,是民族文化的基因,是跨越千年的共情,它用最精炼的密码,封存了人类最普遍、最深刻的情感,当我们吟诵“床前明月光”时,便与千年前的李白共享了一缕乡愁;当我们感叹“人生若只如初见”时,便与纳兰性德产生了心灵的共振,这份穿越时空的感动,正是诗歌永恒的魅力所在,让我们常怀一颗诗心,在平仄韵律间感受汉语之美,在起承转合中体悟人生百态,让古老的诗句在现代生活中焕发新的生机。