每当重要纪念日来临,诗歌朗诵总是表达情感、凝聚力量的重要方式,在庆祝七十周年的庄严时刻,选择恰当的诗歌,并以合适的方式演绎,能够极大地增强活动的感染力,要达成这一目标,我们需要对诗歌本身有更深入的理解,这不仅关乎朗诵技巧,更关乎对作品灵魂的把握。

追溯源头:理解诗歌的“身世”

一首优秀的朗诵诗作,绝非凭空而来,它的诞生,往往与特定的时代脉搏紧密相连,理解其出处与创作背景,是赋予朗诵以生命力的第一步。

以诗人贺敬之的《回延安》为例,这首诗创作于1956年,是诗人阔别延安十年后重回故地的深情之作,延安,作为中国革命的圣地,承载着一代人的集体记忆与深厚情感,了解了这段历史背景,朗诵者在处理“心口呀莫要这么厉害地跳,灰尘呀莫把我眼睛挡住了……”这样的诗句时,才能真切体会到那份近乡情怯的激动与看到熟悉土地时近乎贪婪的凝视,声音的颤抖、节奏的急切便有了坚实的依托。

再比如郭小川的《向困难进军》,其创作背景是新中国成立初期,百废待兴,全国人民充满干劲建设祖国的火热年代,诗歌中那股磅礴的豪情、坚定的意志,正是时代精神的写照,朗诵者若不了解这份“建设新中国”的初心,很容易将诗歌处理成空洞的口号,无法传递出那种在废墟上建立新世界的、有血有肉的奋斗精神。

探寻作者的生平也同样重要,作者的人生经历、思想情感是孕育诗歌的土壤,同样是豪放,曹操《观沧海》中的“日月之行,若出其中;星汉灿烂,若出其里”展现的是政治家的雄才大略;而毛泽东《沁园春·雪》中的“数风流人物,还看今朝”则洋溢着革命家的无比自信,把握住作者独特的气质,朗诵时的气韵与格局才能精准定位。

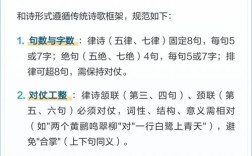

剖析肌理:掌握诗歌的“文法”

在深刻理解诗歌内涵之后,我们需要进一步分析其艺术手法,这是将内在理解转化为外在表现的关键桥梁,诗歌常用的艺术手法包括意象、韵律和修辞。

意象是诗歌中浸染了作者主观情感的客观物象,它是诗人与读者沟通的密码,在朗诵中,朗诵者需要在自己的脑海中清晰地“看到”这些意象,并用自己的声音将其“描绘”出来,在处理光未然《黄河大合唱》中“怒吼吧,黄河!”这样的句子时,脑海中不应只是一个抽象的名词,而应是奔腾咆哮、浊浪滔天的具体画面,声音自然就会充满力量感与冲击力。

韵律是诗歌的音乐性,古典诗词的平仄、对仗,现代诗歌的节奏、押韵,都是韵律的体现,优秀的朗诵不是简单地念字,而是要将这种音乐美展现出来,需要注意语句的轻重缓急、抑扬顿挫,在朗诵舒缓、深情的段落时,语速可放慢,声音可轻柔,营造出回味无穷的意境;而在朗诵激烈、高昂的段落时,语速可加快,音量可增强,形成排山倒海的气势。

修辞手法如比喻、拟人、排比等,能极大地增强语言的表现力,特别是排比句,在朗诵中能营造出层层递进、不断加强的语势,例如在朗诵“这是您七十年的风雨兼程,这是您七十年的壮丽辉煌,这是您七十年的奠基立业”这样的排比句时,可以通过逐句加强的语气和情感,将情绪推向高潮,达到震撼人心的效果。

付诸声音:实现从文本到艺术的升华

理解了“为何而写”,掌握了“如何写成”,最后一步便是“如何读好”,诗歌朗诵是一门再创作的艺术。

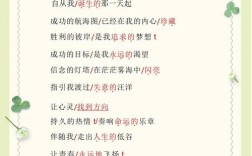

真挚的情感是朗诵的灵魂,所有的技巧都是为了服务于情感的表达,在准备阶段,朗诵者应反复诵读,潜心体会,让自己完全沉浸于诗歌的意境之中,与作者的情感产生共鸣,唯有先感动自己,才可能感动他人,在七十周年这样的主题下,那份对家国历史的敬畏、对发展成就的自豪、对未来前景的憧憬,应该是发自内心的自然流露。

清晰准确的语言是朗诵的基石,要做到字正腔圆,吐字归音清晰饱满,让听众听得清楚、听得明白,要善于运用停顿,停顿不仅是换气的需要,更是表达语义、营造氛围的重要手段,一个恰当的停顿,有时胜过千言万语,能营造出“此时无声胜有声”的艺术效果。

得体的态势语是朗诵的辅助,这包括眼神、表情、手势和体态,眼神应能与观众进行交流,传递诗歌中的情感;表情应随诗歌内容自然变化;手势要简洁、舒展,与语言内容相配合,起到强调和渲染的作用,而非多余的比划,整体的仪态应端庄、大气,与诗歌的庄重内容相匹配。

选择一首与七十周年主题契合的诗歌,深入探究它的故事,细心打磨它的表达,最终通过饱含深情的声音将它呈现出来,这个过程,本身就是对历史的一次致敬,对文化的一次传承,当声音与文字相遇,当情感与思想交融,诗歌便不再是静止的文字,而成为能够叩击心灵、凝聚力量的动人乐章,在这样一个具有纪念意义的时刻,让一首精心准备的诗歌,成为我们共同情感的最佳载体。