花草无言,却能通过历代文人墨客的笔触,传递出深邃的哲理与情感,撷取这些关于花草的名言警句,如同在时光花园中采撷珍露,既滋养心灵,也照亮生活,这些凝练的语句,不仅是文学宝库中的璀璨明珠,更蕴含着丰富的文化密码与人生智慧。

溯源:名言警句的出处与作者

理解一句名言,首先要回到它诞生的土壤,许多咏叹花草的经典名句,都深深植根于特定的历史背景与作者的个人际遇。

屈原在《离骚》中咏叹:“朝饮木兰之坠露兮,夕餐秋菊之落英。”这并非单纯的景物描写,而是诗人高洁人格的象征,在遭受放逐的困顿中,他以木兰、秋菊自喻,表达不与世俗同流合污的坚定志向,了解屈原的忠贞与坎坷,才能深刻体会这诗句中孤傲清高的精神内核。

周敦颐的《爱莲说》则创造了中国文学史上一个不朽的意象。“予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖。”这句名言之所以流传千古,不仅在于其描绘了莲花的形态之美,更在于它精准地传达了儒家思想中对君子品德的至高要求——在复杂环境中保持本真与纯净,周敦颐作为理学开山鼻祖,其哲学思想正是这句名言最坚实的基石。

再看白居易的“野火烧不尽,春风吹又生”,寥寥十字道尽了野草顽强的生命力,此诗写于诗人十六岁时,是为应对科举考试而作的习作,其中蕴含的关于生命韧性的哲理,超越了应试的初衷,成为激励无数逆境中人的精神力量。

深解:创作背景与意象选择

每一句经典名言的形成,都与作者当时的处境、心境以及时代风貌紧密相连,解读名言,就是解读一段浓缩的历史与情感。

陶渊明“采菊东篱下,悠然见南山”的闲适,必须放置于他辞官归隐、躬耕田园的人生选择中理解,菊花在这里不仅是秋日景物,更是诗人远离尘嚣、回归自然的精神寄托,这种物我两忘的境界,成为后世无数文人向往的生活理想。

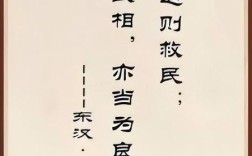

杜甫的“感时花溅泪,恨别鸟惊心”则展现了完全不同的情感维度,在安史之乱的动荡背景下,原本令人愉悦的花鸟景象,在忧国忧民的诗人眼中都染上了悲情色彩,这种“以乐景写哀”的手法,极大地增强了诗句的感染力,也让读者切身感受到那个时代的苦难。

不同花草被赋予不同的象征意义,这种选择绝非偶然,梅花常与坚贞不屈相连,如王安石的“遥知不是雪,为有暗香来”;竹子则象征虚心有节,如郑板桥的“千磨万击还坚劲,任尔东西南北风”,这些意象经过历代文人的反复吟咏与强化,已成为中华民族共同的文化记忆。

活用:名言警句的使用方法与技巧

将花草名言恰当地运用于现代生活与创作中,能让表达更具韵味与深度。

在文章写作中,引用花草名言可以起到画龙点睛的作用,比如论述坚韧不拔的主题,引用“野火烧不尽,春风吹又生”;探讨高洁品格时,引入“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”,这种引用不仅增强说服力,也提升文章的文化品位,关键在于选择与文章主题高度契合的名句,避免生搬硬套。

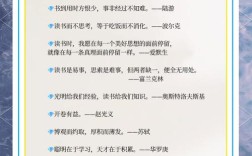

在日常交流中,适当运用这些名言也能提升沟通品质,鼓励朋友度过难关时,可以送上“宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来”的寄语;赞美他人低调内敛的品格,不妨用“空谷有幽兰,无人亦自芳”来表达,这种富有诗意的鼓励与赞美,往往比直白的语言更能触动人心。

园林设计、家居装饰中也可以融入这些文化元素,在书房悬挂“宁可食无肉,不可居无竹”的书法作品,在庭院中种植梅、兰、竹、菊“四君子”,都是将名言意境转化为现实景致的巧妙方式,营造出富有文化气息的生活空间。

创新:传统名言的现代诠释

经典名言的生命力在于常读常新,在当代语境下重新诠释这些花草名言,能使其焕发新的活力。

“落红不是无情物,化作春泥更护花”原本表达的是龚自珍虽辞官仍心系国家的情怀,今天我们可以将其理解为一种可持续发展的理念——万物循环、资源再生的生态智慧,这种解读既保留了原诗的意境,又赋予了其时代意义。

同样,“接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红”的壮丽景色,在生态意识觉醒的今天,也可以引发人们对自然环境保护的思考,当这样的美景变得越来越珍贵时,杨万里的诗句便成为唤醒生态保护意识的生动教材。

对于“梅花香自苦寒来”的现代解读,可以超越个人奋斗的层面,延伸到团队协作、创新突破等更广阔的领域,任何美好的成果都需要经历艰难的过程,这一核心思想在不同时代都有着丰富的应用场景。

徜徉在花草名言构筑的文化园林中,我们不仅欣赏到语言艺术的精妙,更感受到古今情感的共鸣,这些经过时间淬炼的语句,如同种子般在我们心田生根发芽,在不同的时代绽放出新的思想之花,真正理解并善用这些智慧结晶,需要我们在品味其文学之美的基础上,深入探究其文化渊源,并赋予其符合时代精神的新内涵,当传统的花草意象与当代人的生活智慧相互交融,这些古老的名言将继续为我们提供精神的滋养与前行