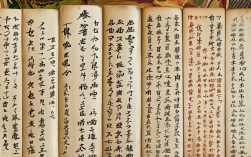

什么是诗歌的形象?

在诗歌中,“形象”是一个广义的概念,它并不仅仅指人物的外貌或肖像,它是指诗人通过艺术构思,将生活中的物象、事件、情感等主观与客观相结合,创造出来的具体、可感、富有意蕴的艺术画面或情景。

形象就是诗人在诗中“画”出来的东西,这个“东西”可以是:

- 人:如《静夜思》中的“我”(游子)。

- 物:如《咏鹅》中的“鹅”,《石灰吟》中的“石灰”。

- 景:如《春晓》中的“春夜雨景”,《枫桥夜泊》中的“月落乌啼霜满天”。

- 事/场景:如《过故人庄》中的“故人庄宴饮”场景。

- 象征性意象:如“松树”象征坚贞,“柳树”象征离别,“月亮”象征思乡。

为什么要分析诗歌的形象?

分析形象是解读诗歌的钥匙,它能帮助我们:

- 把握诗歌主旨:形象是诗人情感的寄托点,通过分析形象,我们能窥见诗人所要表达的思想、情感和哲理。

- 感受诗歌意境:形象是构成诗歌意境的基本单位,多个形象组合在一起,营造出独特的艺术氛围和境界,如雄浑、悲凉、恬淡、欢快等。

- 理解艺术手法:分析形象的过程,也是识别诗人所运用的艺术手法的过程,如比喻、拟人、象征、对比等。

- 获得审美体验:形象具有直观性和感染力,分析形象能让我们“身临其境”,与诗人产生情感共鸣,从而获得美的享受。

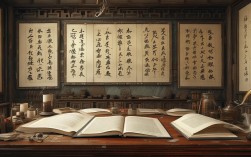

如何系统分析诗歌的形象?(分析框架)

你可以遵循以下四个步骤,层层递进地进行分析:

第一步:识别与筛选——找出诗中的核心形象

通读全诗,找出诗中描绘的具体事物,不是所有形象都同等重要,你需要筛选出核心形象,核心形象通常是:

- 反复出现的。

- 贯穿全诗的。

- 和主旨紧密相关的。

- 诗人情感最集中投射的。

例如:在王维的《山居秋暝》中,你可以找出“空山”、“新雨”、“明月”、“清泉”、“浣女”、“渔舟”等,空山”和“新雨”是整个场景的基调,是核心形象。

第二步:描绘与还原——理解形象的表层特征

这是对形象的“客观”分析,你需要:

- 看形态:这个形象长什么样?有什么特点?(颜色、大小、形状、动作等)

- 听声音:它发出了什么声音?(是鸟鸣、风声,还是无声?)

- 感氛围:这个形象营造了怎样的氛围?(是宁静、喧闹、凄凉,还是生机勃勃?)

例如:分析李清照《声声慢》中的“梧桐”。

- 形态:“梧桐更兼细雨”,是高大、挺拔的树木,上面挂着细密的雨丝。

- 声音:“点点滴滴”,雨打在梧桐叶上,发出连绵不绝、凄清的声响。

- 氛围:整个画面是萧瑟、凄冷、孤独的。

第三步:挖掘与阐释——探究形象的深层意蕴

这是分析的关键,也是从“看懂”到“看透”的飞跃,你需要思考:

- 象征与比喻:这个形象是否在象征某种品格、情感或哲理?

- 示例:于谦《石灰吟》中的“石灰”,它“千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲”,形象本身就象征着诗人不畏艰难、不怕牺牲、坚守清白的崇高气节。

- 情感与寄托:诗人通过这个形象,寄托了怎样的情感?(是喜悦、悲伤、愤懑,还是闲适?)

- 示例:马致远《天净沙·秋思》中的“枯藤、老树、昏鸦”,这些萧瑟的景象,共同寄托了游子深重的羁旅之愁和思乡之情。

- 人物身份与性格:如果形象是人,他/她具有怎样的身份、性格和内心世界?

- 示例:杜甫《春望》中的“白头搔更短,浑欲不胜簪”,通过一个“搔头”的动作和“白发稀疏”的细节,刻画出一个因战乱而忧国忧民、心力交瘁的诗人形象。

- 时代与社会背景:这个形象是否反映了特定的时代特征或社会现实?

- 示例:杜甫《石壕吏》中的“老妇致词”这一场景,形象地反映了安史之乱时期社会的动荡和百姓的深重苦难。

第四步:整合与评价——分析形象的组合效果与艺术作用

将你对单个形象的分析整合起来,从整体上把握。

- 形象组合:诗中的多个形象是如何组合在一起的?它们之间是什么关系?(是对比、衬托,还是并列?)

- 示例:杜甫《绝句》中的“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”,近景的“黄、翠”与远景的“白、青”形成色彩对比,“鸣”的静与“上”的动形成动静结合,构成了一幅生机勃勃、明媚和谐的春景图。

- 艺术效果:这些形象共同营造了怎样的意境?对表达主旨起到了怎样的作用?

- 示例:在《山居秋暝》中,诗人描绘了“明月松间照,清泉石上流”的清幽之景和“竹喧归浣女,莲动下渔舟”的淳朴之人景,共同营造了一种空灵、静谧、祥和的世外桃源般的意境,表达了诗人对官场的厌倦和对田园生活的无限向往。

实战演练:分析李商隐《无题·相见时难别亦难》

相见时难别亦难,东风无力百花残。 春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。 晓镜但愁云鬓改,夜吟应觉月光寒。 蓬山此去无多路,青鸟殷勤为探看。

分析步骤:

-

识别核心形象:

- 离别场景(整体氛围)

- 东风、百花(自然景物)

- 春蚕、蜡炬(核心象征物)

- 晓镜、云鬓(人物细节)

- 蓬山、青鸟(神话意象)

-

描绘表层特征:

- 春蚕:不停地吐丝,直到死亡。

- 蜡炬:燃烧自己,流出蜡油,直到燃尽。

- 晓镜:清晨照镜子,看到乌黑的鬓发变得斑白。

- 蓬山、青鸟:遥远仙山中的信使。

-

挖掘深层意蕴:

- 春蚕:象征诗人对爱情的忠贞不渝。“丝”谐音“思”,指思念。

- 蜡炬:象征诗人燃烧自己、奉献一切的痴情。“泪”指蜡油,也象征悲伤的眼泪。

- 晓镜、云鬓改:通过细节描写,表现因思念和离别而带来的容颜憔悴、时光流逝之苦。

- 蓬山、青鸟:用神话典故,表达对所爱之人的深切思念和无法相见的无奈,蓬山遥远,相见无期,只能寄托于神话中的信使。

-

整合与评价:

- 形象组合:诗歌将自然之景(百花残)、生活之象(春蚕、蜡炬)、人物之态(云鬓改)和神话之景(蓬山、青鸟)巧妙地融合在一起。

- 艺术效果:这些形象共同营造了一种哀婉、缠绵、执着的意境,特别是“春蚕”和“蜡炬”这两个千古名句,将抽象的思念和忠贞之情化为具体可感的形象,情感表达得淋漓尽致、惊心动魄,成为歌颂爱情的绝唱。