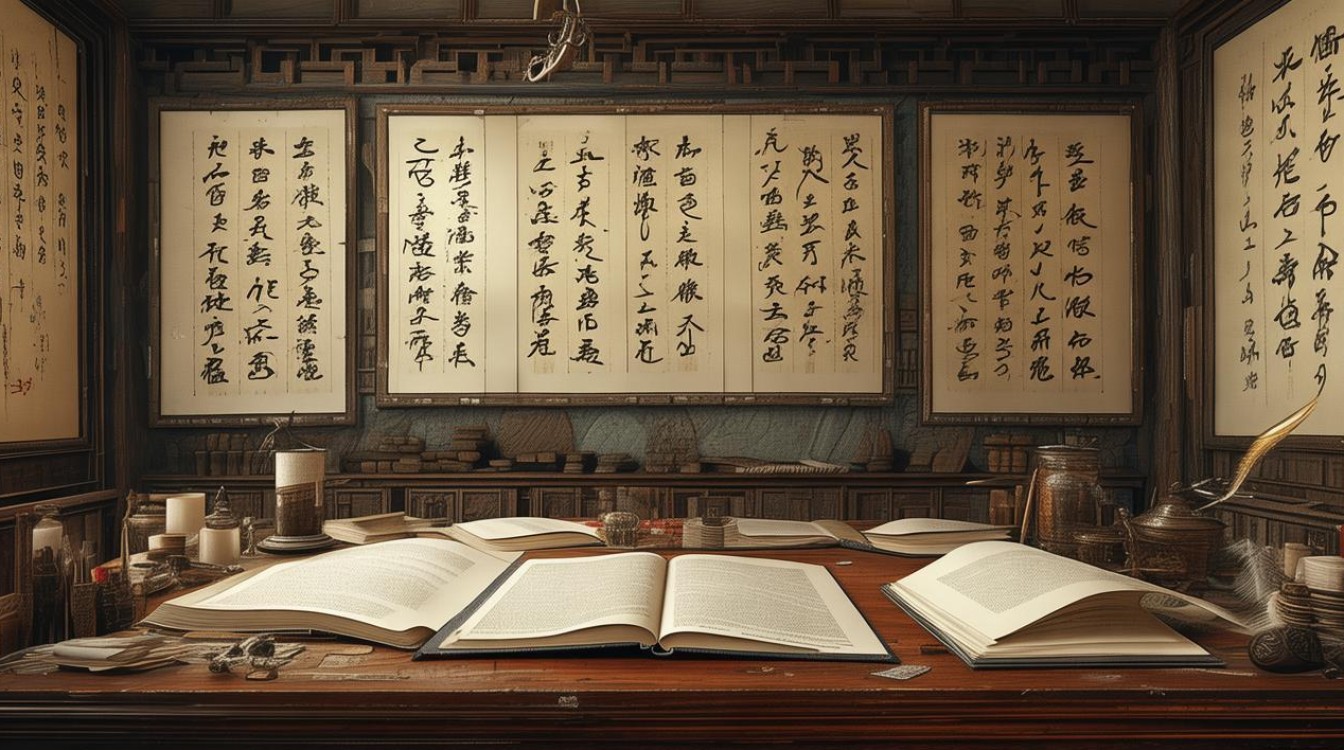

第一部分:什么是“杂诗”?—— 概念与源流

“杂诗”的“杂”,首先体现在其内容的不拘一格上,它可以是诗人一时兴起的即景抒怀,是深夜不寐的零碎思绪,是旅途中的偶得,是人生感悟的片段,甚至是练习写作时的随手涂鸦,因为内容庞杂,无法用一个统一的主题来命名,故称之为“杂”。

这看似“杂乱无章”的体裁,其内核却有着惊人的一致性,即“不杂”,所有优秀的“杂诗”,都贯穿着诗人最真挚、最个人化的情感和思考,它们是诗人内心世界的“碎片”,但这些碎片拼凑起来,往往比那些精心雕琢的宏大叙事更能揭示诗人的灵魂。

源流与发展:

- 起源:“杂诗”的概念最早可以追溯到《诗经》,但作为一种成熟的诗歌体式和自觉的创作意识,则是在魏晋南北朝时期臻于成熟,这一时期社会动荡,文人生命无常之感强烈,加上玄学兴起,促使他们将目光从外部的社会政治转向内在的个体生命与情感,那些不拘格律、直抒胸臆的短小诗篇便大量涌现。

- 高峰:陶渊明是“杂诗”的集大成者,他的《杂诗十二首》将这种体裁提升到了一个新的高度,他的杂诗,语言质朴自然,意境深远,将田园生活的宁静、时光流逝的感慨、人生价值的追问融为一体,充满了哲理思辨。

- 唐代:唐代诗人继承并发展了“杂诗”传统。王维的《杂诗》(“君自故乡来”)以白描手法写尽思乡之情;杜甫的《杂诗》(“近泪无干土”)沉郁顿挫,饱含家国之痛,唐代的杂诗,情感更为丰富,艺术手法也更为多样。

- 宋以后:宋代以后,“杂诗”依然是文人重要的抒情载体,但更多地向“绝句”和“词”的短小形式靠拢,成为文人记录生活点滴、抒发瞬时感悟的重要方式。

第二部分:如何鉴赏“杂诗”?—— 核心方法与角度

鉴赏“杂诗”,不能像分析叙事长诗那样去寻找完整的故事线,而应像鉴赏一幅印象派画作,去捕捉其瞬间、片段、氛围和情感。

捕捉“瞬间感”与“画面感”

“杂诗”往往是诗人抓住生活中的一个“瞬间”有感而发,鉴赏时要先还原这个瞬间,想象当时的场景。

经典案例:王维《杂诗二首·其二》

君自故乡来,应知故乡事。 来日绮窗前,寒梅著花未?

鉴赏分析:

- 瞬间还原:一个游子遇到了一位来自故乡的故人,这个场景非常日常,却蕴含着巨大的情感张力。

- 画面感:诗中没有描绘游子的表情,也没有写故人的回答,但我们可以清晰地“看到”一个急切、深情的游子形象,他/她最关心的不是故乡的宏大变迁,而是“绮窗前”那株寒梅是否开花了。

- 情感核心:这个问题看似微不足道,却将诗人对故乡最细腻、最温暖的思念具象化了,梅花是故乡风物的象征,是童年记忆的载体,问“梅”,即是问故乡的一切,问那份未曾改变的温情,这种以小见大、以微知著的手法,正是“杂诗”的魅力所在。

品味“情感”与“哲思”的交织

“杂诗”的情感是真实的、私密的,常常伴随着对生命、时间、宇宙的哲学思考。

经典案例:陶渊明《杂诗·其一》

人生无根蒂,飘如陌上尘。 分散逐风转,此已非常身。 落地为兄弟,何必骨肉亲! 得欢当作乐,斗酒聚比邻。 盛年不重来,一日难再晨。 及时当勉励,岁月不待人。

鉴赏分析:

- 情感基调:开篇即以“无根蒂”、“陌上尘”为喻,奠定了全诗悲凉、虚无的情感基调,诗人深刻感受到人生的漂泊不定和身不由己。

- 哲思升华:从对个体命运的悲叹,诗人笔锋一转,提出了“落地为兄弟,何必骨肉亲”的社会理想,既然血缘不可靠,那么萍水相逢的邻里情谊更显珍贵,这是一种乱世中对人与人之间真诚关系的渴望。

- 行动宣言:最后四句是全诗的高潮,也是陶渊明人生态度的集中体现,既然生命短暂,与其沉溺于虚无,不如“得欢作乐”,珍惜当下,及时“勉励”,这种从悲凉中生发出的积极与豁达,展现了诗人强大的精神力量。

分析“语言”与“结构”的“散”与“凝”

“杂诗”的结构看似“散”,但内在的气韵是“凝”的,语言则追求质朴自然,不事雕琢。

经典案例:杜甫《杂诗》(近泪无干土)

近泪无干土,低空有断云。 坐对啼乌迹,行思食蘋蘩。 故乡行万里,日暮隐柴门。

鉴赏分析:

- 结构之“散”:这首诗由四个看似独立的意象组成:泪与土、断云、啼乌的足迹、祭祀用的蘋蘩、远方的故乡、日暮的柴门,这些意象之间没有严密的逻辑递进,而是像蒙太奇一样并置。

- 气韵之“凝”:所有意象都统一在“沉痛的思乡与哀悼”这一核心情感之下,泪水浸湿了泥土,天上的云也仿佛在悲泣;看到乌鸦的足迹,便想起祭祀先人的场景;身在万里之外,故乡的柴门在暮色中若隐若现,这种“形散神不散”的结构,将诗人浓得化不开的哀思层层叠加,极具感染力。

- 语言之“质”:语言极其朴素,如“无干土”、“有断云”,但每一个字都千钧之力,准确传达出那种绝望与孤独。

第三部分:—“杂诗”的艺术价值

“杂诗”是中国古典诗歌中一个极具生命力的体裁,它的价值在于:

- 真实性的胜利:它摒弃了宏大叙事的矫饰,回归到个体生命的本真体验,为我们提供了理解古代诗人内心世界的最直接窗口。

- 形式的解放:它打破了题材和格律的束缚,给了诗人最大的创作自由,使得诗歌可以随时随地记录灵感,成为“心灵的日记”。

- 艺术的凝练:由于篇幅短小,它要求诗人必须在最精炼的语言和最典型的意象中,承载最丰富的情感和最深刻的思考,这对诗人的艺术功力是极大的考验。

鉴赏“杂诗”,就像与一位古人进行跨越时空的私密对话,你需要放下对“宏大意义”的苛求,静下心来,去感受他/她那一刻的呼吸、心跳和眼神,在那些看似零散的词句背后,跳动的是一颗颗真实、鲜活、有温度的灵魂。