《宿府》

【唐】杜甫

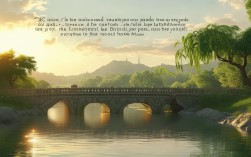

清秋幕府井梧寒, 独宿江城蜡炬残。 永夜角声悲自语, 中天月色好谁看? 风尘荏苒音书绝, 关塞萧条行路难。 已忍伶俜十年事, 强移栖息一枝安。

逐句赏析

首联:清秋幕府井梧寒,独宿江城蜡炬残。

- 解说: 时值清冷的秋季,幕府(官署)院中的井边和梧桐树都透着寒意,我独自一人在这江边的城池里值夜,桌上的蜡烛也快要燃尽了。

- 赏析: 开篇即景,奠定了全诗凄清、孤寂的基调。“清秋”、“井梧寒”不仅是写景,更是写心境,暗示了诗人内心的凄凉与悲怆。“独宿”二字,直接点明了孤独的状态。“蜡炬残”更是双关,既是实景,也象征着自己生命与希望的燃尽,孤独长夜,唯有残烛相伴。

颔联:永夜角声悲自语,中天月色好谁看?

- 解说: 漫漫长夜里,凄凉的号角声仿佛在独自悲鸣,天空中一轮明月多么美好,可又能给谁看呢?

- 赏析: 这是千古传诵的名联,将内心的孤独与外在的景物完美融合。“永夜”与“角声”相和,渲染出一种无边无际的悲凉。“悲自语”三字,将号角声人格化,仿佛整个世界都在为诗人的遭遇而悲鸣,更添孤寂,下句“中天月色好谁看”是千古一问,月亮虽美,却是无情之物,它的美好反衬出诗人的形单影只,这一问,问天,问月,也问自己,充满了无人理解的深沉苦闷。

颈联:风尘荏苒音书绝,关塞萧条行路难。

- 解说: 战乱的风尘已经持续了多年,家乡的音信早已断绝,边关要塞一片萧条,回家的道路更是艰难无比。

- 赏析: 诗人的思绪从眼前的值宿之地,转向了更广阔的家国背景。“风尘荏苒”点明了安史之乱后天下动荡的时局,这是他个人悲剧的根源。“音书绝”是身处乱世中游子的普遍痛苦,与家人失联,漂泊无依。“关塞萧条”描绘了战后的残破景象,“行路难”则化用李白诗句,道尽了归乡无望的现实,这一联,将个人的孤独与时代的苦难紧密相连,使诗歌的意境更加宏大,情感更加沉郁。

尾联:已忍伶俜十年事,强移栖息一枝安。

- 解说: 流离漂泊、孤苦伶仃的生涯,我已经默默忍受了十年,不过是勉强在这官署的“一枝”上,暂时找到一个栖身之所罢了。

- 赏析: 尾联是全诗情感的总括和升华。“伶俜”(líng pēng)意为孤独的样子,“十年事”概括了自安史之乱以来颠沛流离的漫长岁月,一个“忍”字,写尽了诗人的坚韧与无奈,最后一句用了一个非常精妙的比喻——“强移栖息一枝安”,这个“一枝”化用了《庄子·逍遥游》中“鹪鹩巢于深林,不过一枝”的典故,意思是,鹪鹩这种小鸟,即使拥有整个森林,也只需要一根树枝来筑巢,杜甫用来自比,说自己现在这个有俸禄的闲职,就像鹪鹩找到的一根树枝,只是一个临时的、勉强的安身之所,这既是对自己现状的自嘲,也深刻地表达了他内心的失落与不甘,他渴望的不是“一枝”之安,而是能实现政治理想的广阔天地。

艺术特色

- 情景交融,意境凄清: 全诗以“清秋”、“寒梧”、“残烛”、“角声”、“月色”等意象,层层渲染,营造出一种孤寂、凄凉、沉郁的意境,景即是情,情即是景。

- 对仗工稳,情感递进: 颔联“永夜角声悲自语,中天月色好谁看”对仗极为工整,且一悲一喜,以乐景写哀情,将孤独感推向极致,颈联“风尘荏苒音书绝,关塞萧条行路难”由个人扩展到家国,情感层层递进。

- 用典精妙,含蓄深沉: 尾联用“鹪鹩一枝”的典故,含蓄而深刻地表达了自己对现状的无奈和对理想的坚守,言有尽而意无穷。

主旨思想

这首诗通过描写一个秋夜在幕府中独宿的所见所闻所感,抒发了诗人漂泊无依的孤独感、壮志难酬的苦闷感以及对国家前途命运的忧虑,杜甫身处逆境,却依然心系天下,这种深沉的家国情怀与个人不幸遭遇的交织,使得这首诗具有了震撼人心的力量,也让我们看到了一个伟大诗人复杂而真实的内心世界。