高考语文试卷中,诗歌鉴赏始终是检验学生文学素养的重要环节,2015年全国各地高考卷的诗歌题目,既延续了传统鉴赏体系的严谨性,又展现出对创新思维的呼唤,掌握这类题目的解答方法,需要从诗歌的本体特征出发,构建系统的鉴赏框架。

把握诗歌的时空坐标

每首诗歌都是特定历史环境下的产物,了解作品创作背景如同掌握打开诗意大门的钥匙,李白的《行路难》写于仕途受挫之际,长风破浪会有时”的豪言,既是对自身理想的坚守,也是对时代局限的超越,杜甫的《春望》创作于安史之乱期间,“国破山河在”的沉痛,正是时代苦难在诗人笔下的投影。

创作背景包含时代环境与个人境遇双重维度,盛唐诗歌多昂扬奋发,南宋诗词常忧国忧民,这种时代气质会自然渗透进作品之中,诗人的个人经历同样关键,宦海浮沉、羁旅愁思、田园闲趣等不同生活体验,会形成截然不同的创作视角,把握这双重维度,才能准确理解诗歌的情感基调。

解析作者的创作图谱

诗歌是诗人精神世界的具象化表达,熟悉诗人的创作风格与人生轨迹,能帮助我们更精准地把握作品内涵,王维笃信佛教,其山水诗充满禅意,“明月松间照,清泉石上流”的意境空灵超脱,苏轼生性豁达,即使被贬黄州仍能写出“一蓑烟雨任平生”的洒脱之句。

在鉴赏过程中,我们需要建立诗人与作品的对应关系,李商隐诗歌的含蓄朦胧、杜牧咏史诗的深刻犀利、李清照后期词的沉郁苍凉,这些鲜明的个人风格都是解题的重要线索,当在考场上遇到熟悉诗人的作品,这些知识储备能迅速激活鉴赏思路。

探究意象的传承与创新

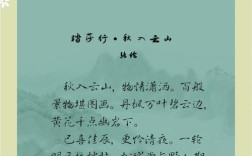

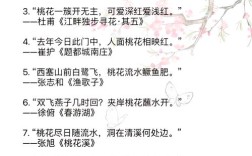

中国古典诗歌建立了一套丰富的意象系统,这些意象在长期使用过程中,形成了相对稳定的象征意义,明月常寄托思乡之情,杨柳多表达离别之意,菊花象征隐逸情怀,梅花代表高洁品格。

值得注意的是,诗人会在传统基础上进行个性化创造,同样是描写秋天,刘禹锡的“我言秋日胜春朝”一反悲秋传统,展现出豪迈胸襟,陶渊明的“采菊东篱下”将日常劳动诗化,赋予菊花新的文化内涵,在解读意象时,既要了解传统寓意,也要关注诗人的独特运用。

品鉴艺术手法的表现力

诗歌艺术手法的运用,是诗人将情感转化为审美形式的关键,比喻、拟人、夸张等修辞手法能增强形象性;借景抒情、托物言志、用典等表现手法能拓展意境深度。

以用典为例,辛弃疾《永遇乐·京口北固亭怀古》连用多个历史典故,既深化了怀古伤今的主题,又隐含着对现实的深刻关切,对仗手法在律诗中尤为重要,“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”中数字、颜色、动作的巧妙对应,形成视觉与听觉的双重美感。

构建系统的鉴赏路径

面对高考诗歌鉴赏题,需要建立清晰的解题思路,首先进行整体感知,把握诗歌题材与情感基调,山水田园诗追求自然之美,边塞诗展现军旅生活,咏史诗借古讽今,送别诗抒发离情。

其次进行细部分析,重点关注精炼传神的字词,王安石“春风又绿江南岸”的“绿”字,贾岛“僧敲月下门”的“敲”字,这些精心锤炼的字眼往往成为理解诗意的关键。

最后进行整合表达,将零散的分析组织成连贯的鉴赏文字,注意结合具体诗句展开论述,避免空泛的评价,比如分析诗歌情感,不仅要指出是“忧国忧民”,更要说明从哪些词句体现出来,这种情感是如何层层深化的。

提升文学素养的实践方法

扎实的诗歌鉴赏能力需要长期积累,建议建立诗歌阅读笔记,按时代、作者、主题等分类整理,经常进行对比阅读,将同一诗人的不同作品比较,或将不同诗人的同类题材对照,比如对比岑参与高适的边塞诗,能更清晰地把握各自的风格特色。

在日常训练中,可以尝试模仿高考题型自设问题:这首诗运用了哪些表现手法?某个字词的妙处何在?诗歌表达了怎样的思想感情?通过这种主动思考,能有效提升解题能力。

理解古典诗歌需要心灵的共鸣,当我们跨越时空与诗人对话,不仅能提高应试能力,更能获得审美享受与精神滋养,在快节奏的现代生活中,古典诗词为我们保留了一片心灵净土,这是中华文明馈赠给每个学子的宝贵财富。