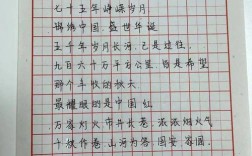

在中国文学的长河中,有一类作品如同涓涓细流,始终温润着人们的心灵——那就是描写母亲的诗歌,这类诗词跨越千年,依然闪耀着人性的光辉,成为中华文化不可或缺的一部分,就让我们一起走进这个充满温情的文学世界,探寻母亲主题诗歌的独特魅力。

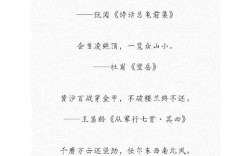

母亲主题的诗歌最早可追溯至《诗经》中的篇章。《诗经·小雅·蓼莪》写道:“蓼蓼者莪,匪莪伊蒿,哀哀父母,生我劬劳。”这首距今两千多年的诗歌,以质朴的语言表达了子女对父母养育之恩的感念,诗中“父兮生我,母兮鞠我”的句子,将母亲抚育孩子的辛劳描绘得淋漓尽致,这首古老的诗篇奠定了中国母亲题材诗歌的基调——感恩与思念。

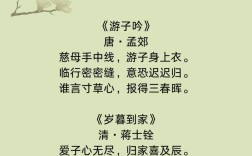

唐代诗人孟郊的《游子吟》无疑是这类诗歌中最负盛名的代表作。“慈母手中线,游子身上衣,临行密密缝,意恐迟迟归。”这四句诗描绘了母亲为即将远行的儿子缝制衣裳的场景,字里行间浸透着母爱的细腻与深沉,孟郊一生坎坷,年近五十才得中进士,这首诗创作于他任职溧阳期间,饱含了对母亲多年养育之恩的深切感念,诗歌最后两句“谁言寸草心,报得三春晖”用比喻手法,将子女比作小草,母爱比作春阳,形象地表达了母爱的博大与子女难以回报的感慨。

宋代与明清时期,母亲题材的诗歌继续发展,王安石《十五》、黄景仁《别老母》等作品,都以真挚的情感打动人心,值得一提的是,这些诗歌大多创作于诗人离家远游或仕途辗转之时,是游子思乡念母情感的自然流露。

欣赏母亲主题的诗歌,需要掌握几个关键技巧,首先是把握诗歌中的意象,母亲诗歌常出现“线”、“衣”、“炊”、“灯”等意象,这些日常生活中的物品被赋予了深厚的情感内涵,如《游子吟》中的“线”与“衣”,不仅是实物,更是母爱的象征,其次是理解诗歌的表达手法,母亲诗歌多采用白描手法,用最朴实的语言描绘最真实的情感,比喻、对比等修辞也常见于这类作品。

创作母亲题材的诗歌时,可以从日常生活中汲取灵感,母亲的一个眼神、一句叮咛、一个动作,都可能成为诗歌的素材,重要的是要融入真情实感,避免空洞的赞美,可以学习古人“即事抒情”的写法,通过具体场景表达抽象情感。

现代诗人也创作了许多优秀的母亲题材诗歌,这些作品在继承传统的同时,融入了现代人的情感体验和表达方式,阅读这些诗歌,我们能感受到母爱的永恒与时代的变化。

在互联网时代,母亲题材的诗歌焕发出新的生命力,这些古典诗词被谱曲传唱,制作成短视频,以各种形式在网络上传播,了解这些诗歌的创作背景和艺术特色,不仅能提升我们的文学素养,也能让我们在快节奏的现代生活中,找到情感的慰藉和精神的依托。

母亲主题的诗歌是中华文化的瑰宝,它们以最朴素的语言,表达了最深厚的情感,每一次阅读,都是与古人情感的共鸣;每一次品味,都是对母爱伟大的再认识,在这个信息爆炸的时代,这些经过时间洗礼的诗歌依然闪耀着不朽的光芒,提醒我们珍视那份最纯粹、最无私的母爱。