诗歌是人类情感与智慧的结晶,它以凝练的语言、丰富的意象传递着跨越时空的共鸣,当我们翻开一本现代诗歌集,扑面而来的不仅是文字排列的艺术,更是一个时代的心跳与呼吸。

溯源:从古典到现代的嬗变之路

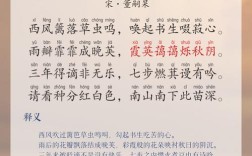

现代诗歌的诞生并非凭空出现,它既是对古典诗词格律的突破,也是对西方诗歌思潮的回应,五四新文化运动时期,胡适的《尝试集》作为中国第一部白话诗集,打破了千年格律的束缚,让诗歌走向更自由的语言表达,同一时期,郭沫若《女神》以火山喷发般的激情,开辟了浪漫主义的新境界,而李金发引入法国象征主义手法,则为中国现代诗注入了朦胧含蓄的美学基因。

这些先驱者的探索证明:现代诗歌的革新始终建立在对传统的创造性转化之上,它保留了古典诗歌的意境营造传统,却以更灵活的形式承载当代人的情感体验。

解码:读懂诗作的三个密钥

要真正读懂现代诗歌,需要掌握三个核心要素:

意象系统的构建,北岛的《回答》中"卑鄙是卑鄙者的通行证,高尚是高尚者的墓志铭",通过悖论式意象揭露了特定年代的荒诞,意象不再是单纯的比喻,而是诗人重构世界的方式。

语言的重组艺术,顾城的"黑夜给了我黑色的眼睛/我却用它寻找光明",通过违反常规的词语搭配,创造出全新的感知维度,现代诗歌常常通过打破语法常规来拓展表达的边界。

节奏的现代转化,虽然摆脱了固定格律,但优秀现代诗依然讲究内在韵律,余光中的《乡愁》通过"小时候""长大后"的递进式结构,形成如泣如诉的情感节奏,这种音乐性不再依赖平仄对仗,而是源于情感的自然流动。

创作:从灵感到成诗的实践路径

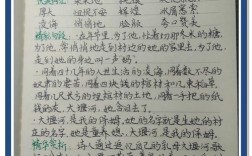

诗歌创作是感受力与技艺的双重修炼,初学者可从这些方法入手:

观察日常中的诗意瞬间,一棵在墙缝中生长的野草,地铁站台转瞬即逝的对视,这些碎片都可能成为诗的种子,重要的是培养发现诗意的敏感度。

掌握现代诗歌的基本技巧,学会运用通感——将听觉转化为视觉形象;善用留白——在言外营造更广阔的想象空间;尝试陌生化处理——让熟悉的事物呈现出新的面貌。

重视修改的过程,好诗多是改出来的,完成初稿后,不妨放一放再回看,调整冗余词句,打磨核心意象,让每个字都在作品中不可替代。

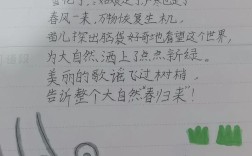

鉴赏:进入诗世界的多维视角

鉴赏现代诗歌需要打破"读不懂"的焦虑,建议采用这样的方法:

初次阅读时,不必强求理解每个字句,而是感受诗歌传递的整体氛围,像听音乐一样,先捕捉其情感基调。

再次细读时,关注特别触动你的词句或意象,这些往往是理解诗歌的钥匙,同时注意诗人使用的技巧,思考这些手法如何增强表达效果。

将诗歌放在更广阔的语境中理解,了解创作年代、诗人生平固然重要,但更要结合自身的生命体验去解读,你的个人经历与诗歌产生的共鸣,同样是有效的理解方式。

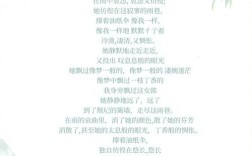

对话:诗歌与当代生活的相遇

在信息爆炸的时代,诗歌以其独特的凝练与深刻,为浮躁的生活提供了一片宁静之地,读诗不必正襟危坐,可以在通勤地铁上用手机读一首短诗,在睡前品味几行诗句,让诗歌自然融入日常生活。

创作诗歌也不再是遥不可及的事,随时记录灵感的碎片,定期整理这些素材,每个人都可以开始自己的诗歌实践,重要的是保持对世界的惊奇感,和对语言的新鲜感。

真正的好诗能在个体表达与普遍情感之间找到平衡点,它既深刻又通俗,既个人又共通,当我们被某首诗打动,实际上是在诗中认出了自己未曾言说的那部分心灵。

诗歌最终要回到对生命的关照,它不提供标准答案,而是开启新的思考维度,在这个变化加速的时代,诗歌让我们在语言中重新发现生活的质感,在表达中确认存在的价值,这或许就是为什么,在所有的艺术形式中,诗歌始终保持着如此鲜活的生命力——它直抵人心最深处的共鸣。