诗歌是中华文化的瑰宝,承载着千年智慧与情感,掌握诗歌的学习方法,不仅能提升文学素养,更能帮助我们理解历史与人性,本文将从诗歌的起源、作者生平、创作背景、鉴赏技巧及表现手法等方面,系统介绍如何深入研习诗歌。

诗歌的起源与演变

中国诗歌的源头可追溯至先秦时期的《诗经》。《诗经》收录了西周至春秋中叶的民间歌谣、宴饮乐歌与祭祀颂词,以四言为主,开创了“赋比兴”的表现传统,战国时期,屈原在楚地民歌基础上创作《离骚》,以瑰丽想象与香草美人意象,奠定了浪漫主义诗歌的基石,汉乐府诗则聚焦社会现实,如《孔雀东南飞》通过叙事展现生活百态,至唐代,近体诗形成严格的格律规范,宋词依曲牌填词,元曲加入口语化表达,明清诗歌延续传统并融入批判精神,这一脉络构成了诗歌的演变轨迹。

理解作者与时代背景

诗歌是作者思想与时代风貌的结晶,以杜甫为例,其“朱门酒肉臭,路有冻死骨”的批判锋芒,与安史之乱后社会动荡密不可分,若不了解杜甫历经战乱、漂泊西南的经历,便难以体会《春望》中“国破山河在”的沉痛,同样,李商隐的无题诗充满朦胧意象,与其身处牛李党争的压抑环境相关,研读诗歌时,需结合作者生平与历史事件:苏轼的《念奴娇·赤壁怀古》写于乌台诗案后,既有对三国英雄的追慕,亦含自我开解的豁达,建议通过史书、年谱或权威传记拓展背景知识,避免孤立解读文本。

解析诗歌的创作情境

每首诗歌的诞生都有特定契机,王维《送元二使安西》是为友人出塞而作的赠别诗,唐代边塞与长安相距千里,此去难卜归期,诗中“西出阳关无故人”的悲凉才显得真切,白居易的《琵琶行》创作于江州贬所,夜遇琵琶女的经历触发了“同是天涯沦落人”的共鸣,理解创作情境需关注三点:一是具体时间与地点,如李清照《夏日绝句》写于南渡后,借项羽讽喻南宋懦弱;二是社会氛围,如陆游《示儿》凝聚着中原未复的遗恨;三是个人心境,如陶渊明《归园田居》源自辞官归隐的解放感,通过细节还原现场,方能触及诗歌内核。

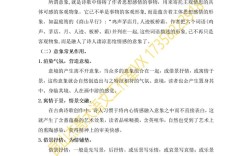

掌握鉴赏方法与技巧

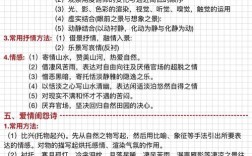

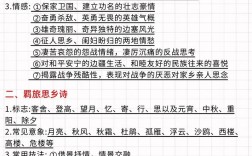

鉴赏诗歌需从语言、意象、情感三层入手。

- 语言分析:关注词句的精炼性与音乐性,杜甫“星垂平野阔,月涌大江流”中,“垂”“涌”二字活化天地交映的动势;李清照“寻寻觅觅,冷冷清清”用叠词强化孤寂感,同时注意格律特点:律诗中间两联需对仗,绝句讲究起承转合,词则依牌式定平仄。

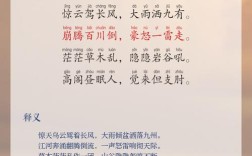

- 意象解读:诗歌常借物象传递情思,马致远《天净沙·秋思》以“枯藤老树昏鸦”构建苍凉图景,苏轼以“明月夜,短松冈”寄托悼亡之痛,意象往往具有象征性,如梅花喻高洁,柳枝代离别。

- 情感把握:通过反复吟诵体会诗境,李白《将进酒》的狂放需高声朗读方能感受其激荡,王维《山居秋暝》的空灵则宜静心品味,可结合评注辅助理解,如清代蘅塘退士《唐诗三百首》的批点,或当代学者叶嘉莹的解析讲座。

探究诗歌的艺术手法

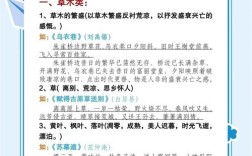

传统诗歌的表现手法丰富多元,主要包括:

- 赋比兴:赋为直陈其事,如《诗经·七月》铺叙农事;比为比喻,李贺“大漠沙如雪”将沙丘喻为雪原;兴为托物起意,如《关雎》以水鸟引发爱情联想。

- 虚实相生:李商隐“何当共剪西窗烛”是虚拟场景,反衬现实孤独;柳宗元《江雪》以“独钓”的实写勾画遗世独立的虚境。

- 用典与反衬:辛弃疾《永遇乐·京口北固亭怀古》连用孙权、刘裕等典故,抒写壮志难酬;王籍“蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽”以声衬静,深化意境。

现代诗歌则注重陌生化表达,如北岛“卑鄙是卑鄙者的通行证”通过悖论式语言揭示人性。

实践与应用建议

学习诗歌需兼顾输入与输出,首先建立阅读体系:从《唐诗三百首》《宋词选》等经典选本入门,逐步深入个人专集;其次勤做笔记,记录意象运用与手法特色;最后尝试创作,从仿写开始体会格律约束与情感表达的关系,可依据《鹧鸪天》词牌填写眼前景物,或用五律记述旅途见闻,当代应用中,诗歌元素常融入设计、文案等领域,如品牌命名借鉴“春风十里”的意境,演讲引用“长风破浪会有时”传递信念。

诗歌是跨越时空的对话,当我们站在黄鹤楼吟诵崔颢的诗句,或于月夜重温张若虚的《春江花月夜》,便与古人共享了同一种感动,这种连接并非依赖机械背诵,而是通过知人论世、细读文本与审美共情实现的,唯有将诗歌视为活的文化基因,才能在喧嚣时代守护精神家园的丰盈。