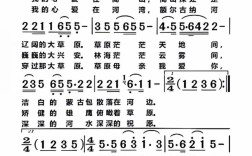

《一剪梅》作为中国古典词牌中的经典体式,以其独特的韵律结构和情感承载力,成为宋词园林中一株清雅绝尘的寒梅,这首词牌最早见于周邦彦《片玉词》,因起句“一剪梅花万样娇”得名,又因李清照“红藕香残玉簟秋”的千古绝唱而广为流传,其双调六十字的平仄格律,上下阕各三平韵的声腔设计,构成了回环往复的旋律特质,特别适合表现婉转深曲的绵长情思。

月照幽窗见匠心——词牌格律解析

《一剪梅》的格律框架蕴含着精妙的音乐性,上下阕各四平韵的结构要求创作者在限定中寻找自由,如李清照名篇中“秋、舟、楼、流、愁、头”的韵脚选择,既符合词牌规范,又自然串联起完整的情感脉络,这种严整中见变化的格律特征,恰似在规矩方圆内绘制写意山水,需要创作者具备驾驭文字与音律的双重功力。

周邦彦创调之初,将江南丝竹的流转韵味注入词体,考察《清真集》可见,其原创词作中“轻解罗裳,独上兰舟”的句读停顿,暗合古琴曲《梅花三弄》的节拍韵律,这种词乐相生的创作理念,使得《一剪梅》从诞生之初就兼具文学性与音乐性,成为适合谱曲传唱的经典范式。

玉簟秋声里的时代印记——创作背景解诂

李清照版本之所以能超越同调其他作品,关键在于将个人命运与时代变迁熔铸于词境,靖康之变后的南渡历程,使词人将漂泊之痛、家国之思注入传统闺怨题材。“一种相思,两处闲愁”看似抒写夫妻别情,实则暗含对分裂时局的深沉忧思,这种将个人情感升华为时代悲歌的创作手法,正是该词能穿越时空依然动人的根本原因。

南宋词人蒋捷的《一剪梅·舟过吴江》则展现另一种时代书写。“流光容易把人抛”既是对青春易逝的感喟,更是对南宋国运衰微的隐喻,词中“樱桃滴泪,芭蕉展绿”的意象组合,将植物生长周期与历史兴衰相勾连,形成多层意蕴的审美空间,这种借物喻史的笔法,拓展了词牌的表现边界。

锦书难托的抒情密码——艺术手法破译

该词牌最显著的特征是复沓句式的运用,李清照词中“才下眉头,却上心头”的顶真句式,既强化了情感的缠绵质感,又形成声韵上的回环效果,这种修辞并非简单重复,而是情感递进的螺旋结构,如同涟漪层层推开,最终抵达心灵深处。

意象系统的精心构建是另一特色,北宋词人晏几道在《一剪梅·唱到阳关第四声》中,将“琵琶弦语”“驿路梅花”等意象编织成密致的符号网络,每个意象既是具体物象,又是情感载体,如“寒梅”既指自然植物,又象征坚贞品格,这种多重意指的表现方式,极大丰富了词作的阐释空间。

梅魂今世绽新枝——当代传承路径

在现代语境中传承古典词牌,需要把握守正与创新的平衡,学者叶嘉莹提出“弱德之美”的阐释理论,为传统词学注入当代解读视角,她认为《一剪梅》中“此情无计可消除”的婉转表达,实则蕴含东方哲学中以柔克刚的智慧,这种阐释使古典文本与现代精神产生共鸣。

创作实践方面,当代诗人尝试将词牌格律与现代社会生活结合,有创作者以“地铁人潮推背行,手机消息响连声”入词,在保持平仄韵脚的前提下,用传统形式承载当代经验,这种转化既延续了词牌的音乐基因,又赋予其新的生命力,为古典文学的当代传承提供可行路径。

数字媒介为词牌传播开辟了新场域,某文化平台推出的《一剪梅》韵律解析程序,通过可视化技术展现词作声律结构,使抽象的词学知识变得可感可知,这种科技与人文的结合,让千年词牌在数字时代焕发新的生机。

古典词学的当代价值,不仅在于保存文化记忆,更在于为现代人提供精神栖居之所,当我们在快节奏生活中吟诵“云中谁寄锦书来”,那些被日常消磨的诗意情怀便重新苏醒,这种跨越时空的情感共鸣,正是古典文学永恒魅力的所在,也是我们持续探寻传统文化现代转化的根本动力。