月魄,这一意象在中国古典诗词中散发着清冷而永恒的光辉,它不仅是夜空中的自然景象,更承载着诗人对生命、时空与情感的深邃思考,从李太白“小时不识月,呼作白玉盘”的天真烂漫,到李商隐“青女素娥俱耐冷,月中霜里斗婵娟”的孤高意境,月魄始终是诗人抒发情怀的重要载体。

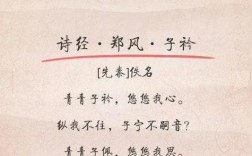

要真正理解月魄诗歌的韵味,需要从多个维度进行解析,首先是诗歌的出处与演变,月魄意象最早见于《汉武帝内传》,记载“致月魄之法”与养生术相关,到了唐宋时期,这一意象逐渐诗化,杜甫在《月》诗中写道“魍魉移深树,虾蟆动半轮”,半轮”即指月魄,中唐诗人李涉《中秋夜君山台望月》中“大堤花里锦江前,诗酒同游四十年,不料中秋最明夜,洞庭湖上见当天”更是将月魄与人生感慨完美融合。

了解作者生平对解读月魄诗歌至关重要,以李商隐为例,他生活在晚唐动荡时期,个人仕途坎坷,这些经历都投射在他的月魄意象中。《霜月》中“初闻征雁已无蝉,百尺楼高水接天”的描写,正是他孤高心境与时代氛围的交织,诗人的生命体验往往决定了月魄在其笔下的温度——或是温暖慰藉,或是清冷孤寂。

创作背景的把握能让人更深入体会诗歌内涵,王建《十五夜望月》中“中庭地白树栖鸦,冷露无声湿桂花”的描写,创作于中秋望月之时,诗人通过对月魄的观察,抒发了对友人的深切思念,这种在特定时空下的情感投射,使得月魄超越了自然景物,成为情感的载体。

在鉴赏月魄诗歌时,可以掌握几个关键方法,首先是意象分析法,注意月魄与周围意象的组合关系,比如常建《宿王昌龄隐居》中“松际露微月,清光犹为君”,月魄与松、光共同构成清幽意境,其次是情感追溯法,透过月魄的表象探寻诗人情感,张九龄《望月怀远》中“海上生明月,天涯共此时”的月魄,承载的是跨越空间的思念之情。

表现手法的运用是月魄诗歌的精华所在,比喻手法将月魄比作玉盘、瑶台镜,如李白“又疑瑶台镜,飞在青云端”;拟人手法赋予月魄人的情感,如杜甫“露从今夜白,月是故乡明”;对比手法通过月魄的圆缺映照人世无常,如苏轼“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺”,这些艺术手法的灵活运用,使月魄在诗歌中焕发出永恒的魅力。

在当代语境下解读月魄诗歌,需要建立古今对话的桥梁,月魄所代表的中国传统审美中的含蓄、意境与象征,与现代人的情感体验依然相通,当我们仰望夜空中的明月,与千年前的诗人看到的是同一轮月魄,这种跨越时空的情感共鸣,正是古典诗词永恒价值的体现。

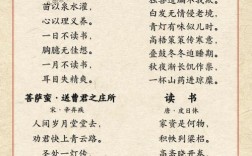

月魄诗歌的学习是一个渐进过程,建议从背诵经典篇目开始,培养语感;进而研读注释,理解字句内涵;最后在了解创作背景的基础上,进行整体意境的把握,通过这样循序渐进的研习,读者能够逐步建立起对月魄诗歌的鉴赏能力,并在这一过程中获得审美愉悦与文化滋养。

古典诗词中的月魄意象,犹如一面穿越时空的镜子,映照出中国文人千年的情感与哲思,在快节奏的现代生活中,静心品味这些诗篇,不仅能够提升文学素养,更能为心灵寻得一方宁静的栖息之地,每一首月魄诗歌都是古人留给我们的精神财富,值得用心去感受和传承。