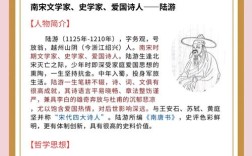

郑板桥,原名郑燮,字克柔,号板桥,是清代著名书画家、文学家,他生于康熙三十二年(1693年),卒于乾隆三十年(1765年),江苏兴化人,作为“扬州八怪”之一,郑板桥以诗、书、画三绝闻名于世,其诗歌作品尤其体现了清代文人独特的艺术风格和思想内涵,郑板桥的诗歌多收录于《郑板桥集》中,这些作品不仅反映了他的个人生活经历,还深刻揭示了当时社会的风貌与矛盾。

郑板桥的诗歌创作背景主要源于他的仕途经历和民间生活,他早年家境贫寒,通过科举考试步入仕途,曾任山东范县、潍县知县,在任期间,他体恤民情,推行惠民政策,但因不满官场腐败而最终辞官归隐,这段经历使他的诗歌充满了对民生疾苦的关怀和对社会不公的批判,在《潍县署中画竹呈年伯包大中丞括》一诗中,他写道:“衙斋卧听萧萧竹,疑是民间疾苦声。”这句诗以竹为喻,表达了他对百姓苦难的深切同情,同时也展现了他作为官员的责任感,这种创作背景使得郑板桥的诗歌不仅具有艺术价值,还承载了深厚的社会意义。

在诗歌的出处方面,郑板桥的作品主要见于《郑板桥全集》,这部文集收录了他的诗、词、文、书、画等多种作品,诗歌部分约占较大比重,涵盖了咏物、抒情、叙事等多种类型,这些诗歌的流传得益于清代文人的刻印和传抄,后来被整理成集,成为研究清代文学的重要资料,郑板桥的诗歌往往以自然景物为题材,如竹、石、梅等,但他赋予这些物象深刻的象征意义,在《竹石》一诗中,他写道:“咬定青山不放松,立根原在破岩中。”这首诗以竹石比喻坚贞不屈的品格,不仅赞美了自然的顽强生命力,还寄托了作者对理想人格的追求,这种手法使得他的诗歌在清代诗坛独树一帜,深受后世推崇。

郑板桥的诗歌使用方法多样,既可作为文学欣赏的素材,也可用于教育和艺术创作,在文学欣赏方面,他的诗歌语言简练,意境深远,读者可以通过反复诵读体会其内在情感。《题竹石画》中的“秋风昨夜渡潇湘,触石穿林惯作狂”一句,以秋风竹石描绘出动荡中的坚韧,适合在阅读中感悟人生哲理,在教育领域,郑板桥的诗歌常被选入中学和大学的语文教材,用于教授古典诗歌的鉴赏方法,教师可以引导学生分析诗歌的意象、节奏和修辞手法,从而提升学生的文学素养,在艺术创作中,郑板桥的诗歌常与他的书画作品结合,形成诗、书、画一体的艺术形式,这种综合艺术不仅丰富了表达方式,还为中国传统艺术提供了创新范例。

在诗歌的使用手法上,郑板桥善于运用象征、对比和白描等技巧,使作品更具表现力,象征手法在他的诗歌中尤为突出,他常以竹、石、梅等自然物象象征高洁品格和抗争精神,在《题画竹》中,他写道:“未出土时先有节,及凌云处尚虚心。”这里的“节”和“虚心”既是对竹的写实描写,又暗喻人的道德操守,这种手法不仅增强了诗歌的感染力,还让读者在审美过程中获得思想启迪,对比手法则见于他对社会现实的批判,如《孤儿行》中通过孤儿与富家子弟的对比,揭露了社会的不平等,白描手法则使他的诗歌语言质朴自然,贴近生活,渔家》一诗中的“卖得鲜鱼百二钱,籴粮炊饭放归船”,以简洁的笔触描绘了渔民的日常生活,传递出对平凡生活的赞美。

郑板桥的诗歌还体现了鲜明的个人风格和时代特色,他生活在清代中叶,这一时期社会矛盾加剧,文人多通过艺术表达对现实的不满,郑板桥的诗歌不仅继承了唐代杜甫、白居易的现实主义传统,还融入了明代性灵派的个性解放思想,他的作品往往在平淡中见奇崛,在简练中藏深意。《偶然作》一诗中的“英雄何必读书史,直摅血性为文章”,强调直抒胸臆的创作态度,反对僵化的文学教条,这种风格对后世文人产生了深远影响,尤其是在清末民初的文学革新中,郑板桥的诗歌被重新发掘,成为反传统、倡个性的重要资源。

从传播角度看,郑板桥的诗歌在当代仍具有广泛影响力,互联网时代,他的作品通过数字化平台得以更广泛传播,例如在文学网站和社交媒体上,网友常分享他的诗作并附上个人解读,这种互动不仅促进了古典文学的普及,还让郑板桥的诗歌在新的文化语境中焕发生机,在环保主题的讨论中,他的《竹石》诗常被引用,以强调人与自然和谐共处的理念,郑板桥的诗歌还被改编为歌曲、戏剧等现代艺术形式,进一步扩大了其受众范围。

郑板桥的诗歌是中国古典文学宝库中的瑰宝,其价值不仅在于艺术成就,更在于对人性与社会的深刻洞察,在今天这个信息爆炸的时代,重读他的作品,能让人在喧嚣中找到一丝宁静,在复杂中回归简单,正如他在诗中所言:“删繁就简三秋树,领异标新二月花。”这种去伪存真的精神,或许正是我们当下最需要的智慧,通过学习和传播郑板桥的诗歌,我们不仅能提升个人修养,还能为传统文化的传承贡献一份力量。