现代长诗歌以其宏大的叙事结构和深邃的情感表达,成为诗歌艺术中独特的存在,它既延续了古典诗歌的韵律传统,又在形式和内容上进行创新,形成具有时代特征的艺术形态。

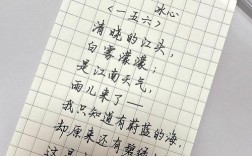

源流与发展轨迹 中国现代长诗的源头可追溯到二十世纪初的新文化运动,郭沫若《凤凰涅槃》以神话意象重构民族精神,闻一多《死水》用象征手法揭露社会困境,这些作品突破了传统格律的束缚,四十年代艾青创作《向太阳》《火把》,将自由体诗歌推向成熟,通过自然意象与战时体验的结合,展现磅礴的情感力量。

创作理念与表现手法 现代长诗歌创作者注重内在节奏与外在形式的统一,不同于古典诗歌的固定格律,他们通过语势变化、意象叠加和结构创新来构建诗歌张力,穆旦在《赞美》中采用复沓句式强化抒情力度,郑敏《金黄的稻束》则通过视觉意象的转换完成哲理升华。

这些作品常运用象征系统传递复杂情感,比如太阳意象既可代表理想追求,也可隐喻时代变革;河流形象既能象征历史传承,也可表现生命流动,这种多义性赋予诗歌更丰富的解读空间。

在语言革新方面,诗人融合口语节奏与书面语精度,创造新的诗歌语言,卞之琳《断章》通过视角转换构建哲学思考,牛汉《华南虎》借用动物意象展现生命尊严,这些实践拓展了现代汉语的表现力。

文本结构与艺术特征 现代长诗的结构方式呈现多样化特征,有的采用乐章式布局,如蔡其矫《雾中汉水》通过场景切换展现情感层次;有的运用对话体形式,如舒婷《致橡树》以植物对话表达爱情观;还有的尝试叙事长诗,如郭小川《将军三部曲》将史诗性与抒情性相结合。

诗歌中的时间处理独具特色,往往打破线性叙事,通过记忆碎片、瞬间感悟和未来展望的交织,构建立体的时间维度,这种时空重构手法既增强艺术表现力,也深化了主题内涵。

意象系统的构建体现诗人的独创性,海子《祖国(或以梦为马)》将古典意象与现代意识结合,昌耀《慈航》在高原意象中融入宗教情怀,这些实践形成各具特色的诗歌世界。

鉴赏方法与解读路径 理解现代长诗需要把握几个关键维度,首先要关注诗歌的情感逻辑,比如翟永明《女人》组诗通过身体书写建立女性话语体系,其次要注意意象的转换规律,如北岛《回答》中“镀金的天空”到“新的转机”的意象演变。

读者应当注意诗歌中的声音层次,多声部叙事是现代长诗的重要特征,如西川《致敬》通过不同声部的交替呈现思想对话,同时要留意诗歌的空白处,未言说的部分往往蕴含深意。

文化语境的把握至关重要,理解八十年代朦胧诗需要了解当时的思想解放运动,解读第三代诗歌则要认识消费文化的兴起,这种历史维度的引入,能帮助读者更深入理解诗歌内涵。

当代实践与创作启示 当前长诗创作呈现新的发展趋势,网络时代的诗歌传播改变创作方式,跨文体实践日益增多,生态诗歌等新题材不断涌现,这些变化既带来挑战,也提供创新机遇。

对于创作者而言,需要平衡个人表达与公共关怀的关系,优秀的现代长诗既要有独特的个人风格,也要能引发广泛共鸣,在技术处理上,要注意长诗的内在统一性,避免情感断裂和意象混乱。

诗歌语言的创新永无止境,如何在保持诗歌特质的前提下吸收新的语言资源,如何让长诗在多媒体时代保持艺术魅力,这些都是值得持续探索的课题,现代长诗的生命力在于不断创新,既要传承诗歌传统,又要回应时代课题,在艺术探索中实现自我超越。

诗歌创作的本质是对人类精神世界的探索,每位诗人都通过自己的方式构建语言家园,每首优秀长诗都是独特的精神图谱,这种创造过程既是对传统的回应,也是对未来的开启,在词与物的对话中延续着文明的火种。